阿卜杜拉國王科技大學:賴志平為何舉家遷徙至此做科研?

更新時間:2025-08-23 10:07:37作者:佚名

許富宗(右一)和導師 De Wolf在學院獎學金頒發現場。

本報記者 孟凌霄 王兆昱

在2009年以前,賴志平完全沒想過會在沙特阿拉伯王國開展科研工作,這個國家也被稱為沙特。

他先后在清華大學完成本科學業和碩士研究生學習,隨后前往美國繼續深造并成功獲取博士學位,最后在新加坡南洋理工大學找到了教學崗位。然而,在前往沙特阿拉伯進行實地考察之后,他毅然決然地做出了一個重大決定,帶著全家搬遷,投身于一所位于沙漠地帶的新建大學——阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)。在親友和同行的看法里,這被視作一項極不尋常的選擇。

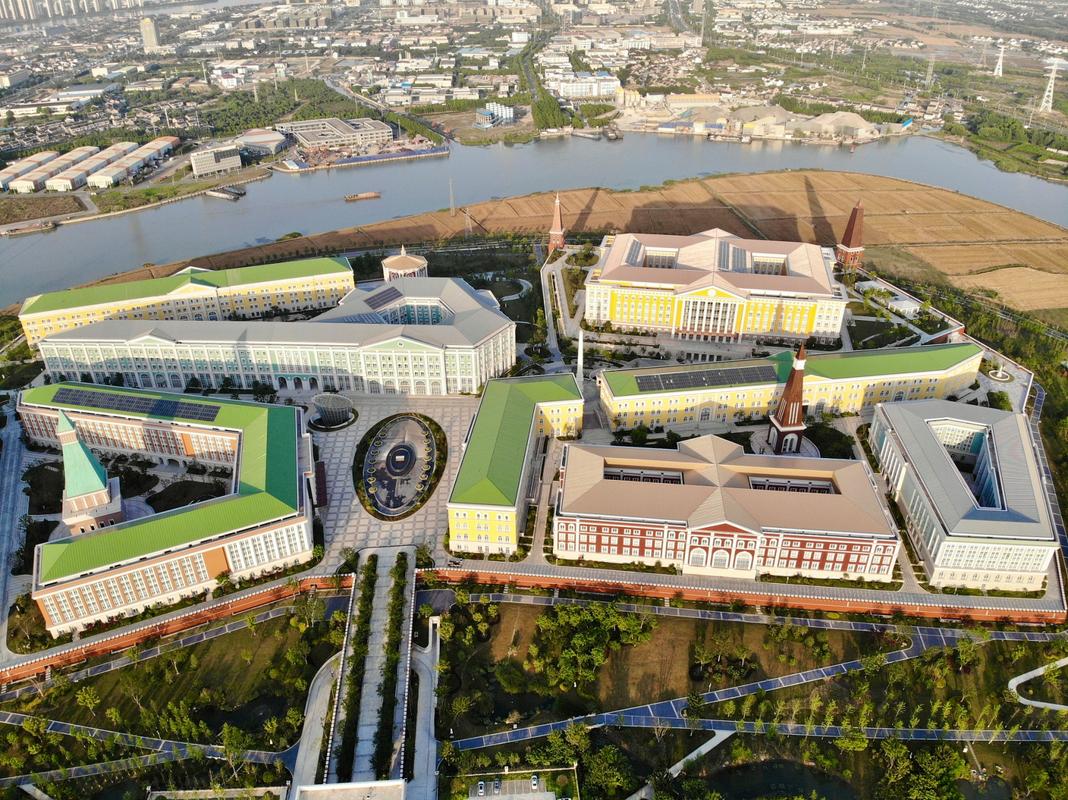

KAUST位于沙特面積最大的港口城市吉達,一側緊挨著浩瀚的沙漠,另一側一直延伸到遼闊的紅海。雖然這所大學建立至今還不到十年的時間,但已經發展成為全球范圍內科研成就和文獻引用量提升速度最快的學術機構之一,并且已經連續兩年在阿拉伯國家大學排行榜上位列首位。

幾乎無法想象,在賴志平等首批建校學者抵達此地之前,那里只是沙特圣城麥加鄰近的一個小漁村。

最近,三位在中國科學技術大學工作的中國專家,向《中國科學報》分享了他們在沙特阿拉伯從事科研工作的經歷。

“先行者”

二零零九年,剛到沙特那個月,賴志平就察覺到該國極度貧乏與極度富裕的鮮明對照。

那個時期,中東地區物資流轉遲緩,無論是科研器材、實驗藥劑,還是紙張、螺絲等零碎物件,都得從海外采購。剛到KAUST的賴志平需要復印大量資料,然而全校僅有一臺復印機,安置在校長辦公室內,他不得不前往KAUST首任校長施春風的辦公室請求使用。施春風曾擔任新加坡國立大學校長長達九年之久。

初期的資源短缺狀況,與如今KAUST強大的財力形成鮮明對照。

沙特政府在KAUST創建之初就預見到石油資源終將耗盡,因而決定注重投資和教育發展,在沙特老國王阿卜杜拉的推動下,以他的名字命名的這所理工科大學于2009年9月宣告成立,其設立的目的是為了提高沙特阿拉伯以及全世界的科學技術研究水平阿卜杜拉國王大學,該校成立時所收到的捐款總額高達100億美元。

為了讓學校能夠盡快恢復正常運作,那位年長的統治者租用了兩架運輸用的航空器,同時為必要物品的進入安排了特別便捷的途徑。

一夜之間,賴志平的實驗室從“一無所有”升級為“應有盡有”。

二零一八年,張雪純作為一名大三女生,參與了由KAUST舉辦的冬令營活動,彼時該大學已經在學術研究領域獲得了國際認可。

張雪純在進入該國時,身穿一件全黑長袍,與十多位同伴在指導老師的帶領下,踏上了沙特的地域。當時有規定,女性在戶外不可以顯露肌膚和頭發。

但是,張雪純踏進學校范圍,便察覺到此處“恍若與世隔絕,跟宗教風潮全然無關”。

兩個星期的冬令營剛結束,張雪純便對KAUST產生了濃厚興趣。在大四第一學期,她再次前往那里,參與半年的實踐工作。張雪純坦言,那里精密先進的設備、比較安穩的場所,以及出色的老師和同學,是她看重的幾個方面。

二零一九年,張雪純本科行將畢業,她當即決斷,向KAUST遞交了博士入學申請。

張雪純的博士生入學證明標明,博士生助學金為每年7萬美元折合人民幣51萬元,減去學費、住宿費、保險費等費用后,每年剩余約3萬美元折合人民幣22萬元可自行安排使用,每年三月,留學生還會獲得一筆旅游補貼,張雪純一般用這筆補貼回國探親,按照沙特到中國的經濟艙機票計算,每年的補貼足夠她往返三次

獎學金對中國學生很有吸引力,博士生許富宗亦有同感。

許富宗談到,學校剛成立那會兒,KAUST的聲譽還不怎么響亮,各個研究團隊在吸引人才方面遇到了不少難題。2017年,他還在上海大學讀四年級,KAUST方面的人選派到上海進行定點招生。那時他了解到,只要學生去參加面試,就能拿到100美元的報酬,而且差旅費也會被全額報銷。

許富宗后來赴美進入加州大學洛杉磯分校深造攻讀碩士,臨近畢業之時,已與北卡羅來納大學教堂山分校的某位學者商定繼續攻讀博士學位的事宜。不過即便是在美國頂尖學府,也受到政府相關政策帶來的經費縮減困擾。就在這個節骨眼上,早先在交流訪問期間結識的KAUST導師向他發出了合作邀請,那是一項挑戰性很強卻極具新意的科研課題。許富宗最終決定,放棄在美國讀博,轉向沙特的“小眾賽道”。

2020年新學期剛開始,KAUST就主動聯系許富宗商議安排,并且全額支付了他的往返機票費用,讓他可以順利出行,安心赴校。在許富宗拖著笨重的行李箱剛下飛機時,學校的接待人員已經手持寫有他名字的指示牌,在出口處等候,隨后安排專車將他直接送往校園。

專車朝著紅海的方向前進,中國的“先行者”們意識到,在另一片土地上嶄新的日子馬上就要來臨。

“智慧宮”

沙特前國王阿卜杜拉曾立志,效仿公元830年阿拔斯王朝哈里發麥蒙建造智慧宮的先例,希望在沙特打造一所匯聚全球頂尖學者的學術殿堂,這一宏偉目標正逐步變為現實。

依據QS世界大學關于教職人員論文被引次數的榜單,KAUST自2016年開始憑借出色的科研成就獲得關注,在此之后屢次獲得全球首位排名。

快速收獲顯著的研究成就,需要依靠其全球視野的人才布局。KAUST的第三任校長陳繁昌,在與《中國科學報》的對話中談到,大學能夠獲得成功,核心在于尋獲恰當的成員,這既涉及聘請最優秀的教師團隊,也包含錄取最出色的學子群體。

無論是沙特還是KAUST,國際化程度都很高。

賴志平說明,他所在的團隊里,有將近二十名博士生、博士后和研究學者,其中中國籍和加拿大籍、俄羅斯籍、印度籍、非洲籍、阿聯酋籍以及沙特籍的學者人數均等,可以說是一個微型的國際集體。

KAUST的薪資待遇優于多數高校,這是為了確保頂尖人才不會因為薪水降低而選擇不來這里,施春風這樣解釋道。

除開優厚的報酬和資金援助,KAUST也為學術工作者配備了頂尖的科研設施,這些設備是該機構研究團隊獲取重大發現的關鍵支撐。

許富宗說明,學校為獲取科研器材,會征召全球廠商參與競標,條件是儀器精確度達標,成本因素通常不予考量。一旦設備發生故障,只需匯報狀況,實驗場所的技術人員會迅速處理,研究人員則能專心進行試驗工作。

張雪純在沙特進行博士學習的兩年間,最深的體會是當地有比較自由的學術環境。她的導師認為,與博士后相比,博士生還處在“需要不斷進步和完善的階段”,需要得到導師的重視和體諒。張雪純印象很深的是,每次進行團隊交流時,導師都會真誠地表示“感謝你的付出”。

盡管科研氛圍寬松,KAUST在學術考核上卻十分嚴格。

賴志平說明,學校不存在所謂的“終身教職”這一說法。助理教授必須在六年內晉升為副教授留學之路,副教授則需要在七年內獲得正教授頭銜,否則將面臨淘汰。即便成功升任正教授,也必須每年接受考核評估。

對于提交作品數量龐大、合作人員眾多的情形,機構表現出謹慎立場。賴志平提及,有位外籍人士曾因產出文獻數量過多,遭到其所屬院系領導約見。院系負責人明確表示,每年撰寫七八十篇文稿,難以確保每篇都傾注了應有的心力,文稿水準因此難免下降。

根據三位中國學者的觀察,沙特的新式知識中心KAUST正在不斷壯大,逐漸成為該國領先的高科技研發基地。

“世外桃源”

初到沙特,賴志平對當地的熱帶沙漠環境感到不適應。那里夏季酷熱且干燥,在每年五月到十月期間,戶外氣溫可攀升至五十度。而到了冬季阿卜杜拉國王大學,氣候則變得溫和許多,相對來說更適宜居住。

賴志平如今很適應這里的氣候狀況。他表示,當地天氣變化平緩,十多年來都不必再查閱氣象信息。教學樓和實驗室內部,季節更替時溫度始終維持在21度。

賴志平一家住在校外的一棟獨立房屋里,那是一處面積達三百度方的獨棟別墅,還配有一個約一畝多的院落。由于是建校元老,賴志平可以永續免費使用這棟別墅,完全不用繳納任何租金費用。

賴志平提及,2022年,北京創新工廠的董事長李開復到訪KAUST,在校舍參觀過程中,他對自己在北京的居所感到不如沙特教授的住所寬敞。

許富宗和張雪純這些博士的住處,設置在教學樓旁邊,走路到實驗室大概要15分鐘。這個住的地方雖然叫宿舍,其實是一棟三層的小樓——底層是做飯和會客的地方,二樓是睡覺的房間,三樓是專門看書學習的空間。小樓里的各種家具和電器都有,不管什么東西壞了,只要撥個電話,就會立刻有人過去免費修理或者調換新的。每一座獨立住宅最多接納兩名或者三名學子留宿,擁有伴侶的博士研究人員能夠申請以夫妻同住的方式入住。

該校的陸地部分占地三十六平方公里,海洋部分同樣廣闊,也達到了三十六平方公里。在校園里走走,總能看到挺拔的椰子樹和橄欖樹。沙特阿拉伯絕大部分地方是干旱或半干旱的沙漠和荒原,在那里種一棵樹的花費高達上千美元。不過,這個校園里至少有兩萬棵樹,單單是種樹這項開支就非常可觀。這些樹木也使得該校如今變成了名副其實的“沙漠綠洲”。

當地物價水平相對較低,一瓶可樂的價格為3沙,折合約人民幣5.8元,而一頓普通的餐食費用大約是25沙,相當于人民幣48元左右。面對這樣的消費環境,獲得的資助足以滿足基本的生活開銷,沒有任何經濟負擔。此外,也有部分學生利用這些資助購置了高性能的顯卡以及掃地機器人等家用設備。

許富宗和張雪純表示,學校為在校學生配置了全球頂級的健康保障,治療費用幾乎無需承擔。校園內設有醫療服務點,每周安排醫生定期出診。若在校外或海外接受治療,只需提供診療記錄,大部分開銷可以得到補償。

對于那些跟隨賴志平等全家搬到沙特從事科研工作的人員而言,子女的成長教育是更為重要的議題。

在前往沙特阿拉伯之前,賴志平的兩個女兒在新加坡接受小學教育,那個時期學校實行的是注入式教學方法,學生們面臨比較重的學業負擔。到了沙特,當地的中小學教師主要來自歐美國家,推行的是引導式教學模式。現在,賴志平的長女在美國加利福尼亞州洛杉磯的大學就讀,而幼女則在美國加利福尼亞州戴維斯的大學學習。

倘若持續沿用舊的教育模式,她們未必能進入這所優秀的學府,賴志平這樣直率地表示。

沙特視伊斯蘭教教義為規范,過去女性出門需男性親屬護送。多數沙特大學實行性別分開制度,設有男女分開的學習場所、教學設備及圖書館等。

但是,這所大學卻為女性營造了一個安寧之地。它率先打破了性別界限,成為沙特第一所讓男生和女生能夠一起學習、用餐的高校,女性可以在校園內駕車,在課堂上也不必蒙上面紗。

數年前,張雪純披著黑色長袍踏足沙特,而今她得以讓肌膚沐浴日光。她在此目睹,女孩子們能夠身穿比基尼嬉水、曝曬,體驗自由戀愛的歡愉。

希望與包容

賴志平剛到沙特,一位當地修車師傅告訴他,這是他一生中遇到的第一位中國人。

沙特居民對“遠自東方國度來的客人”懷有本能的探究和親近感。有一次,賴志平到保險公司處理事務,職員一知曉他是華裔,便特意搬了個小板凳供他使用。

在“一帶一路”合作不斷深入背景下,中國同沙特邦交日益密切。如今抵達沙特阿拉伯首都利雅得哈立德國王國際機場,處處可見中文標牌。在利雅得城區里,大型廣告牌上用中文標示著“歡迎光臨利雅得”。

二零一九年二月,沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在訪問中國期間,公布一項決定,將漢語學習納入沙特國內中小學及高等學府的教學計劃之中。現階段,不少沙特大學已經增設了漢語學科,同時該國教育部也在籌備推動七百多所學校開展漢語教學活動。從二零二三年開始,沙特政府正式將漢語確立為第二門官方語言。

早些時候,許富宗帶領的團隊里,華裔成員占了將近一半的數量。這些來自中國的學生和訪問學者,普遍具備理論基礎牢固、做事認真踏實的優點,所以“差不多所有導師都傾向于招收他們”。不過近些年,為了維持招生來源的多元化,KAUST方面被迫制定了一項規定,對華裔學生的錄取比例進行了限制。

在沙特阿拉伯生活了十五年,賴志平一直沒想過要成為該國公民,而且,他近年來返回中國的頻率明顯增高了。

他們團隊專注于利用結構規整的多孔介質研制高效能的薄膜,這種薄膜可用于石油和天然氣提純、海水凈化、污水凈化,還能用于鋰電池生產以及油田水中的鋰和其他重要物質的提取和再利用,這項工作在沙特阿拉伯取得了許多尖端的研究突破。

但技術轉化仍是沙特科研界的短板。

中國的供應鏈體系更加健全,有利于新技術的應用。KAUST在深圳建立了研發中心,致力于初期技術的研發和轉移。統計顯示,KAUST已與中國科學院、清華大學、香港中文大學等國內多家高校和科研單位建立了合作關系。

二零二五年中國農歷新年即將來臨之時,張雪純在學習過程中偶爾拿起相機,捕捉了在沙特阿拉伯的許多片段:夕陽的光芒映照在實驗室的玻璃幕墻上,旁邊生長著茂盛的椰子樹,遠處是遼闊的水面與天空相接的景象。張雪純心中期盼,來年能夠邀請母親到沙特阿拉伯觀光。

許富宗博士在讀的第四年已經符合畢業條件,很快將轉為博士后繼續開展之前的研究項目。他打算在博士后階段結束后返回祖國,期望能夠進入國內一所創新型大學從事科研工作。

前些日子,賴志平和黃國維一同被浙江工業大學聘請為該校的榮譽教授,擔任客座講師。他們進行了一場主題為《高性能膜:從概念設計到膜制備和應用》的講座,賴志平在演示文稿首頁展示的是位于KAUST的一座標志性建筑,也就是Kaust,那是一座形似燈塔的構筑物。這座用于抵御海浪的建筑高達六十米,其頂部呈橢圓形,向上延伸至高空,其設計靈感源自古代阿拉伯的海上建筑傳統風格。

KAUST建校之初,沙特老國王懷揣愿景,期望這所大學能成為象征和平、代表希望以及體現包容的指引,其服務對象不僅限于王國,也包括全世界的人民。

如今,KAUST的燈塔依然矗立在港口,俯瞰著無垠的紅海。