韓國申請端午節成功時間?內蒙古端午節習俗有何講究?

更新時間:2025-09-07 21:03:19作者:佚名

1、韓國申請端午節成功是什么時候

江陵端午祭這項由韓國提名的文化遺產,在巴黎時間24日獲得聯合國教科文組織的認定,被正式列為“人類口頭和非物質遺產代表作”。

端午節在每年農歷五月初五這天到來,依據《荊楚歲時記》所述,這個日期正值仲夏時節,登高順陽的風俗盛行,五月被視作仲夏,首個午日恰好是登高順陽的好天氣,因此五月初五也被稱作“端陽節”。端午節同時擁有午日節、五月節、龍舟節、浴蘭節、詩人節等多種別稱。這個節日在中國及漢字文化圈諸國廣泛流傳,是重要的傳統文化節日。

2、內蒙古端午節的習俗有什么講究

中國有個歷史悠久的節日叫端午節,這個節日在春秋戰國時代就開始有了,到現在已經兩千多年了。端午節主要是為了紀念屈原。在中國民間,過端午節是個比較重要的日子,慶祝活動多種多樣,不同地方的風俗習慣也會有所不同。下面,讓我們一起去了解內蒙古地區的端午節有哪些獨特的習俗和規矩。

陰歷五月五日是端午節,蒙古族在這一天有獨特的活動,叫做打大圍,場面非常宏大,有時比其他狩獵規模還要大,所以在東部地區,有些地方甚至將這個活動視為蒙古族的“獵節”。打大圍是蒙古族圍獵中一項非常引人注目的活動,通常一年會舉辦兩三次或者三四次,時間大多是通過約定來確定的。不過,五月端午期間的打大圍,卻是一項固定不變的狩獵活動。

在內蒙古的中間和西部區域,吃涼糕是“端午節”的一項傳統活動端午節的由來和風俗簡介,在北方的山西、陜西以及內蒙古西部的地方,吃涼糕也是端午節時的風俗習慣。

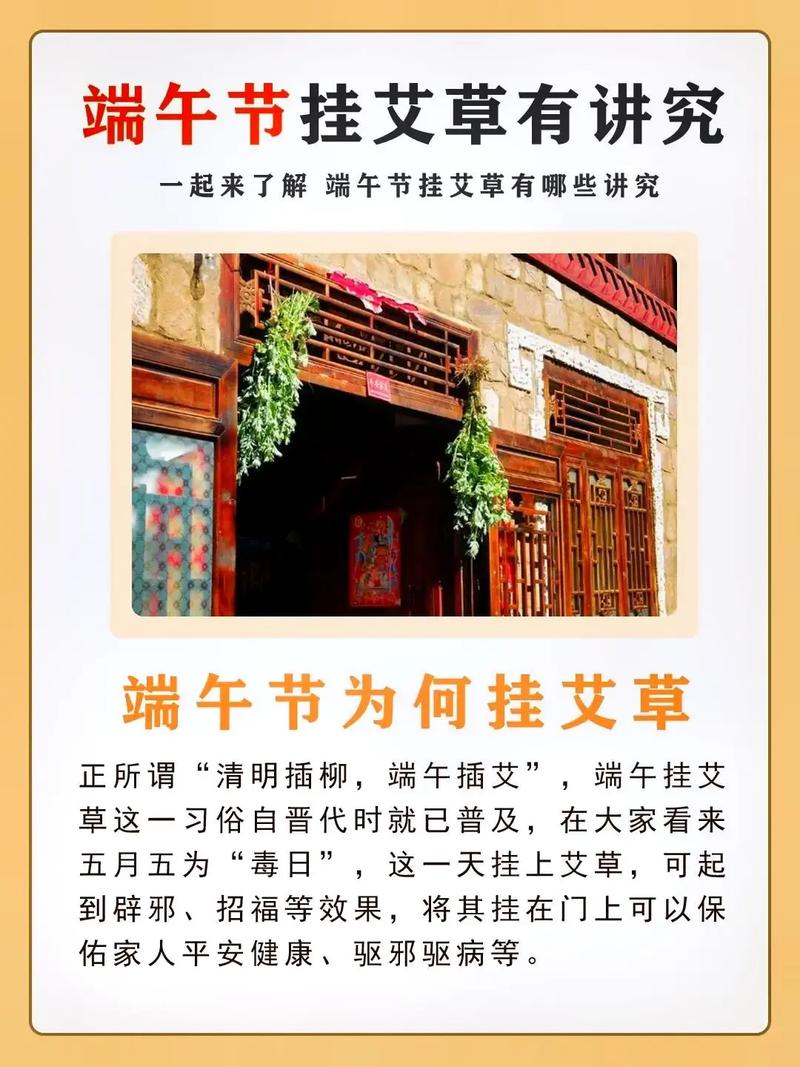

懸掛艾草與菖蒲:將艾草系于廳堂高處,或裁剪艾草塑成虎形,又或剪彩紙作成小虎,再附上艾葉,婦女們紛紛爭相佩戴,借此避除邪祟與瘴氣。用菖蒲削制劍狀,插入門框或床榻旁,被認為有驅散邪魔鬼怪的神力。在端午時節,每家每戶都用菖蒲、艾葉、石榴花、蒜頭、龍船花,拼湊成人物形狀,稱作艾人。傳說食用菖蒲能夠得道成仙,實現長生不老,漢武帝曾為尋求長生不老之術,連續兩年食用菖蒲。

紀念屈原:楚國人哀悼忠臣屈原離世,許多人劃船去尋救他,這就是龍舟競渡的起源,后來每年五月初五劃龍舟來緬懷他,希望用這種方式趕走江里的魚,不讓它們吃掉屈原的身體,這項活動在吳越楚地非常流行。

吃粽子,荊楚地區的人們在五月五日烹制糯米飯或蒸制粽糕,然后投入江里,用來祭奠屈原,擔心被魚吃掉,因此最初用竹筒裝著糯米飯扔下去,后來慢慢改用粽葉包裹米飯代替了竹筒。

雄黃是種礦石,里面含有三硫化砷成分,把它和酒混合在一起。就能得到雄黃酒,這種酒可以用來驅趕害蟲,解除五種毒物,小孩子常常把酒涂抹在額頭、耳朵、鼻子和手心腳心這些地方。同時也會把酒灑在墻壁上,以此來消除各種毒氣。在民間流傳的《白蛇傳》故事里貝語網校,白蛇喝下雄黃酒就現出了原形,這其實和用雄黃酒來化解蛇和蝮蛇等毒物是同一個道理。這種習俗在長江流域一帶的家庭中非常普遍。

貴州地區端午節有項流行活動叫游百病。人們不分男女老少都到戶外散步,并且換上嶄新衣裳。正午時分,道路山嶺以及樹下都聚集了大量民眾,他們手捧鮮花,場面十分歡快。回家后用這些花和水一起燒開,用來沐浴。老年人把這種活動稱作“游百病”或者“洗百病”。若是有年長者不參與這項活動,那么整年都不會交好運。

端午節時,孩子們佩戴香囊,不僅為了辟邪除瘟,也帶有裝飾衣襟的習俗。香囊里面裝有朱砂、雄黃和香料,外面用絲線包裹,散發出濃郁的香氣。再用五色絲線編織成繩,做成各種不同的形狀,串成一串端午節的由來和風俗簡介,五彩繽紛,十分精巧引人注目。

端午節有佩戴葫蘆的習俗,這種做法由來已久,小孩和大人都會掛葫蘆,不僅是為了避邪和驅除瘟疫,同時也是為了裝飾衣襟。葫蘆蘊含著傳統文化中“福祿”的象征意義,能夠化解負面能量,使人變得更加溫和,同時也能提升個人的吉祥運勢。

3、端午節安康是啥意思

端午節祝福他人平安順遂,表達的是希望對方全家健康無恙,日子安穩順利。這個節日有驅邪避瘟的傳統,時值五月,正值酷暑來臨,這個月也被視為有毒氣侵襲的時段,五日更是毒日,當中午時分又被看作是毒氣最盛的時刻,因此被稱為“五月端”。端陽節期間毒蟲害獸活躍,對于身體抵抗力較差的孩童來說,容易遭遇不幸。所以,端午節需要開展多種祈福活動,祈求安康,例如祭拜祖先,舉行祈福法事;每個人都要系上香袋香飾;院落內外都要打掃整潔,去除不祥。端午時的傳統活動包括:在門上插掛菖蒲艾草,用虎形符咒縛于手臂,遍灑雄黃水,飲用雄黃酒,佩戴香袋等等,這些行為都是為了驅趕邪祟,防止中毒,確保身體健康。

4、端午節什么時候列入世界文化遺產

端午節于2009年獲得世界文化遺產認定。2009年9月,聯合國教科文組織正式確認其列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》,端午節由此成為我國首個被列入世界非遺的節日。

端午節至今已有兩千五百多年歲月,它從驅邪避瘟的時令傳統,發展出各地五花八門的民俗活動,包括祭拜屈原、緬懷伍子胥、懸掛艾草、佩戴菖蒲、品嘗角黍、競渡龍舟等,各地方式略有差異,其中湖北省秭歸縣和黃石市表現得最為突出。