圣誕節在西方意義重大,國人卻有別樣過節方式,背后有何問題?

更新時間:2025-09-05 09:16:02作者:佚名

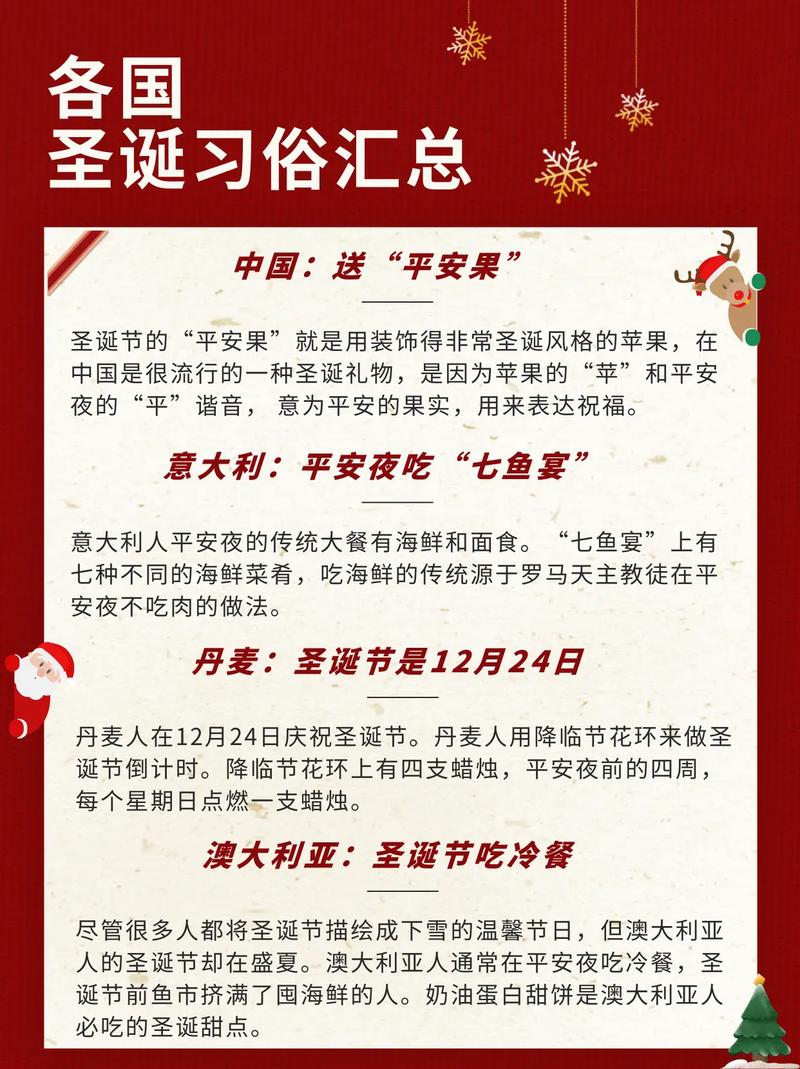

西方人視圣誕節為頭等大事。全球基督徒覺得,慶祝圣誕節同中國人過春節一樣關鍵。如今中國人,好像掌握了一種讓所有節日都變成吃喝玩樂的非凡本事。圣誕節雖是中國剛傳入不久的外來節日,似乎也未能免俗。這些年以來,國內似乎流行一種觀念,認為慶祝圣誕節就是背離傳統文化,仿佛過洋節的人被稱作“假洋鬼子”。各種思潮涌現時,人們似乎忽略了幾個關鍵點:圣誕節究竟是什么節日?它在西方是如何起源的?西方民眾怎樣度過圣誕節?無論個人是否慶祝圣誕節,從促進文化溝通的角度出發,對于這樣一個在西方國家廣為流傳的節日,應當具備相應的認知。

英國人的圣誕節

一、圣誕節的傳統與起源

說到圣誕節,很多人常覺得它像是西方版本的“過年”。這個節日的日期與春節相仿,注重家庭團聚的理念也與咱們提倡的“合家團圓”不謀而合,節日里洋溢的歡樂氣氛更和咱們過節的感受相似,因此圣誕節才逐漸被咱們所接受,最終完全融入了咱們本土化的節日活動中。不過,咱們現在熱熱鬧鬧慶祝的圣誕節圣誕快樂翻譯,到底還殘存多少西方人過圣誕時的本真風貌呢?

法國巴黎圣誕夜

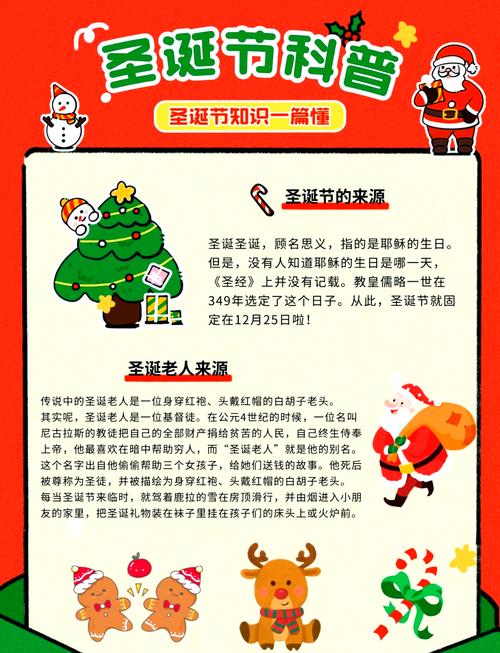

圣誕節用英文表達,源自英文的縮寫形式。該詞在拉丁語里的原始形態表示“誕生”,或者指“破曉慶典”。希伯來語將該詞對應為“彌賽亞”,漢語也稱之為“受膏者”。其本意是指“接受膏油涂抹的人”,一般譯為“受膏者”。詞根“Mas”部分源自拉丁語中表示“派遣”的詞匯。兩者合二為一表示“基督降臨塵世”,漢語譯為“圣賢降生”便是“圣誕”。

四福音書均記述了耶穌誕生的經過。舊約以賽亞書里提及了關于耶穌降生的預言,稱有位少女將懷胎生子,人們會呼喊他叫以馬內利。以馬內利的含義是上帝與你相伴。遠古時期的猶太先知以賽亞曾宣告,上天會給猶太人送來一位解救他們的首領,這位首領就是后來被稱為“拿撒勒人耶穌”的那一位。

耶穌在馬槽中“降臨”人間

依照《圣經》所述,人類自亞當夏娃食用“智慧樹果實”后,便承繼了原罪。為了救贖眾生,上帝化身為人,即“三位一體且具備神圣本質”的耶穌,成為了人類的唯一救贖者。為紀念這位為拯救世人而犧牲肉身的救主耶穌,基督徒們自古便在教會中致力于營造對“耶穌誕辰”的追思氛圍。

耶穌離世之后,他的弟子們便從小亞細亞出發起步網校,向世界各地傳播拯救世人的好消息。從那時起,各地弟子便開始商討并懷念耶穌誕生的日子。據歷史學家依據文獻查證,早在公元243年的埃及,就已有在12月25日那天慶祝耶穌誕生的習慣。這一習俗的形成,比羅馬皇帝頒布相關命令早了三十年。

使徒保羅從小亞細亞向西傳教

不過,人類學家弗雷澤在《金枝》一書里闡述了他對圣誕節的見解。他指出,真正的耶穌誕辰實際是1月6日,并不是大家一直重視的12月25日。后來,其他研究者也進行了深入探討,提出從起源角度講,基督教關于圣誕節的意義和時間的教條,受到了古埃及太陽神敬拜以及波斯密特拉神信仰的啟發。

波斯人屠牛的密特拉神

宗教信仰的形成,并非全然由創立者憑空構思完成。在其發展歷程和傳播階段,參考同時期盛行的各種思想觀念,是極為普遍的現象。然而那些極為古老的聯系在后續的流傳過程中慢慢變得含混不清,可以肯定的是,在經歷了中世紀幾百年的關于信仰和教義的研究之后,追隨者們反而更加堅信“圣誕節是專門為紀念耶穌基督而設立的節日”這一看法。

二、古人的圣誕節慶

公元一世紀期間,羅馬帝國境內基督徒時常遭受打壓。不過自那時起,已偶有文獻提及門徒們“追思耶穌降生”的活動。但彼時具體日期尚不明確,或許與特定族群的風俗習慣,或對確切時間的口頭傳說存在關聯。在那個年代,基督徒們常在野外或巖洞中,抑或是在帝國的牢獄里圣誕快樂翻譯,對耶穌基督的降生表達崇敬之情。

基督教初期傳承了猶太人詠唱圣詩的習俗,借助純凈的音調和豐富的聯想來歌頌神明,希望借此與神建立心靈感應,4世紀時,米蘭的主教安布羅斯確立了合唱團的構成方式以及旋律規范,他還建議在教堂中央設置巨鐘,用以驅散“魔鬼”的干擾,防止信徒在舉行儀式時分心走神。

古猶太人在曠野中獻祭贊美神

一些古代的基督徒習慣于將野外采集的云杉、冷杉或雪松等枝條放置在禮拜場所中,目的是為了在特定的慶祝活動中營造充滿活力的氛圍。由于當時不少教堂都建在遠離大都市的地方,周圍環繞著寧靜且樹木繁茂的林地。因此,在教堂入口附近種植樹木的慣例便得以傳承至今。

人類互贈禮物的傳統由來已久,可上溯至古羅馬時代。當時人們常在慶功或豐收之際,向友人饋贈若干物品。羅馬人深信,使他人愉悅的同時,自己也能收獲喜悅,并對幸福生活抱有憧憬。《圣經》同樣提及東方博士與牧羊人,為慶祝“主日”而獻上賀禮。是故,在圣誕節互相交換禮品的習俗也就約定俗成了。

前來面見耶穌的“東方三博士”

八世紀期間,圣誕節慶典活動中新增了一項名為“搖搖籃”的習俗,其目的是為了追憶在馬槽里降生的耶穌基督。這項習俗的具體操作方式是,將一個木雕的孩童安放在教堂的圣壇之上,眾人環繞著圣壇輕快舞動,年長者則伴隨緩慢歌聲行進,人們會將這個置于搖籃內的“孩童”在彼此之間傳遞往來。

近代以來,隨著都市的繁榮,“圣誕劇”在歐洲廣為流行。現代舞臺劇的表現手法,正好滿足了民眾再現“耶穌誕生”場景的愿望。人們開始頻繁運用地方語言演繹形態各異的劇目,焦點始終集中在“東方三賢士參拜基督”、“屠戮嬰孩的傳說”等方面。與此同時,一些詼諧有趣的喜劇成分也被勇于創新者大膽融入創作之中。

圣誕老人的前身:米拉城主教“圣尼古拉”的模仿者

文史君說:

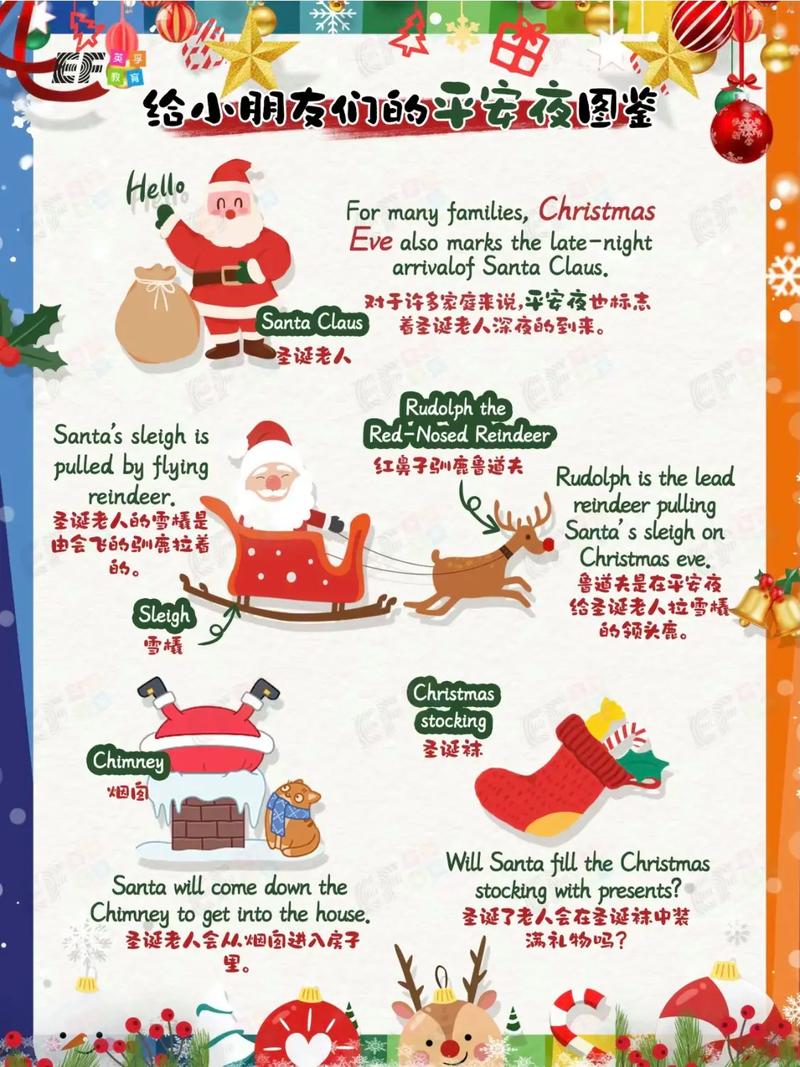

我們如今所熟知的圣誕老人,其形象源自公元三世紀末期米拉城的主教圣尼古拉。這位主教在擔任主教職務前,曾是一名從事海上貿易的漁民,通過頻繁的航行,他收集了許多來自東西方的奇特小物件。他在晚年擔任主教職務后,有個習慣,就是在圣誕夜為前來探望他的人們準備一些有趣的禮物。他那個毛茸茸的白色胡須、身穿紅衣紅帽的形象據說是根據他的樣子設計的。不過,“圣誕老人”這個角色在歐洲的登場時間不會晚于啟蒙運動,因為荷蘭和德國的民間文獻中已經記載了他的蹤跡。

身為華夏兒女,當我們陶醉于圣誕節的喜慶氛圍時,若能進一步探究“圣誕背景”的由來,或許能讓自己更加明晰事理吧,最后,瓷兒向大家致以圣誕的祝福!