高三學子為高考拼命,王端鵬749分成狀元卻遭冷嘲熱諷?

更新時間:2025-09-10 15:07:02作者:佚名

說到即將畢業的年輕人,許多人立刻想到,為了進入心儀的學術殿堂,他們都在竭盡全力拼搏。

自古以來,中國人都高度重視科舉考試,因為那或許是寒門學子扭轉人生的唯一途徑。

令人冷酷的是,付出汗水并非通往成功的獨木橋,天資常似隱形的標尺,將同樣勤奮的人區分成迥異的成就。

有的人稍稍努力便可取得優異成績,然而另一些人即便通宵達旦,雙目紅腫,成績也僅限于班級平均水平。

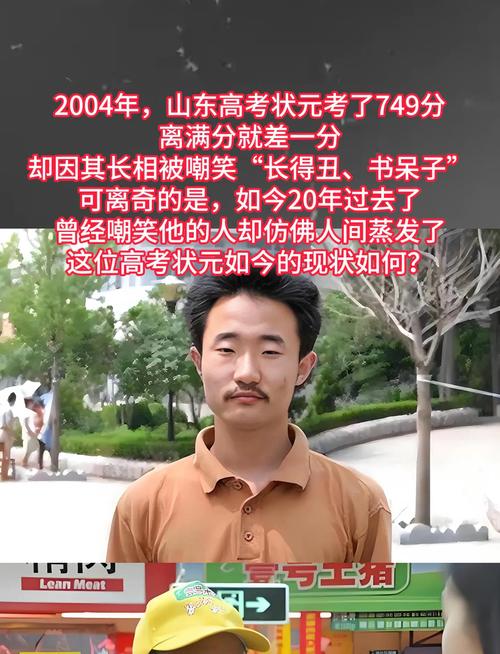

2004年山東煙臺,有一位考生引發廣泛矚目,他的名字令許多人感到震撼,他就是王端鵬。

那一年,王端鵬的高考分數是749分,僅次于滿分,因此榮登理科狀元的寶座,媒體因此稱他為學霸。

出乎意料的是,王端鵬沒有等到歡呼和贊揚,反而遭遇了刺耳的譏諷和嘲笑,這源于他的外貌與普遍的審美標準相悖。

倘若,與那次高考的時光,已間隔了二十余載,王端鵬又度過了怎樣的人生旅程呢。

王端鵬的外貌平平,來自一個有文化底蘊的家庭,他的父親是高中教師,母親在大學工作。

從小,書籍和思辨就是王端鵬生活的背景音。

他的性情與尋常孩童的嬉鬧迥異,總愛守在書桌邊鉆研數學習題,或是翻看內容豐富的知識總覽。

中考期間,他的學業表現十分出色,順利被煙臺二中實驗班錄取,該校在山東省內享有“英才孵化基地”的美譽,其選拔過程的激烈程度不亞于競技賽場。

山東向來是高考競爭最激烈的地區之一,每年有數十萬人參與角逐,僅僅是為了爭取那為數不多的錄取席位。

在這個環境中,王端鵬顯得相當靈活,他過得十分自在,事實上,在他上高中之前,就已經基本自學了大部分學科的知識。

但比成績更讓人印象深刻的,是他的性格。

王端鵬從不炫耀、不傲慢,日常里,經常幫同學解題。

高二時期,他同樣榮獲全國數學競賽的最高榮譽,作為出類拔萃的學子,通常容易給人高傲或孤高的印象,然而他本人卻表現得異常平和,絲毫沒有驕傲自滿的情緒。

王端鵬在高考中取得了729分的優異分數,又獲得了競賽獎勵的20分,最終總分達到了749分,由此成為了山東的狀元。

必須了解,當年山東的高考角逐異常白熱,取得700分已是難得一見,但他卻將分數提升到了近乎無法逾越的程度。

成績一出,媒體爭相報道。

一個極好的成績,又帶有學霸和頂尖學子等稱號,理應引來嫉妒和贊揚,但很快公眾的看法就發生了劇烈轉變。

先前,王端鵬的影像一旦公布,網絡之上便陸續有聲音對他的容貌加以議論。

有人譏諷道:這模樣,明顯是書生一個,也有人惡毒地留言:長得如此不堪,怎可中得科舉。

過去屬于才識的尊榮,如今無故變成了容貌的嘲諷,在互聯網開始流行的那個時期,敲擊鍵盤的憤世嫉俗者的惡意已經顯現出來。

王端鵬似乎變成了別人戲弄的對象,各種嘲弄和挖苦的聲音蓋過了他本該得到的掌聲。

但他回應得讓人出乎意料,既沒有激烈回擊,也沒有洋洋灑灑地申辯,只是平靜地笑了笑,接著專心致志地做著手頭的工作。

他的心智遠超同輩顯得穩重,外界紛擾再吵鬧,也無法左右他前行的道路。

同年9月,他進入清華大學化學系,繼續走在科研的道路上。

本科畢業后,王端鵬拿到斯坦福大學的錄取通知書。

這本該是一件值得驕傲的事,但網絡上卻再次掀起質疑。

某些人譏諷道:看來去了美國就不再回來了。另有一些人,則給他扣上了“背叛根本”的帽子。

可現實再一次打臉了這些聲音。

王端鵬在斯坦福的那段時期,專注于學術探索2025河南省高考狀元,于化學和材料學科,撰寫了若干具有影響力的研究報告。

好幾家美國公司向他提供優厚報酬,并且許諾協助他獲取身份證明,如果他能繼續任職,往后日子會相當安逸。

王端鵬最終沒有同意,他給出的解釋十分簡單,僅僅用寥寥數語說明:“那些美式食品味道不好。”

看似一句玩笑,卻道出他的選擇,家國情懷遠比個人安逸更重要。

最后,他背著包裹回到故鄉,加入了中國科學院,擔當起研究人員的職責。

那些曾經斷言他會“留在美國”的人,只能無聲收場。

如今的王端鵬,依然保持低調。

他很少出現在公眾視野,而是專注于學術研究,當人們再次關注他時,已經不再關心他的容貌,而是欣賞他展現出的才智和付出的努力。

回望這場圍繞“狀元面容”的公眾爭議,它其實折射出社會的某個側面。

何故近乎完美的評分,會因一張影像而被遮蔽?為何眾人更愿耗費光陰嘲弄他人容貌,而非探究學識與潛能的差別?

所以說,真正的丑陋,不在于臉上的模樣,而在于鍵盤后的狹隘。

一個人的外貌再怎么出眾,也無法填補內在的虛無;真正的能力與責任感,卻可以使人終身受益匪淺。

王端鵬的人生經歷,也讓我們看到一些問題。

第一:社會需要重新校準價值觀。

外貌只是基因的偶然2025河南省高考狀元,智慧和努力才是改變命運的必然。

一個經常把外貌作為重要話題的社會,常常會忽略那些真正值得推崇的美德。

第二:年輕人要學會屏蔽噪音。

人生的不同階段,總會遇到各種評價,既有贊揚的聲音,也有質疑的言論,這表現在求學、出國和工作的多個方面。

真正重要的是,你能不能穩住心態,堅定自己的路。

第三:國家需要更多這樣的青年。

科學探索過程清苦且乏味,然而卻是一批人,他們支撐了前景的革新與飛躍。

王端鵬選擇回國,就是最好的注腳。

第四,網絡環境值得警醒。

網絡賦予了每個人抒發意見的途徑留學之路,然而當抒發意見演變成肆無忌憚的謾罵時,受傷害的不僅是個人,也是整個社會的正常秩序。

從頂尖學子到網絡熱議的相貌平平的狀元,再到國內外知名學府的科研工作者,王端鵬的人生軌跡生動展示了何為在變幻莫測中保持從容,在動蕩不安中堅守本心。

過去的種種敵意,現在已經煙消云散,剩下的只是一個青年人踏實的奮斗,還有他對國家最誠懇的歸屬。

也許,這才是大家應該深入探討的議題,個人的意義,并非取決于容貌,而是看其能為社會創造多少貢獻。

王端鵬已經通過實際表現表明了態度,未來中國的發展,呼喚著更多具備類似品質的人才。