深圳大學數量與GDP反差多年,新增一所大學成喜事

更新時間:2025-09-11 20:13:29作者:佚名

經濟總量領先全國,高校數量卻處于下游,這種顯著落差讓深圳多年來感到十分為難。

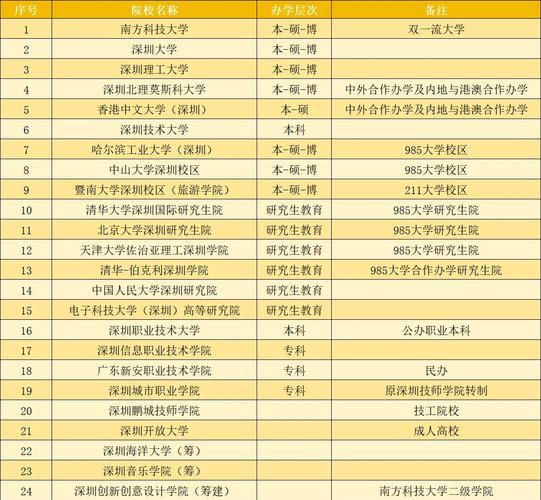

最近,一個在內地關注度不高的消息引起了不少深圳市民的注意,教育部辦公廳在三月二十二日公布了2024年首批十二所新增專科院校的批準結果,深圳城市職業學院位列其中,這次入選意味著深圳市又增加了一所高等教育機構,全市高校數量由此增至十六所。

僅十六所高校,對于經濟規模位列滬京之后的一線都市而言,確實"簡陋"。縱然與國內眾多二三線城市對照,也難稱出色。不過深圳視之,卻是近些年著力推進高等教育的顯著成效。每當添設一所大學,都是該城的一大喜事。

當前國家總人口開始減少,城市擴張速度減慢的情況下,單純擴大高校規模對很多地區已非首要任務。關鍵在于調整高校分布,改進院系學科規劃,增強教育水平。只有深圳,既追求提升教育品質,又迫切需要擴充高校數量,以適應城市快速發展的需求。

近些年,依靠頑強的意志和大量的財政支持,深圳在"增設新高等院校,提升舊高等院校水平"的征程上奮勇前進,創造了增強高等教育力量的"深圳模式"。這個進程還在進行——依據2024年深圳市政府工作報告,今年將促成深圳理工大學、香港中文大學(深圳)音樂學院和深圳創新創意設計學院實現招生工作。往后,深圳海洋學院、深圳教學機構、港大深圳校區等亦將逐步落成,或被納入發展藍圖。

深圳的"阿喀琉斯之踵"

高等學府對于當代都市的重要性無需多言。放眼全球,幾乎所有大都市都是高等教育的聚集地,其中不少頂尖大學已經化身為城市的象征性標志。

深圳在中國的經濟水平中非常突出,位列第一梯隊城市,然而該市的大學數量卻相對較少,僅能排在三、四線城市的行列。大學在基礎研究方面具有不可替代的作用,近年來,深圳探索出了一條以企業和新型研究機構為主進行科研的獨特路徑,這固然是一種創新,但從某個角度來看,這難道不也是因為缺少大學支持的一種不得已的選擇嗎。

最新統計表明,北京的高等學府數量最多,達到92所,全國領先,廣州有84所,位居次席,上海則擁有68所,位列全國第六位。在二線城市里,武漢、鄭州、重慶、西安等城市的高等院校同樣數量可觀,武漢有83所大學,全國排名第三,鄭州有72所,排第四位,重慶有71所,居第五位,西安有63所,位列第六。

根據第一財經記者的統計結果,到2023年年底,國內有30座城市的大學數量超過20所,其中14座城市超過50所。即便是經濟總量僅相當于深圳大約11%的呼和浩特,擁有的大學數量也達到24所,這個數字遠遠高于深圳。

觀察當前大學生總人數,依據各地方當局公布的年度數據,到二零二二年歲末,全國范圍內有七個城市的在校學子數目突破一百萬之數,包括廣州、鄭州、武漢、重慶、成都、北京以及西安。在這之中,廣州、鄭州、武漢分別以一六五一萬、一三九萬六千、一三三萬三千的人數位列前三甲,幾乎每十位本地居民里就有一位正在接受高等教育。

另外,有十六座城市的在校大學生總人數達到五十萬以上,除了上海、天津、南京、杭州這些經濟發達的城市,還包括南昌、昆明、太原、蘭州這類省會城市中經濟規模相對較小的城市。

相比之下,深圳這個GDP總額突破三萬億、常住人口將近一千八百萬的巨型城市,在2022年年底只有十五所高等院校,學生總數大約十九萬,這兩項指標都落在全國三十名以后。在年經濟產出達到萬億的強市里,深圳的大學生人數位于寧波之前,寧波的GDP卻比深圳多出超過一半。而深圳的學生規模,僅僅超過佛山、無錫、南通、東莞,這四個城市都是地級市。

對于以先進科技和現代工業為根基的城市而言,缺乏規模龐大且實力雄厚的大學群體,始終是進步路上的重大障礙。為了彌補這一突出的不足,深圳在最近十多年里,采取了獨立創辦和聯合建設相結合的策略,迅速推進具有國際視野、開放特色和創新精神的高等教育體系建設香港大學深圳校區分數,持續增強自身的大學陣容。

"兩條腿走路"辦大學

深圳的高等教育開端于1983年深圳大學的建立。在那之后將近二十年的時間里,深圳的高校數量最多的時候一共只有四所,分別是深圳大學、后來并入深圳大學的深圳師范專科學校、如今是暨南大學深圳校區的暨南大學中旅學院、以及現在稱為深圳職業技術大學的深圳高等職業技術學院。除此之外,還有一所不具備學歷教育功能的深圳廣播電視大學,現在叫做深圳開放大學。

進入新世紀,深圳深感大學數量不足限制了人才的培養,于是想方設法要擴大高等教育的容量,因為新辦全日制大學需要層層審批,難度相當高,深圳迫切希望得到學校,便決定先引進內地頂尖高校合作培養研究生,然后再爭取與國內外大學聯手,在深圳共建校區。

2000年,深圳市當局率先同清華、北大及哈工大磋商,商議共建深圳研究生院事宜。該市在環境優美的塘朗山腳、西麗湖邊選定地點,興建大學城,并投入大量資金,協助三所高校建造教學設施,同時建設共享的圖書館與食堂。2001年4月,教育部正式下發文件,準予成立清華深圳研究生院和北大深圳研究生院。2002年2月,教育部批準設立哈爾濱工業大學深圳研究生院。

很多人未曾料到的是,這一行動,不僅促成了這三所著名學府的新篇章,也開啟了深圳高等學問迅猛前進的序幕。二零一四年,依托清華深圳研究院,深圳市當局、清華大學以及加州伯克利大學三方協作,共建了清華—伯克利深圳學院,即TBSI。二零一六年間,哈爾濱工業大學(深圳)著手招收大學本科學生,學生整體水平逐年提高,其錄取的最低分數在廣東省區域里趕超并有時超越了中山大學。北京大學在深圳設立研究生部后,還開設了如今已經非常著名的北大匯豐商業學院。

哈工大(深圳)在深圳建成的首所985大學,正值該市推動產業技術升級、實現經濟質量提升的關鍵階段落戶此地。該校引入哈工大王牌專業,有助于增強深圳的科技創新能力,滿足高層次人才需求,促進產業進步,同時也為哈工大自身發展帶來益處。深圳市前副市長唐杰,曾任哈工大(深圳)經管學院教授,在某個訪談里對第一財經記者透露了相關情況。

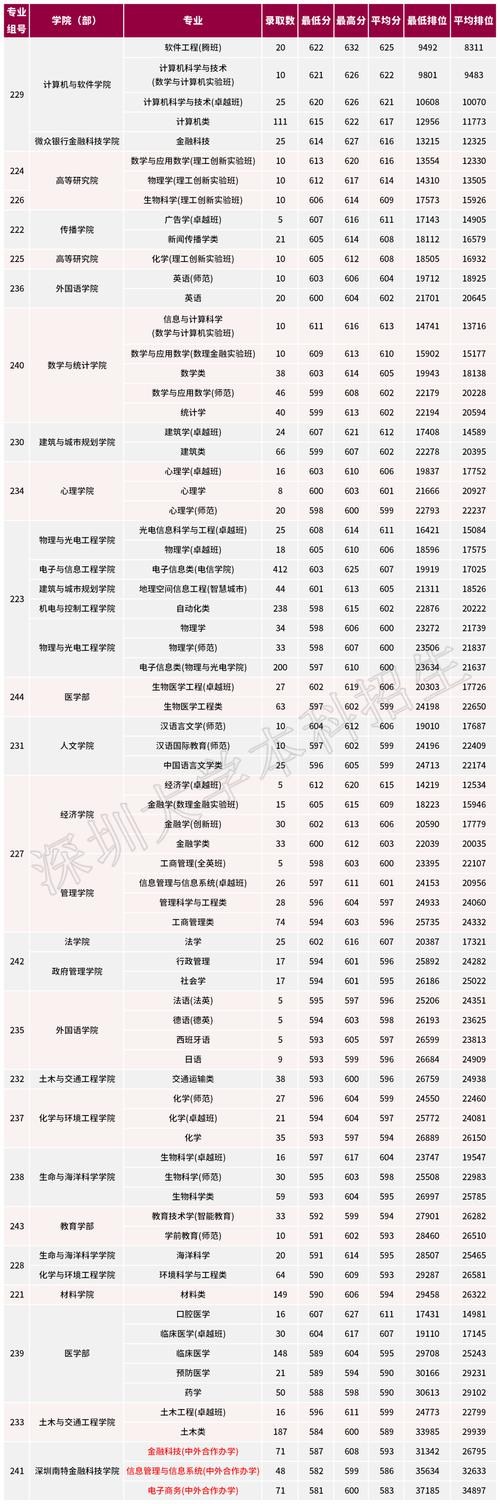

港中大(深圳)在聯合海外高校開展教育項目方面,堪稱典范之作。它最近度過了十周歲的紀念日。如今,這所學校匯聚了超過九千名學子,教師團隊里擁有五位諾貝爾獎獲得者,兩位圖靈獎得主,一位菲爾茲獎得主,以及將近三十位來自世界各地的院士。錄取的高考學生里,多數省市的文科和歷史類考生最低錄取分數位次在百分之一以內,理科和選考及物理類考生的最低錄取分數位次在前百分之二之內。

值得指出的是,內地高校在異地開展教學活動的情況曾經被政策緊急制止,深圳為此也受到波及。2017年,教育部辦公廳發布了《關于強化高校基建管理的規定(教發廳函〔2017〕12號)》,明確表示通常不贊成、不提倡在不同城市或省份設立分校。2021年教育部辦公廳頒布文件,重申要求各地方切實執行 2017年12號文件精神,暫時叫停增設新的高校跨區域辦學項目。在此背景下,計劃中的"深圳吉大昆士蘭大學"項目(由深圳市政府聯合吉林大學、澳大利亞昆士蘭大學合作創辦)被迫中止。此前,"武漢大學深圳校區"也因相同緣由而取消。但是,香港和澳門的大學不受前面提到的辦學規范限制,因此深圳可以繼續吸引像香港大學這樣的名校。

深圳在開展外來院校引入及聯合教育項目之際,獨立創辦高校的構想也從未被該市所舍棄。2007年,深圳市當局著手規劃南方科技學院的創建工作,那一年,深圳市的經濟總量在全國排行第四位,科技密集型企業所創造的工業價值達到六千三百六十八億九千八百萬元,占全市整體工業產出的半數以上。二零一零年十二月,南科大獲得批準開始籌備,二零一二年四月完成籌備程序正式成為學校,二零一八年五月被授權授予博士學位,成為全國最早獲得博士學位授予資格的高校之一。二零二二年,南科大被選入國家"雙一流"建設名單,其部分學科也納入建設范圍。在2023年泰晤士高等教育世界大學排名里,建校才十一個寒暑的南科大位列301至350區間,在國內高校中排名第八,在廣東省所有大學里排名第一。

二零一六年十月,深圳市委市政府發布《關于促進高校進步的若干措施》,計劃在二零二五年時,全市高校數量增至二十所上下,全日制學生規模約為二十萬,其中三到五所高校躋身全國五十強,五十個以上學科進入教育部學科評價前十,三十個以上學科進入全球ESI排名百分之一。在十數載光陰的持續奮斗下,深圳逐步發展成為南方地區關鍵的高等教育樞紐。

此后貝語網校,深圳增設了第二所985類大學,即中山大學(深圳)。為爭取這所大學,深圳市投入巨大,在光明區撥出4700余畝土地,整體投資達500億元以上。從達成協議到校區建成,僅歷時不到五年。中山大學深圳校區由原先的荒蕪之地,轉變成能容納1萬多名師生的知名校園,再一次展現了新建大學在深建設的快速效率。

最近幾年,深圳北理莫斯科大學、清華大學深圳國際研究生院、深圳技術大學、天津大學佐治亞理工深圳學院以及深圳城市職業學院相繼獲得批準成立,中國科學院深圳理工大學、深圳海洋大學、深圳創新創意設計學院和香港大學(深圳)則開始了籌備工作。到如今,不過二十三年間,深圳的高校數量已從五所增長到十六所,平均每兩年新增一所,學生總數和未來招生計劃都大幅提升,實現了高等教育非同尋常的飛速進步,造就了所謂的"深圳現象"。

這些新興高校為何集中出現在深圳?南方科技大學首任校長朱清時,以及北京大學深圳研究院原院長海聞,在接受第一財經記者采訪時都曾提及,深圳擁有不甘現狀、勇于探索的城市精神。最近港中大(深圳)的首位校長徐揚生在回顧港中深的開創十年期間,向媒體透露說,他當年曾向眾人鄭重承諾,若要在內地建立一所大學,非要在深圳創辦不可,否則干脆不辦,經過這十年的實踐,事實證明這個選擇是正確的。

一位教育權威人士向媒體透露,深圳擁有強大的經濟基礎和優越的科技創新協作環境,在發展高等教育方面,同時采用獨立建設和合作引進兩種途徑,顯著提升了教育水平,形成了契合本地特色的高等院校發展新路徑,也為國家培育世界級頂尖學府提供了有益經驗。

要規模更要質量

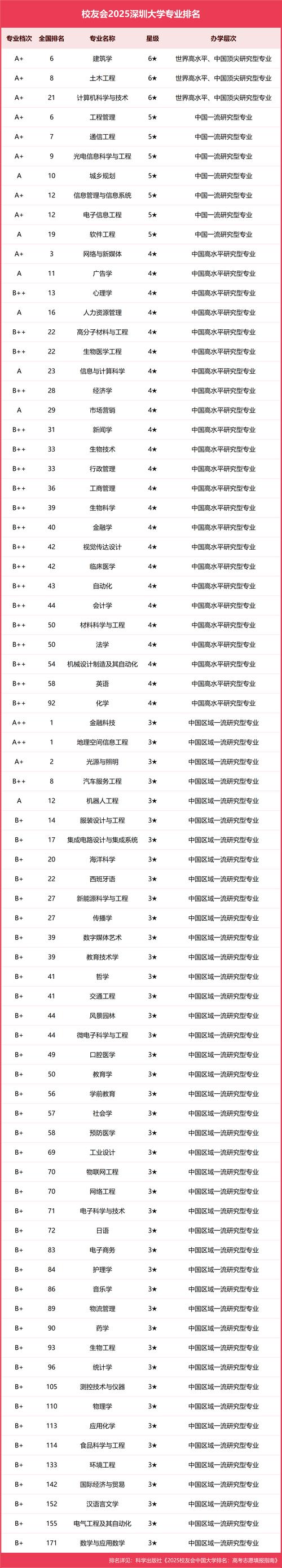

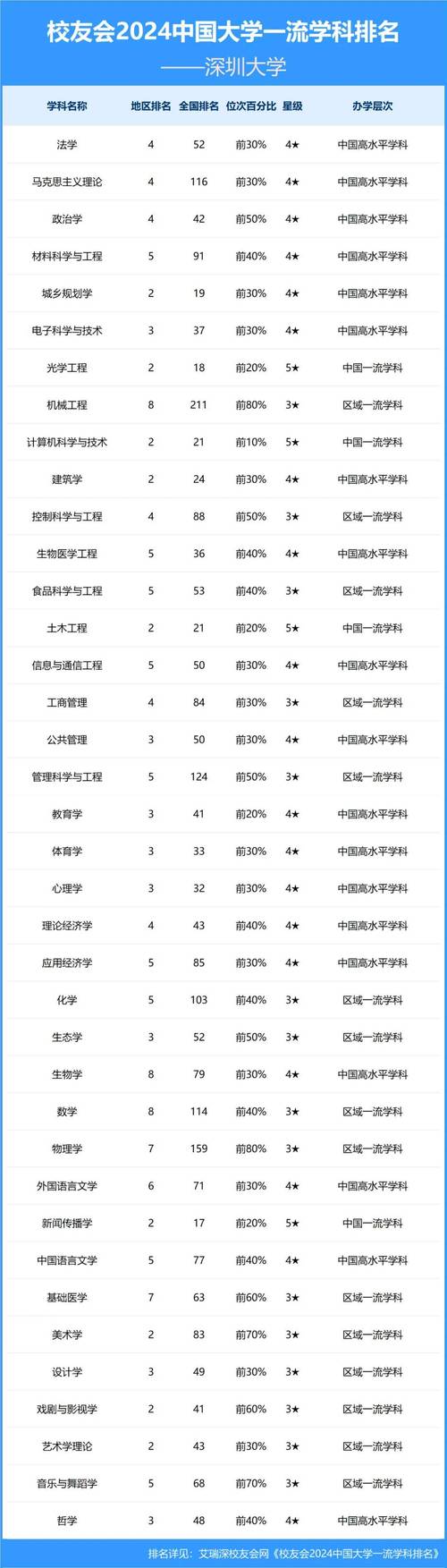

三月十五日,專業數據調研機構科睿唯安發布了關于ESI的統計資料,時間跨度是從二零一三年一月一日至二零二三年十二月三十一日。深圳市內共有五所高等教育機構以及三十九個學術領域位列全球頂尖百分之一行列,這些機構包括深圳大學、南方科技大學、香港中文大學(深圳)、深圳職業技術大學以及深圳信息職業技術學院。其中,深圳大學位列全國五十強,該校四個學科躋身全球萬分之一,南方科技大學一個學科也進入全球萬分之一。

在全球的大學排名中,深圳的高校表現突出,有了顯著提升。深圳大學在全球的排名已經到達第363位,比前一次提升了10位。南方科技大學在全球的排名是第589位,相比前一次進步了22位。港中大(深圳)在全球的排名是第2003位,進步了48位。深圳職業技術大學在全球的排名是第4600位,進步了57位。深圳信息職業技術學院在全球的排名是第5918位,進步了21位。

對于深圳眾多大學普遍建校僅十年左右的情況而言,這些成就并非易事。獲得這樣的成果,與新建高校的宗旨和規劃有著非常緊密的聯系。先前發布的《關于促進高校進步的若干指導》清楚表明,在持續擴充數量的同時,要注重既有大學與新興大學之間的平衡發展,普通大學教育與職業技術教育要同步實施,打造出各自的優質與獨特點,對新建的大學院校要按照高規格高標準來規劃,著重培育社會經濟發展急需的學科門類和專門領域。

這在新建大學的專業設置上體現鮮明。北京大學深圳研究生院以全日制研究生教育為主,學科發展同深圳核心產業緊密對接,核心涵蓋計算機科學與技術、電子科學與工程、信息與通信工程等十個一級學科領域;哈工大深圳校區著重建設電子信息、裝備制造、海洋工程等相關學科;中山大學深圳校區的臨床醫學、環境與生態學、工程學、計算機科學、分子生物學和遺傳學等十五個學科方向均進入ESI排名前1%;港中大(深圳)于2014年正式建校,初期開設了市場營銷、國際商務和經濟學等三個滿足深圳迫切需求的本科專業,后來根據社會需要增設了經管學院、理工學院、人文社科學院、數據科學學院、醫學院、音樂學院以及一所研究生院。

深圳理工大學定于2024年正式啟動招生工作,首批擬開設神經科學、生物技術、計算機科學與技術、生物醫學工程、材料科學與工程等學科方向;香港大學(深圳)正在籌備之中,計劃優先在理學、醫學、法學、工程、建筑、智慧城市、生命科學、數據與智能、先進材料、金融科技等范疇內構建學科體系或科研平臺,旨在推動深圳產業體系、創新鏈條、人才梯隊、教育體系"四鏈"之間實現深度整合。

周密的學科規劃帶來了卓越的育人成效。以香港中文大學(深圳)為例,該校發布的《2023屆本科學生就業情況分析》表明,學生總體就業率為95.13%,在國內眾多高等院校中居于領先地位香港大學深圳校區分數,其中,繼續深造的學生比例高達80.92%;獲得工作機會的學生的平均年收入為17.08萬元,其中,超過半數選擇在深圳地區發展。深圳技術大學是當地僅有的公立應用型本科院校,該校的畢業生在就業市場上非常搶手,需求量很大。

今年深圳市政府報告還強調,要迅速構建高水準的高等學府,幫助深圳大學發展成為實力雄厚的綜合類大學,促使南方科技大學成為全球頂尖的科研機構;以國家戰略和產業需求為導向,精心打造西麗湖國際科教中心、光明科學城、大運深港國際科教中心,促進科學技術研究、教學培養和產業應用緊密結合;積極拓展高層次的教育合作項目,增加研究生和外國留學生的招生數量。

此外,今年深圳將調整高校學科專業安排,著重發展人工智能、集成電路、先進制造、生命健康、新能源、新材料等新興領域,同時合理規劃醫學、法學等學科的發展,期望有14個學科進入ESI排名的前列,促進國產創新技術融入教材和教學;將協助深圳職業技術大學建設成為具有中國特色的世界一流職業院校,并幫助深圳信息職業技術學院實現升格。

做大做強高等教育,深圳遠未到滿足之時。