中國大學類型多樣,誰是高校最多及雙一流最多的城市?

更新時間:2025-08-14 15:07:49作者:佚名

城市有行政等級之分,大學也有類型之別。

中國的大學體系,包含多種類型,既有政府舉辦和私人運營的區別,又有常規學校與繼續教育的區分,同時還有本科教育機構與職業技術學校的不同。

在常規大學之外,還存在“雙一流大學”這一概念,這類大學已經接替了以往的985、211高校。

根據教育部最新披露的資料,2022年國內設有三千余所高等院校,其中排除二百余所成人教育機構,其余為普通高等院校,總數達到兩千七百五十九所,具體包含本科類院校一千二百七十所,以及高等職業院校與專科類院校共一千四百八十九所。

哪個城市擁有的高校數量最為龐大?哪座城市集中了最多的頂尖學府?哪個地方堪稱教育領域的重鎮?

01

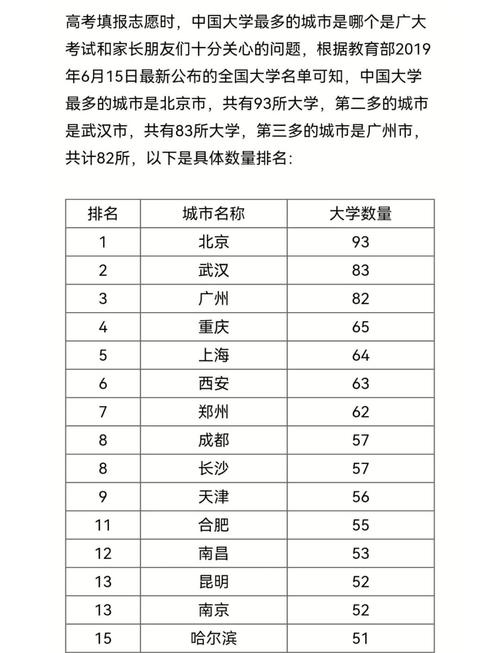

全國高校排行:北京武漢廣州重慶鄭州位列前五

全國2759所高校,都分布在哪里?

全國高校最多的10個城市:

北京有92個機構,武漢有83個機構,廣州有83個機構,重慶有70個機構,鄭州有67個機構,上海有64個機構,西安有63個機構,成都有58個機構,天津有57個機構,長沙有57個機構。

要留意的是,所指的高校涵蓋本科機構,也涉及高職單位,評判的是體量之巨,而非水平之高。

北京優勢非常突出,武漢和廣州緊隨其后,處于第二位置,二者與其它城市之間存在顯著距離。

鄭州的高等教育整體水平相對一般,但它在高校數量方面,卻和成都、西安這些高等教育發達的城市一樣,共同位列榜單前列。

依據國民經略特約評論員凱風新作《中國城市大走向》的研究,鄭州不僅是中國高校數量排名靠前的城市之一,同時也是大學生人數名列前茅的城市之一,本專科生總人數超過一百萬,僅次于廣州,位列全國第二位。

鄭州高等教育的長處體現在數量眾多,不過整體實力并不突出。該市共有67所普通高等院校,其中本科院校僅占26所,比例不足四成,而且雙一流大學僅有鄭州大學這一所。

實際上,大學數量和大學生人數大致相等,大學數量最多的城市,差不多也是大學生人數最多的城市。

2021年各主要城市在校生數量排名如下:本科生和研究生總數,包含本專科和碩士博士,具體如下:

這六座城市,包括廣州、鄭州、武漢、成都、重慶、北京,在校大學生總人數超過一百萬,是中國大學生人口最密集的幾個城市,具體信息可參考《中國大學生最多的20個城市》文獻。

這兒的學子涵蓋了本科、專科及研究生,鑒于本科生資料不全,不妨以含金量更足的研究生作為更進一步的參照。

2021年,在學研究生數量超過10萬的城市只有7個:

北京人口高達41.3萬,上海人口達到19.1萬,武漢人口為18.27萬,南京人口是17.79萬,西安人口有16.44萬,廣州人口為14.57萬高校排名,成都人口總計12萬。

顯而易見,廣州和武漢是僅有的兩個在校本專科生數量達到百萬級別、在學研究生人數超過十萬級別的“雙料大城”,雖然專科生占比較大,但其中也包含了不少本科生和研究生。

鄭州的在校本科生人數超過百萬,位居武漢之前,然而其研究生在讀人數不足六萬,僅及武漢的三分之一。

02

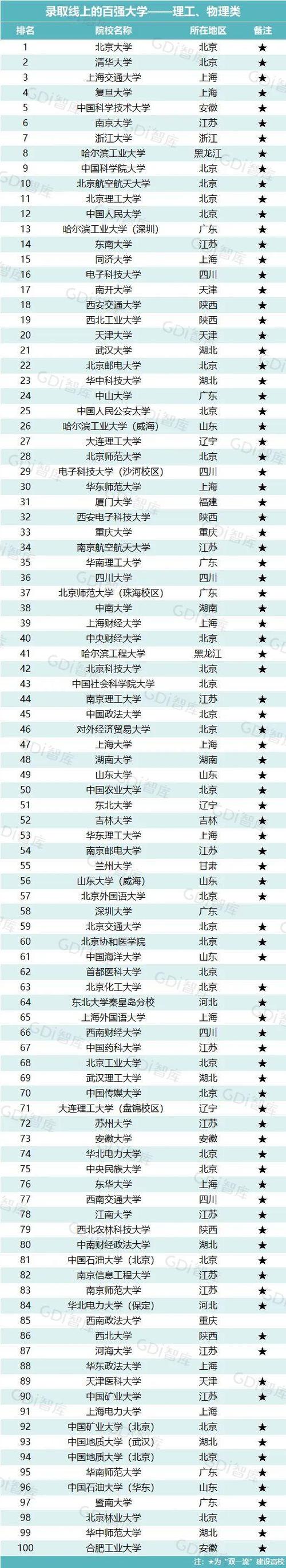

本科高校排行:北京武漢西安上海廣州最多

本科院校的數量,比所有專科和本科院校的總和,更能體現出一個地區的整體教育水平。

這是2022年主要城市本科院校排行:

全國本科高校最多的10個城市分別是:

北京有67家,武漢有46家,西安有44家,上海有40家,廣州有37家,南京有34家,天津有31家,成都有29家,杭州有28家,哈爾濱和長春也有,南昌有27家。

與所有高校對比,本科院校的位次變動明顯,北京持續獨占鰲頭,武漢依然表現優異,上海、南京、西安等地方則嶄露頭角。

鄭州、重慶、長沙這三座城市,普通大學數量雖然排在前十,卻沒能擠進前十強名單。這些地方的本科院校比例都不高,低于一半,分別是百分之三十八點八、百分之三十七點一和百分之三十八點六。

相比而言,一些經濟強市的本科院校數量卻明顯掛“單”。

深圳雖然是一座人口千萬的城市,但本科院校僅有五所,數量上不及蘇州,蘇州有八所,無錫、東莞和南通都擁有三所,而佛山的本科院校更是只有兩所。

沒想到南昌的本科院校數量排在前列,南昌共有54所普通高校,其中本科院校有27所,數量占了總數的一半,而且在這27所本科院校中,民辦高校的比例超過了半數。

南昌地區本科院校數目雖然名列前茅,不過僅有一所大學入選雙一流名單,整體高等教育水平與武漢、長沙、合肥等中部地區的省會城市相比,差距十分明顯。

需要指出的是,東北F4的大學數量、本科院校數量都排在前面,整體水平明顯強于深圳、蘇州等新興的經濟發達城市。

這在雙一流大學榜單中也有所體現。

03

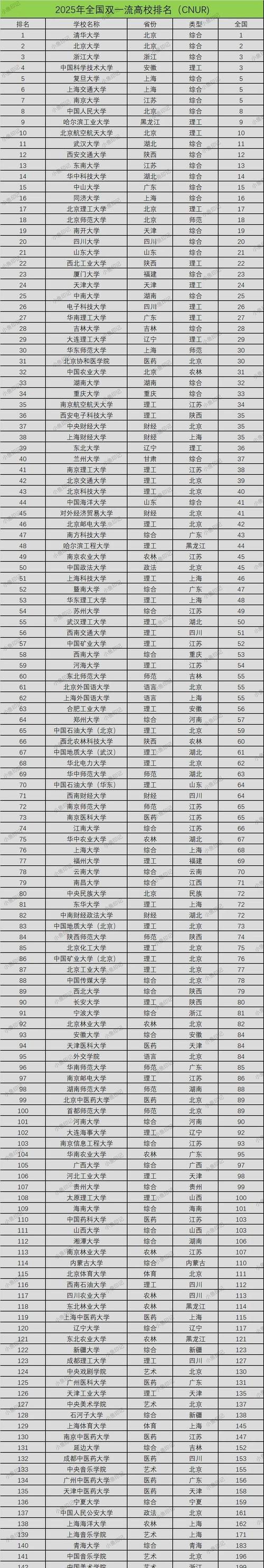

雙一流大學排行:北京上海南京霸榜,廣州武漢成都西安領先

今年年初,第二輪雙一流大學名單公布,一共有一百四十七所高校入選,基本上每個省份都至少有一所大學被選上。

這些大學,大多屬于國內頂尖學府。雙一流學校,以五年為一個發展階段,存在增減調整,并非所有學校可以永久保留。

147所雙一流大學,都分布在哪些地方?

全國雙一流高校最多的10個城市:

北京有34所, 上海有15所, 南京有13所, 廣州有7所, 武漢有7所, 成都有7所, 西安有7所, 天津有5所, 長沙有4所, 哈爾濱有4所。

能夠看出,頂尖學府大多集中在北京上海天津重慶這四個直轄市,還分布在其他幾個省會城市,這些地方基本上都是歷來的區域中心。

在眾多城市中,頂尖學府的數量并不多見,其中屬于明星城市的尤為稀少。深圳、蘇州、廈門、寧波、濟南、鄭州這些城市,各自僅有一所高校能夠躋身前列。

此外留學之路,部分非省會非計劃單列市的GDP總量已超萬億高校排名,然而其雙一流大學卻一片空白,例如佛山、東莞、南通、泉州等城市,經濟發展與產業振興往往受機遇影響,但高等教育建設并非朝夕可成。

這種局面的出現,不能不歸因于歷史的背景。依據國民經略發起人凱風所著《中國城市大趨勢》的研究,大學院校多集中在新老區域的中心地帶,這與過去高等教育資源在不同地域的配置有著緊密的關聯,一些后來發展迅速的“新興”城市因此處于不利的地位。

深圳等城市屬于后起之秀,在改革開放之后發展迅速,將經濟發展作為首要任務,并非傳統意義上的區域中心,高等教育起步較晚,取得顯著進展已屬難得。作為一線城市,深圳的高等教育水平與北京上海廣州相比存在明顯差距,直到2022年借助南方科技大學,才首次進入雙一流高校行列,但與二線省會城市相比仍有顯著差距。

濟南、鄭州、福州這些城市,雖然高校林立,學子數量居全國前列,但缺少頂尖學府,這成了當地發展的一個瓶頸。

鄭州的情況尤其突出,這座城市人口超過一億,但整個河南省內僅有兩所雙一流大學,分別是鄭州大學和開封的河南大學。

這背后,顯然有政策方面的扶持成分在里面。在985高校遴選階段,鄭州和河南省很長時間內都沒有入選高校。創建1到2所頂尖大學,對鄭州市具有極大的意義。

04

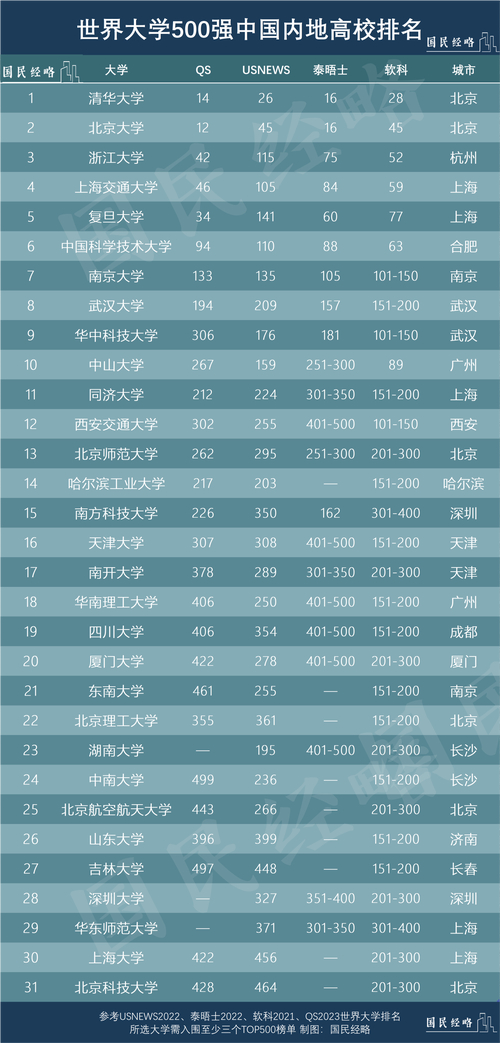

世界500強高校排行

在世界大學之林中,哪些內地大學榜單有名?

大學排名種類繁多,其中摻雜著大量水分,難以計數。如今,僅有四個權威榜單得到國際廣泛承認,

世界大學排名包括QS、U.S. News,還有泰晤士高等教育和上海軟科。

這四個排名的考察方向各有不同,優缺點也互有差異。概括來說,QS主要看重學校的聲譽,U.S. New更側重科研論文和國際交流,泰晤士大學排名則比較全面,上海軟科則更強調學術實力。

我們篩選時以能進入三個世界榜單為基本條件,綜合考慮各種排名的權重,最終有31所中國內地大學被選入。

其中,四大榜單中全部躋身100強,只有清華、北大2所;

清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學等7所,全部進入了200強名單。

武漢大學和中山大學這兩所大學位列300強之中,華中科技大學除了在QS排名上僅差一步就能進入前200名,其余各項均表現不俗

按地域分布統計,北京有六家機構,上海有五家,南京有兩家,廣州也有兩家,武漢和天津均為兩家,長沙、深圳同樣各有兩家。

值得注意的是,南方科技大學和深圳大學在全球排名中的位置,遠非國內普遍了解的程度,這種表現可能得益于深圳作為經濟發達城市的推動作用。

05

誰是最強大學之城?

誰是中國第一大學之城?

顯然,北京各項指標均遙遙領先,為名副其實的第一教育強城。

北京是國家的首都,具備全國政治、文化、國際交流和科技創新四大核心功能。實際上,這個角色還應該包含教育方面的核心地位。

北京往下看,上海和南京緊隨其后,這三個地方是我國大學實力最突出的城市。

第二梯隊中,廣州、武漢、成都、西安各有七所院校,這些地方歷來是985高校的聚集地。廣州擁有中大、華工兩所985高校,武漢有武大、華科兩所985高校,成都有川大、電子科大兩所985高校,西安則有西安交大、西北工業大學兩所985高校。

第三梯隊中,長沙、合肥、杭州、青島這些地方不算,北方城市特別引人注目:天津、沈陽、哈爾濱、長春、大連全都包含在內。

這些城市經濟現狀不如從前,但基礎依然穩固。東北F4都是副省級城市,在計劃經濟時期曾全部進入全國前10名城市行列,那個時期它們已經構建起較為完善的高等教育體系,這一優勢一直保持到現在,正如《中國城市大趨勢》一書詳細闡述的那樣。

第四層級,眾多省會城市屬于此類范圍。省會城市通常是全省行政、經濟、文化衛生等領域的核心,它們集中了全省資源,無論是高等教育還是基礎義務教育,質量都在全省最頂尖行列。

深圳、蘇州這類經濟發達城市,可以視為一個獨立群體。這些地方雖然整體教育程度不高,頂尖大學數量有限,不過它們憑借雄厚的經濟實力,財力雄厚,能夠投入巨額資金發展高等教育。

此外,區域經濟繁榮,且鄰近工作地點,便足以構成提高本地大學入學分數的優勢,例如哈工大深圳校區的錄取標準已經超越了哈爾濱總部的水平,這些城市的大學教育質量預計將持續進步。

關于大學選擇與城市挑選的問題,創始人凱風在其著作《中國城市大趨勢》中進行了深入分析,內容十分詳盡。