光明日報:聽講座,了解古詩歌記錄的二十四節氣與民俗

更新時間:2025-09-09 15:04:38作者:佚名

《光明日報》( 2025年04月14日 11版)

劉冬穎是黑龍江大學文學院的教授,同時擔任博士生導師,并且是黑龍江省古典文獻與文化傳承研究學術交流基地的負責人,她主要研究中國古典文獻學以及《詩經》,出版過《詩經八堂課》《詩經變風變雅考論》等著作,還負責了國家藝術基金項目“古典詩詞吟唱的新媒體傳播”。

清明時節,游客在江蘇省興化市千垛景區油菜花田游覽。新華社發

安徽省黃山市歙縣陽產村,當地居民于秋分時節晾曬莊稼。新華社報道

在山東省臨沂市沂南縣大莊鎮中心幼兒園,教師正輔導孩子們學習包餃子,以此慶祝冬至的到來。此消息由新華社提供。

本期講座,我們將介紹古詩歌中記錄的二十四節氣與相關民俗。

二十四節氣集中體現了中華傳統農耕文化的精髓,既精確地展現了自然界中的時令更替,又飽含著豐富的文化底蘊和先賢的哲學觀念。古典詩歌是中華文化的璀璨明珠,眾多文人墨客憑借精妙的文字和真摯的情感創作了眾多相關篇章,形象地再現了不同節氣的自然風光和民俗風情。春日的“谷雨春光初亮,山河呈現青翠”(元稹《詠廿四氣詩·谷雨三月中》),秋時的“寒露水退回谷,風吹落葉歸山”(白居易《歲晚》),這些詩句即便在當今吟誦,依然能助我們跨越歲月,體味古人眼中的季節變換。

仰望星空:二十四節氣中的古代智慧

根據出土文物考證,四千年前山西陶寺地方已存在古代天文觀測設施。古人借助持續觀測日光以及生活實踐積累,逐步認識到季節周期性更替,由此形成了二十四節氣的初步概念。此后經過持續完善,至秦漢年間該體系最終確立。西漢武帝朝代,二十四節氣被編入《太初歷》之中,作為農業活動的歷法輔助,從此,二十四節氣便成為華夏民族專屬的“計時器”,體現了中國先民對自然法則的精深理解。

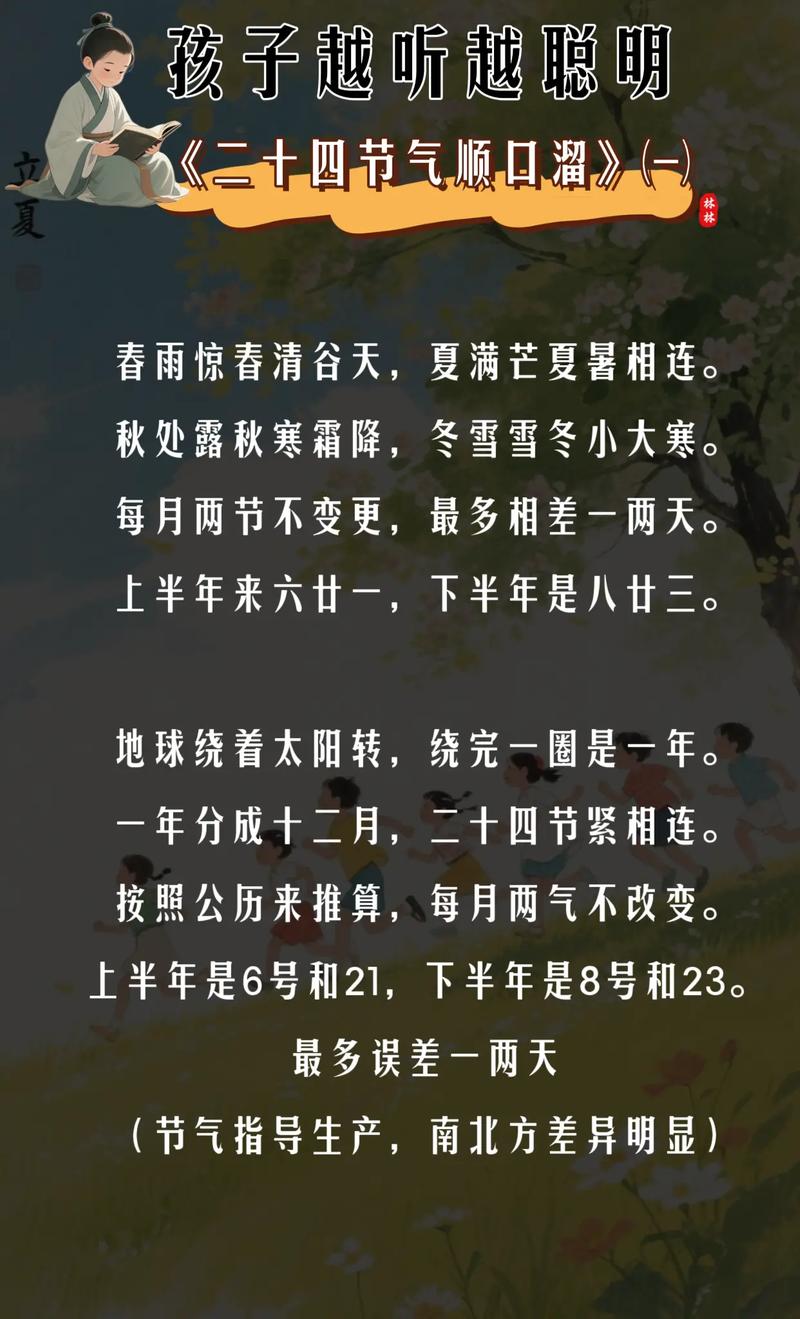

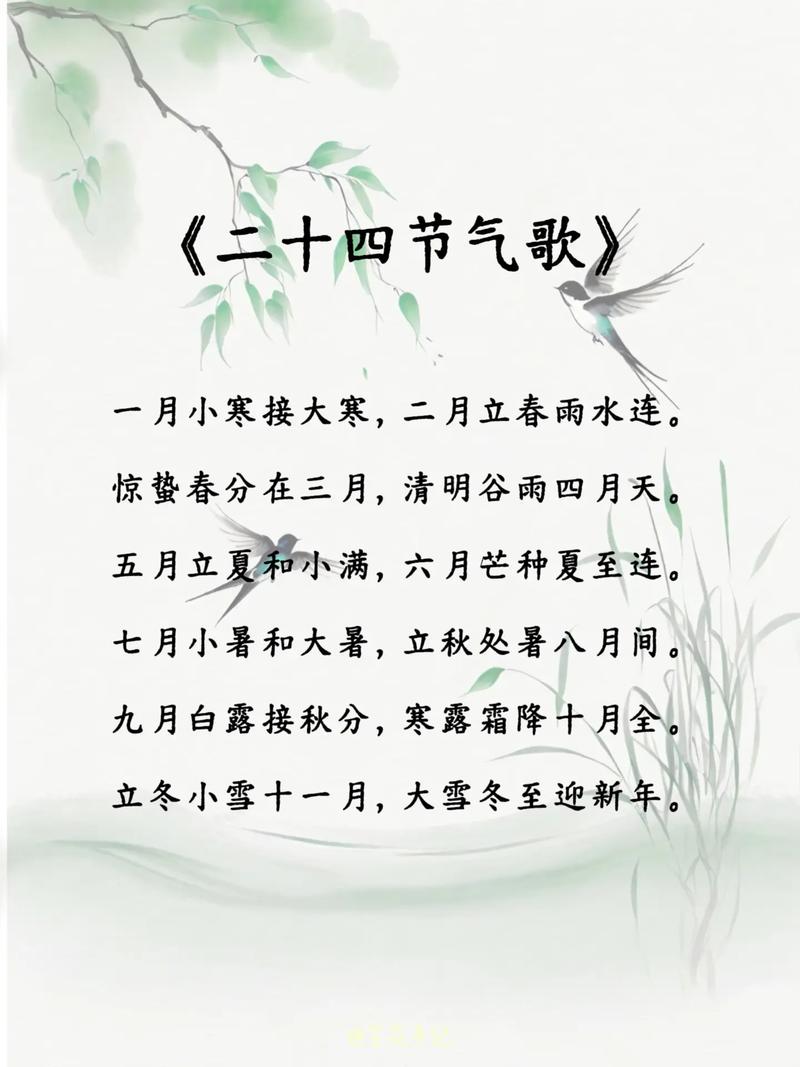

民間口耳相傳的《節氣歌》,是以詩歌體例來呈現二十四個節氣的,

春雨驚春清谷天,

夏滿芒夏暑相連。

秋處露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

每月兩節不變更,

最多相差一兩天。

上半年來六廿一,

下半年是八廿三。

這首《節氣歌》把二十四節氣的名稱縮寫按順序編排,是為了方便人們記住。前四句從每個節氣里各取一個字,按順序編成歌謠,形成了整首歌的主要部分;后四句則概括了二十四個節氣的時間特點:“每個月里有兩個節氣不會變動,它們的到來時間每年相差最多不超過兩天。”這說明一年十二個月中,每個月都有兩個節氣,這些節氣在每年的出現時間比較穩定,前后最多相差一兩天。一年之中上半年的節氣通常在每月六號和二十一號左右,下半年則多在八號和二十三號附近。這種說法很直觀,容易記住,同時也把節氣的主要規律講得很清楚。這部簡短的《節氣歌》非常精煉又包羅萬象,囊括了全部二十四節氣的名稱、排列次序以及時間規律,好似一把鑰匙,能幫助我們開啟認識古代歷法與風情的門戶。

從立春到立冬,每個時令都有其獨特的內涵和標志,它們仿佛是環環相扣的寶珠,串聯起神州大地的每個季節。二零零六年五月二十日,經過國家最高行政機關的核準,"二十四節氣"被當作傳統風俗,被收錄在首批國家級非物質文化遺產名單之中。二零一六年十一月三十日清明古詩,中國的“二十四節氣”成功入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

二十四節氣各自蘊含特殊意涵,圍繞節氣,衍生出浩如煙海的文學佳作。從文學角度審視,中國的二十四節氣堪稱最具詩意的時序體系。比如立春,作為二十四節氣中的第一個,標志著新歲降臨,意味著萬物萌發、生機盎然。唐代詩人羅隱創作了《京中正月七日立春》一詩,用質樸生動的詩句,勾勒出立春時的風貌

一二三四五六七,

萬木生芽是今日。

遠天歸雁拂云飛,

近水游魚迸冰出。

數數一二三四五六七清明古詩,這看似尋常的排列,實則透露出詩人對春日到來的殷切期盼:時日終于來臨,草木開始抽條,候鳥飛回北方,河流逐漸消融,水中魚兒奮力破冰游動,春天的景象仿佛觸手可及。

立春時節的生機勃勃同樣感染了宋代張栻,他在《立春偶成》中如此刻畫春回大地的景象:

律回歲晚冰霜少,

春到人間草木知。

便覺眼前生意滿,

東風吹水綠參差。

張栻所描繪的立春景象,洋溢著活力與憧憬。當立春降臨之際,冬日殘留的冰凍漸漸消融,草木似乎接收到春天的信號,紛紛抽出新芽。那個“春回大地草木應”的“應”字,賦予草木人的靈性,形象地刻畫出自然對春天的靈敏反應,更讓我們體會到春天的威力十分驚人,它能夠喚醒休眠的眾生,為天地注入嶄新的生機。

二十四節氣系列中的第三個時令是驚蟄,唐代詩人韋應物創作的一首五言古詩《觀田家》中,如此呈現了驚蟄時的自然景象,

微雨眾卉新,一雷驚蟄始。

田家幾日閑,耕種從此起。

春雨滋潤萬物,草木煥發生機,春雷陣陣作響,預示著驚蟄節氣的到來。大地擺脫了冬日的寒冷沉寂,逐漸蘇醒過來,農夫們開始了新一年的勞作,田間地頭到處可見忙碌勞作的人。

二十四節氣蘊含著大量的農耕智慧與生活經驗,怎樣讓這項古老的中華傳統得到更廣泛的傳播?用簡單易記的詩歌進行宣傳,是一種非常有效的方法。唐代詩人元稹就創作了《詠廿四氣詩》這一組作品,總共二十四首,每首都針對一個特定的節氣,詩里不僅描述了節氣相關的自然現象,也記錄了農作活動,同時還展現了當時人們的日常習俗與民俗風情。

例如《詠廿四氣詩·春分二月中》:

二氣莫交爭,春分雨處行。

雨來看電影,云過聽雷聲。

山色連天碧,林花向日明。

梁間玄鳥語,欲似解人情。

季節行至春分時節,白天和黑夜各占一天時光,寒熱之氣相互交融,隨后飄灑起春日細雨。這一節氣給農耕活動帶來重要意義。從春分開始正式進入播種的黃金時期,各類莊稼進入迅猛生長階段。民間有言“雨時觀閃電”,描繪的是春雨降臨之際,空中電光時隱時現的景象。“云至聞雷鳴”則說明,當烏云聚集時,能夠聽見空中傳來震耳欲聾的雷聲。山巒呈現蒼翠之色,與廣闊天空融為一體,天空湛藍明凈,樹林中的花朵迎著陽光燦爛綻放。屋檐下的燕子發出呢喃,好像想要理解人類紛繁的思緒。

元稹曾寫道芒種時節的景象,描述了田野中螳螂開始出現,以及農人忙碌勞作的情況。

大寒時節氣候異常寒冷,元稹曾在詩作中表述“臨近火源較為適宜,不宜隨意開啟門戶”,這反映了古人在此期間需貼近熱源抵御嚴寒,并盡量減少外出活動的狀況。

這一系列《詠廿四氣詩》被稱作“詩歷”,詳細描繪了各個節氣的天空景象、自然變化、耕作活動以及民俗活動,在引導農耕生產、延續傳統文化方面具有關鍵作用。

歲時記趣:民風民俗的文化傳承

古詩詞里描寫了二十四節氣,既記錄了季節更替、自然景象,也展現了各個節氣時日的民間習俗。比如立春時節,古人有吃春餅的習俗;雨水期間,百姓會祈求五谷豐登。這些代代相傳的風俗被寫入古詩,是探究中國古代社會風俗的重要文獻。

1.自然物候的記錄

古詩詞里描繪的二十四節氣景象五花八門,展現了古人敏銳的體察能力,也體現了他們與自然的深厚聯結。

夏至當天,太陽光線投射到北回歸線上,標志著北半球一年當中日照時間達到峰值。唐代詩人韋應物所作的《夏至避暑北池》這首詩里,就包含著對夏至時刻白晝時間最長、隨后黑夜時長漸增的景象描述:

晝晷已云極,宵漏自此長。

未及施政教,所憂變炎涼。

公門日多暇,是月農稍忙。

高居念田里,苦熱安可當。

日晷是用來觀察太陽影子來確定時間的裝置,在夏至這一天,日晷所測得的白天時長已經達到頂點,從這一天起,夜晚漏壺所記錄的時間逐漸拉長。詩文中描繪了夏至時節的酷熱景象,農民們在田地里忙碌耕作,盡管天氣炎熱難耐,卻不知如何應對。詩人對烈日下勞作的百姓充滿關切,表達了"酷暑怎能承受"的深切同情,這些飽含真情的詩句一直流傳到現在。

小暑位列夏季節氣之中的第五位,這個時候氣溫開始逐步升高,暑熱氣息剛剛顯露,但還沒有進入最炎熱的階段。金朝詩人龐鑄創作過一首題為《喜夏》的小暑節氣詩,其中生動展現了人們在這個時節選擇待在家中,以竹子制成的臥具(稱為青奴)作為枕頭,靜心讀書來消磨時光的情景

小暑不足畏,深居如退藏。

青奴初薦枕,黃妳亦升堂。

鳥語竹陰密,雨聲荷葉香。

晚窗無一事,步屟到西廂。

詩里的“青奴”,就是“竹夫人”,是一種用竹子做的夏日納涼用具,跟咱們現在的涼席、涼枕差不多。小暑那會兒,雖然熱得難受,但還不至于讓詩人害怕。他住在深宅里很少出門,退居山林了,這時候就用了青奴這樣的涼枕;他珍藏的舊書卷也挪到了廳堂,盡管天氣很熱,他還是要調整好心情,專心享受讀書的樂趣。鳥鳴竹影濃,雨滴荷葉沁香,構成一幅生機盎然的畫面,鳥兒在幽深的竹林里放聲歌唱,雨點敲打荷葉,送來陣陣幽香,傍晚時分,窗外萬籟俱寂,詩人悠閑地穿鞋,漫步到西廂房,整首詩流露出一種悠閑自在的夏日心境,讓人體會到詩人與自然融為一體的美好感受。

立秋是秋季的開端,意味著炎熱的夏季即將結束,涼爽的秋季即將到來。 "醒來時聽不到秋聲,只見臺階上鋪滿月光下的梧桐葉。" (《立秋》) 這首詩的作者是宋代詩人劉翰,他在睡夢中醒來,聽到了秋天的聲響,四處尋找卻找不到。最后,他在月光照耀的臺階上,發現了飄落的梧桐葉,這才明白,原來秋天已經不知不覺地到來了。

立冬意味著冬天的來臨,草木開始凋零。“凍筆難以揮毫,寒爐時常煨酒。醉中望見墨色如月,仿佛看見村落被雪覆蓋。”唐代詩人李白的《立冬》一詩展現了立冬時節氣候嚴寒,筆墨都凍僵了,詩人正好偷閑可以不創作,在溫暖的爐火旁溫著美酒,喝醉后望著月光下的墨跡,恍惚間以為山村被白雪覆蓋,詩人筆下的冬日閑適生活畫面緩緩呈現。

這些節氣詩詞好比一個個寶貴的歲月寶盒,精確地保存了古人的日常情景和風俗習慣,使今人能夠跨越時空,在慢慢品讀詩句時,去追憶那遙遠的往昔。

2.飲食文化的傳承

中國古人很早就掌握了依據不同節氣調配相應食物的方法,由此幾乎每個節氣都形成了獨特的飲食傳統。立春時節就有"咬春"的習俗,唐代詩人杜甫所寫的《立春》一詩,就描繪了安史之亂后詩人客居他鄉時,回憶起開元、天寶年間太平盛世中立春節氣的溫馨情景

春日春盤細生菜,

忽憶兩京梅發時。

盤出高門行白玉,

菜傳纖手送青絲。

那個時期的洛陽和長安,城市非常興盛。每逢立春時節,每家每戶都準備好春餅和細生菜。富貴人家將青絲韭黃裝在白玉盤內,用柔嫩的手指彼此贈送。兩地立春日吃春餅的風俗,以及人們喜悅的神情,更加凸顯了詩人遠離家鄉的憂愁,流露出對往昔時光的深深眷戀。

宋代大文豪蘇軾有詩云“漸漸感覺春風微寒,青草嫩黃嘗新菜”(《贈范德孺》),此詩亦載明宋朝立春時節有“嘗春”的飲食習慣。詩人在春天初至時咀嚼時令蔬菜,心中便充滿春日的活力與期盼。

谷雨位列二十四節氣中的第六位,標志著春季的終結,此時雨水豐沛,最為適宜進行播種和移栽,各種谷物在此階段得以茁壯成長,宋代詩人黃庭堅曾創作《見二十弟倡和花字漫興五首·其一》一詩,其中寫道

落絮游絲三月候,

風吹雨洗一城花。

未知東郭清明酒,

何似西窗谷雨茶。

這首詩展現了谷雨期間柳絮漫天、風雨過后滿城飄零花朵的動人畫面,還點出了谷雨茶的風味。詩人發出疑問:不知道在東城一同暢飲清明酒,和在西窗邊共同品鑒谷雨茶,哪一種體驗更為舒暢?從詩中可以體會到古人于谷雨時節賞花飲茶的閑適情趣。

夏至同冬至一樣,是中國民間一個重要的節日,古時候稱作“夏節”或者“夏至節”。在中國歷史上相當長的時期內,夏至這天是全國性的假期,人們與家人團聚,用來躲避夏日炎熱的天氣,這種風俗被稱為“歇夏”。唐代詩人白居易在離開蘇州十三年之后,仍然思念起和朋友們在夏至時一同享用的美味佳肴。白居易的《和夢得夏至憶蘇州呈盧賓客》里,有“粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮”的句子,追憶蘇州時光,他最難忘的是夏至時吃竹筒粽子的情景,那粽子清香軟和,還透著竹子的清氣,這種特別滋味讓13年后的詩人依然懷念不已。不只是粽子,那讓人垂涎的鵝肉燒烤也同樣勾人食欲。時至今日,我們在詩文中仿佛依然能感受到唐代佳肴的誘人氣息。

各種時令菜肴,比如嫩綠生菜、清香艾草黃韭,還有竹筒蒸粽、烤制鵝肉,以及寒食酒、雨前茶,每一種風味都飽含先民在特定節氣時對前景的憧憬和祈愿。這些古老的風俗習慣一直流傳至今,成為貫通古今的橋梁紐帶,使人們在享用應季佳肴時,也能體會到歷史的深沉感和文化的賡續。

3.節氣習俗的保存

與節氣有關的詩篇也載明了古時多樣的節氣風俗。譬如,立夏位列二十四節氣第七位,意味著夏季的來臨。在這一天,古人不僅歡慶時令更迭,還借助各類民俗活動期盼安康、富足與吉祥。立夏的習俗里有個叫“稱人”的環節,即在立夏日家家戶戶用大秤測量體重。正如民謠所唱:“立夏稱人衡量體態,秤掛高處人語笑鬧。”古人會在這天測量體重,目的是看過去一年是否增重幾斤。如果體重增加了三兩,他們覺得這是個好兆頭。古人覺得這代表身體健康,能更好地抵擋夏天的酷熱,就算酷暑也不會瘦太多。這種習慣很有趣,也飽含著人們對健康的向往和對生活的熱情。

二十四節氣里,既是節氣又是節日的是清明和冬至,這兩個節氣的古代習俗更為豐富,創作的詩詞作品也更為眾多。最為人熟知的,有唐朝詩人杜牧所寫的《清明》詩,其中寫道:“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。”清明期間,細雨連綿,人們前往祖墳祭拜先人,寄托哀思。細雨連綿,仿佛從天上滴落下來,輕柔地覆蓋著大地,給這個莊重而肅穆的場合帶來一絲哀傷。清明時節,人們除了祭奠先人,也是古人春游賞景的日子。宋代詩人吳惟信在《蘇堤清明即事》中,真切展現了清明時人們出城游玩的景象,詩中寫道:梨花在風中飄揚正值清明,游子們尋春探景,紛紛走出城外。到了傍晚,笙歌停止,人們收拾行裝離開,萬千株楊柳成了流鶯的領地。這首詩描繪的是宋朝的清明節景象,西湖邊春光燦爛、微風輕拂,游客眾多。天色漸晚時,賞花游湖的人們漸漸離去,樂聲停止了,但西湖上樹木茂密,黃鶯啼叫的聲音依然動聽。這讓我們體會到,清明時節既包含著對已故親友的懷念,也讓我們在自然環境中,體會到生命的不斷延續和傳承。

冬至這個節氣標志著陽氣的開端,在古代民間,它被視為極為重要的節日,有“冬至比過年還重要”的說法,古人因此稱其為“亞歲”或“小年”。冬至期間有數九的習俗,從這一天起,數到八十一天之后,就象征著冬天結束、春天來臨,也就是“出九”或“完九”。宋元朝代時,民眾對梅花情有獨鐘,元朝楊允孚于《灤京雜詠一百首(其六十九)》詩作中,提及了當時繪制梅花以消磨寒冬日子的習俗,人們會按順序完成九幅圖畫

試數窗間九九圖,

余寒消盡暖回初。

梅花點遍無余白,

看到今朝是杏株。

這首詩展現了古人過冬的一種習俗,用畫梅花來消磨時光。具體方法是,在冬至那天,把畫有梅枝的圖貼在窗戶上。每天清晨,女子們梳洗打扮時,就用口紅給圖上的一朵梅花點上顏色。等到"數九"寒天結束,圖上的八十一朵梅花就會全部被染紅。由此可見,宋朝和元朝時,人們在冬季見面打招呼,可能都會問對方:"今日添畫梅花了嗎?"

窗玻璃上的梅畫慢慢被填滿,屋外的百種花也即將次第開放,春天就不知不覺到來了。古時候百姓傳唱的《數九歌》,用簡練傳神的詞句展現了從冬至后的數九嚴冬到春回大地、農事開始時的時令流轉。

一九二九不出手,

三九四九冰上走,

五九六九沿河看柳,

七九河開,八九雁來,

九九加一九,耕牛遍地走。

《數九歌》既體現了我國北方從冬到春的自然節律變化,又寄托了人們對于季節轉換、農耕活動的真切體會和向往;歌詞言簡意賅、韻律清晰,方便人們記憶和傳誦,充滿生活韻味。

天人合一:二十四節氣中的人生哲理

二十四節氣集中體現了古代中國人的農耕知識,對農業生產起著指引作用,這源于勞動群體多年耕作的實踐總結和才智匯聚。由此可見,關于節氣的詩歌作品仿佛來自田野的吟唱。每一首此類詩作都似一粒種子,深深植根于大地,既吸收自然界的精華,又蘊含人文精神,從而彰顯了中華文明特有的認知體系和審美追求。

1.“天人合一”的自然觀

二十四節氣展現了華夏先民對自然法則的精深認知和高度敬重。古人憑借對太陽周年運行的持續觀測,歸納出一年內時令、氣候、物候的演變體系,進而將其細分為二十四段周期性節點,這生動詮釋了先哲“天人合一”的生態理念。這種將生命實踐與節氣體系緊密關聯的習俗,逐漸塑造出別具一格的文化思維模式。所以,那些記載節氣時令的古典詩歌,充分反映了“天人合一”的宇宙理念,這個理念強調人與自然緊密相連、密不可分,人的活動與生存方式需要遵循自然法則,這樣才能夠實現融洽相處的境界。

芒種時節農活十分忙碌,宋代詩人陸游在《時雨》這首詩里,描繪了當時田間的耕作景象,

時雨及芒種,四野皆插秧。

家家麥飯美,處處菱歌長。

這首作品真切地描繪了芒種期間降水豐沛的景象,農人們正忙著栽種稻秧,各家各戶都在品嘗新收的麥子做的飯食,田間地頭到處是采菱時傳來的歌聲,充滿了勞動的快樂和生活情趣。作者用樸素的語言刻畫了農民遵循時令耕作的情景,這種人與自然積極互動的方式,已經超越了單純的氣候現象記錄,而是一種對天地和諧的美好贊頌。

處暑過后,暑氣慢慢退去,天氣逐漸變冷。宋末元初的詩人仇遠在《處暑后風雨》一詩中抒發感慨:大風卷走暴雨,余熱被滌蕩干凈。由此領悟到寒熱更迭的景象,全都發生在極短的時間里。詩人在感受這種氣候轉變的同時,也在思索人生,記下自己的心得體會。

北半球的冬至日,是白晝最短而黑夜最長的時刻,從這天起白天會逐漸變長。杜甫在《小至》中寫道,天時人事每天催促著變化,冬至之后陽氣開始生發,春天即將來臨。冬至是一年當中黑夜達到極致的日子,它代表著事物發展到了最低谷,不過也暗示著溫暖的春天馬上就要來臨了。

中國古代節氣詩詞形成了獨特的時空觀念,其中蘊含著人類與宇宙節奏的關聯,古人特別重視人與自然的融洽相處。

2.順應天時的生活智慧

二十四節氣是農耕文明的關鍵依據,也深刻塑造了國人的日常作息與風俗習慣。古人依據實踐經驗,總結出"清明之際宜種瓜豆""立秋時節可采花椒,白露期間當打核桃"等諺語,以此規范依照自然時序的生活節奏。

清代黃景仁所作《賣花聲·立春》中詞句有言,歲月更迭永無止境,春風卻似常人般頑皮,此句道出了時令更替里暗藏的持久活力。

小滿是二十四節氣系列中的第八個,屬于夏季的第二個。水位高時易滿溢,月亮圓時也易虧損,所謂“小得盈滿”,才算真正圓滿。這個節氣蘊含著深刻的生活道理,體現了生命的智慧,它源自古人的處世理念,正如明代薛文炳在《閑居雜興》詩中所寫的那樣。

最愛江南小滿天,

櫻桃爛熟海魚鮮。

一聲布谷啼殘雨,

松影半簾山日懸。

這個詞語是整首詩的核心,決定了整首詩表達的情感方向。作者鐘愛的事物有兩個方面,一方面是成熟櫻桃散發出的香甜氣息,另一方面是剛捕撈的海魚帶來的絕佳口感。布谷鳥在細雨中鳴叫,很快雨停天晴,夕陽緩緩落下,松樹的影子從半開半掩的簾子縫隙中灑落,形成斑駁陸離的光影,別有一番意境。佳肴與秀色在詩篇里相互映襯,極好地呼應了小滿時節所生的豐盈感受。小暑跟隨著大暑而來,小寒緊隨大寒之后,小雪之后接續大雪,唯獨小滿之后不見大滿。這種與眾不同的節氣布局,既彰顯出小滿是自然界的時間節點,也飽含著先民的生活觀念和人生智慧——小滿便是心安,懂得滿足時常快樂,把握眼前,才能深切感受生活的圓滿與幸福。

各位可以于古詩中發現屬于個人的特定時刻——也許漫步春日小徑,遇見連綿細雨,憶起杜甫《春夜喜雨》所云“佳雨善解時令,正值春日方生”;又或于辦公時分偶然抬首,望見窗外層林盡染,憶起唐代劉言史《立秋》所載“云天收盡夏日景,樹葉開始發秋音”;亦或返鄉途中仰觀明月,吟誦杜甫《月夜憶舍弟》所引“今夜露水更白,月光卻是故鄉明”……那時分,我們能與先賢共聞四時之語,體悟光陰之變。