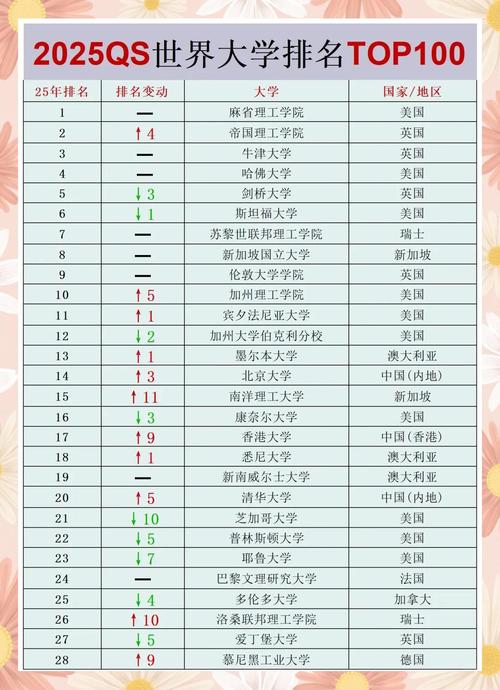

2025年QS世界大學排名發布!清北穩定,亞洲高校競爭態勢引關注

更新時間:2025-07-27 21:03:14作者:佚名

2025年,QS世界大學排名新鮮出爐貝語網校,全球高等教育領域的競爭態勢出現了新的演變。

中國大陸的清華大學(位列第15)和北京大學(排名第19)表現穩健,連續數年穩居全球高校前20行列。與此同時,新加坡國立大學(簡稱NUS)的排名顯著下降至第22位,而南洋理工大學(簡稱NTU)則未能進入前30名。這一變化反映出亞洲高校之間的競爭格局正發生著變化,值得我們密切關注。

清北穩居前列

清華大學和北京大學在排名上并未出現顯著變化,它們分別穩居第15位和第19位。這兩所高校的表現相當穩定。

近些年,清華大學加大了科研資金的投入力度,其年度科研經費已突破300億元大關。在人工智能、量子計算等前沿領域,清華大學的科研成果層出不窮。與此同時,北京大學積極推進“臨床醫學+X”交叉學科項目,以此促進醫學領域的創新與發展。

除此之外,我們致力于國際化的深入發展,與麻省理工學院、劍橋大學等世界一流學府的合作項目數量有所上升,同時,外籍學生的比例也相應提高,現已達到15%以上。

清華在工程學科領域具有顯著優勢,排名全球第六;北大在社會科學方面表現卓越,穩居世界前二十;兩校的整體實力均不容小覷。

盡管排名并未實現進一步的提升,然而在歐美高校主導的頂尖行列中,清華與北大的穩固表現已充分體現了我國高等教育整體的進步。

新加坡高校下滑

新加坡國立大學(NUS)在2024年的排名中從第八位一落千丈至第二十二位,創下近十年來最差的排名記錄;而南洋理工大學(NTU)則未能躋身前三十名。這兩大排名變動背后可能涉及諸多復雜因素。

在國際合作領域出現縮減的情況下,由新加坡國立大學與耶魯大學共同舉辦的“耶魯-國大學院”項目將于2024年結束,這一舉措導致了優質教育資源的流失,進而對學校的學術聲譽指標產生了負面影響。

此外,隨著科研產出增速的減緩,新加坡政府近期的科研預算增長幅度已經縮小到3%,這一數字低于中韓等國的水平。在《自然》指數的增長率方面,NUS僅為5%,這個比率遠不如清華大學的12%。

地區間的競爭愈發激烈,香港大學(未能躋身前三十名)和首爾國立大學(位列第三十四位)也感受到了排名上的壓力,亞洲范圍內的內部競爭呈現加劇趨勢。

新加坡教育部可能需要調整其戰略方向,通過增加對基礎研究的資金支持,恢復與頂尖高等學府的合作關系,以及完善人才引進的相關政策,以期恢復并提升其競爭力。

其他高校表現,歐美主導,澳加穩健

美國在排行榜上始終處于領先地位,其中麻省理工學院、哈佛大學和斯坦福大學分別占據了前三名,而加州大學伯克利分校(排名第6)則成為了公立大學的典范。

牛津大學(位列第三)和劍橋大學(排名第五)依舊位于高位,而帝國理工學院(第八名)的排名有所變動,這一現象折射出英國脫歐后科研資金分配的不均衡性。

澳大利亞和加拿大保持穩定并有所進步世界大學排名,多倫多大學排名上升至第21位,墨爾本大學排名升至第24位,這些提升很大程度上得益于其移民政策對國際學者的吸引力。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院(排名第17位)憑借其在量子科技領域的卓越成就以及ETH AI中心的強大實力,持續占據非英語國家高校的領先地位。

總體而言,2025年的排名中引人注目的是,科研經費的限額對高校產生重要影響,同時,美國高校的平均年度研發投入已超過一百億美元,其領先地位顯得相當穩固。

除此之外,國際合作在評價體系中的重要性不容忽視,NUS的實例顯示出,跨國合作項目的縮減會直接對排名造成負面影響。蘇黎世聯邦理工學院則專注于前沿科技領域,采取“精而少”的發展策略,力求在競爭中脫穎而出。

中國高校在增強國際聲望之際,應保持對“排名至上”的功利主義傾向的警覺,并切實加強原創研究實力的培養。新加坡必須對高等教育戰略進行重新審視世界大學排名,防止教育資源過于分散。展望未來,全球學術格局的重組將持續加快,只有深入挖掘自身特色、積極開展合作,才能在激烈的競爭中保持優勢。