重慶多部門聯合發出吃得文明倡議,專家解讀如何吃得健康禮貌?

更新時間:2025-08-13 21:03:58作者:佚名

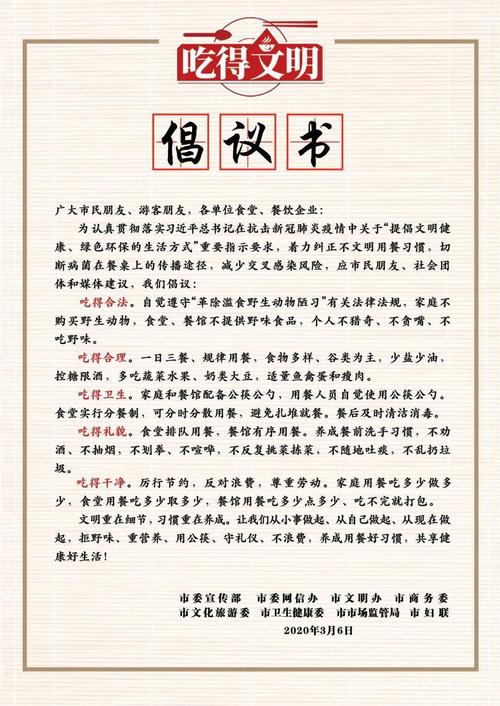

倡導民眾、各組織機構、餐飲場所,從細微處著手,從當下開始,從自身做起,摒棄野生動物,注重膳食均衡,使用公筷,遵守規范,杜絕浪費……近日,重慶市宣傳部、網信辦、文明辦等機構聯合推行“飲食文明”號召。緊接著,上游新聞的健康頻道和美食頻道美國餐桌禮儀,以及健康人報,聯合了全市首批的109家餐飲食品公司,他們迅速響應了“吃得文明”的倡議,并且一同保證會完全執行這一倡議。

發起文明用餐號召的原因是什么?怎樣才能做到依法飲食,科學膳食,健康衛生,文明有禮,整潔不亂?在家中或公共場合用餐時,應該采取哪些具體行動?讓我們聽聽權威人士的說明。

新聞背景>>

我市多部門聯合發出“吃得文明”倡議 切斷“病從口入”的途徑

根據市民朋友、社會團體和媒體意見,3月6日,重慶市委宣傳部牽頭,聯合市委網信辦、市文明辦、市商務委、市文旅委、市衛健委、市市場監管局、市婦聯等機構,共同發起“文明用餐”號召,呼吁廣大市民、社會機構、餐飲場所,從細節入手,從當下開始,從自身做起,拒絕食用野生動物,注重膳食均衡,使用公筷公勺,遵守用餐規范,避免食物浪費,培養良好飲食習慣,共同營造健康優質的生活環境。

發起號召,主張飲食有度,需要遵守法規,注重均衡,保持清潔,體現風度,做到不浪費,約束嘴巴,方能阻斷感染疾病的源頭。

飲食合規:主動遵守禁止捕食稀有動物的相關法律條文,家中不選購野生生物,公共餐飲場所不售賣野生食材,個人不追求獵奇,不放縱口腹之欲,拒絕食用野外捕獲的食物。

飲食要科學,按時吃三餐,餐餐都要有變化,以主食為主,控制鹽和油的量,少吃甜食,限制喝酒美國餐桌禮儀,多食用蔬菜水果,還有奶制品和大豆,魚、禽、蛋、瘦肉要吃適量的。

注意飲食清潔:家庭和餐館應準備公用筷子和公用湯勺,用餐者主動選用公用餐具。食堂采取分食措施,能夠分時段、分區域用餐,防止人群聚集進餐。用餐完畢后須立即進行清潔和消毒工作。

飲食要適量:堅決執行節約原則,杜絕任何形式的揮霍,珍視所有付出的辛勞。在家中用餐時,按需準備食材,不超量制作;在食堂用餐時,按需取用食物,不多取;在餐館用餐時,按需點菜,若有剩余務必打包帶走。

注重餐桌禮儀:在食堂按序取餐,在餐館安靜用飯。堅持飯前清潔雙手,避免勸人飲酒,不去吸食香煙,不進行行酒令,不大聲吵鬧,不多次翻動食物,不在地上吐痰,不隨意丟棄廢物。

專家解讀>>

怎樣才能“吃得文明”?來聽聽專家們的建議

文明用餐的倡導非常適時、周全,并且具有現實意義,但這并非空談。那么,接下來普通民眾、各類機構、餐飲場所具體怎樣將倡導轉化為實踐,切實形成文明用餐的良好風氣呢?讓我們了解權威人士的建議。

吃得合法:吃野味并不滋補 可能破壞生態危害健康

西南政法大學應用語言學和跨文化研究教授、重慶弘道國學研究院顧問、原美國蒙大拿大學孔子學院中方院長倪清泉提及,近期的新冠肺炎疫情,又把“食用野生動物”這一議題擺在了大眾視野之中。在涉及此類飲食習慣方面,國家頒布了配套的法規條例:2月24日,由十三屆全國人大常委會第十六次會議進行審議并予以批準的文件,即《全面禁止非法野生動物交易、根除食用野生動物的不良風氣、全力維護民眾生命安全與健康的決議》,該決議為“食用野生動物”的做法設定了禁令。

倪教授談到,部分人喜歡吃野生的食物,一方面是為了品嘗新鮮,另一方面是覺得這些食物含有更多的營養成分。“食用野生食物能夠強身健體”,這種說法其實是一種錯誤的認知。根據現代營養學的分析,野外生存的動物和人類馴養的動物在營養構成上沒有顯著差異;也沒有證據表明野生生物含有其他動物性食品無法替代的特殊成分。目前來看,野生食物并沒有被證實擁有獨特的營養價值,反而存在可能引發健康問題的風險。

野生動物棲息地環境錯綜復雜,這些動物身上或體內潛藏著大量病菌,衛生監督機構又難以實施有效管理,許多疾病病原體在捕捉、轉運、圈養、屠宰、冷藏、處理和食用野生生物環節中擴散蔓延,進而導致多種傳染病的暴發。也許有人會提出,只要不吃未煮熟的野生生物,只吃烤熟的,就不會產生什么問題吧?但是根據科學分析,眾多動物體內的病毒和寄生蟲通常寄居在它們的肌肉組織、血液成分以及內部器官中,常見的烹飪手段如煎炸烹煮等或許難以將它們完全消滅;此外,食用野生生物還會加速稀有動物物種的消失,損害生物種類的豐富性,并對生態系統的穩定構成威脅。

因此,倪教授強調,野生動物并非綠色食品,野味對人的身體傷害非常嚴重,不吃野味、愛護地球、敬畏自然,是我們應當遵守的原則。

吃得合理:日常就餐中注意三個“五”

怎樣在日常飲食中保證營養均衡呢?來自重慶醫科大學公共衛生與管理學院營養與食品衛生學教研室,擔任教授、碩士生導師以及注冊營養師的趙勇,向公眾分享了一些切實可行的指導方案。

需要認識到營養的關鍵作用,并遵循科學膳食的指導方針:營養是維護健康的重要保障,科學膳食注重“種類豐富、比例協調、數量適宜、無毒無害”的核心要求。

日常飲食要關注三個要點:五項要多、五項要少、五項要適量。五項要多包括豐富種類、增加粗糧、多喝水、多吃蔬菜水果、多攝入奶豆類。五項要少則涵蓋控制鹽分、減少油脂、降低糖分、限制飲酒、避免食物浪費。五項要適量則涉及適度運動、均衡吃魚、禽、蛋、瘦肉。關于怎樣控制飲食的量與質,可以參考中國膳食指南(2016年)和膳食寶塔來了解。

老年人或慢性病患者的具體膳食方案:最好向營養師等專業人士尋求指導,在科學評估基礎上制定個性化營養調整計劃。兒童要特別注意避免偏食、挑食和暴飲暴食,選擇合適的加餐食品。高齡老人、體質欠佳或體重明顯減輕者,應采取少量多次進食并增加飲水量,同時加強身體活動。高血壓患者需控制油脂和鹽分攝入,多采用蒸煮、焯水后拌食等烹飪方法處理食物。

知曉倡議轉變觀念大膽嘗試

趙教授同時指出,當前開展“飲食文明”活動非常適宜,具體來說,飲食要合乎法規,關鍵在于遵循“摒棄過量食用野生動物的壞習慣”相關法律條文;飲食要科學,核心是均衡營養;飲食要安全,重點在于保障食品衛生;飲食要得體,關鍵在于講究餐桌規矩,比如有秩序地進餐等文明舉止;飲食要節約,核心是愛惜糧食,按實際需要取用。

居民們得先了解這些倡議,明白里面包含的意義并更新想法,接著要勇于實踐。比如在家里吃飯,關鍵是要帶動家里人,特別是家庭中的主要成員,還要關注孩子這個特殊群體,可以運用“孩子帶動大人”,“孩子帶動老人”的方法。等家庭成員有了統一認識,就要準備必需的公筷公勺、分開盛放食物的器具等“硬件”,同時還要建立文明用餐的環境。

外出用餐時,需要準備個人餐具,認可并配合店家或食堂倡導的文明用餐方式。我們應當逐步推進,以自身行動為開端,從當下做起,注重細微之處,從點滴小事做起。同時,要定期審視并給予積極鼓勵,確保良好嘗試能夠持續進行,真正實現“文明用餐”的倡導目標,養成良好飲食習慣。

吃得衛生:公筷公勺、分餐制 切斷細菌病毒的傳播

倪教授談到,國人喜歡聚集取樂,這種習俗在飲食上表現為“合食”。和西方“分食”有別,中國“合食”的進餐方式是眾人圍著桌子一起用餐,不用公筷,人們多次用自己的筷子從同一碟子中夾取食物送入口中。這種傳承了數個世紀的傳統用餐方式被看作是一種禮貌行為,蘊含著人與人之間的溫情,有助于縮短彼此間的空間感,促進心與心的溝通,讓場面顯得更加溫馨和睦。

不過,這種用餐習慣也暗藏隱患。集體用餐時,每個人用個人筷子去取公共盤中的食物,傳遞過程中筷子上無疑沾有他人唾液。曾經有人做過一項實驗:組織八人同桌用餐,其中一位女士事先在嘴唇上涂抹口紅,餐后,檢測了除涂口紅女士外其他人的筷子。檢測結果證實,所有參與者的筷子上都殘留有口紅痕跡。譬如,在享用火鍋時,眾人常以筷匙從湯中夾取食材,這種方式在客觀上促成了某種欠缺潔凈的集體用餐場景。每逢同窗摯友歡聚,彼此往往興致高昂,有諸多情誼需要抒發,有無數話語想要交流,習慣于邊進食邊談天說地,卻未曾意識到,在大家熱烈討論之際,無形中加大了唾液霧滴的擴散風險。

感染疫病必須同時具備三個要素,分別是病原體、擴散渠道和易感個體,缺少任何一個都無法完成傳播。像幽門螺旋桿菌、甲肝病毒、乙肝病毒、口腔炎癥、流行性感冒、肺結核、非典型肺炎、新冠病毒等致病微生物都具備傳染性,而我們慣常的飲食習慣或許會無意中為這些微生物創造擴散條件。倪教授表示,根據相關資料,我國百分之六十的民眾攜帶幽門螺旋桿菌,這種細菌是導致胃癌的主要致病因素之一,如此高的感染率與多人共同進餐的習慣有密切關系。在這次的疫情中,由于時間正值春節,許多病毒傳播者都是通過聚餐或接觸密切的人而感染,受影響的人群通常是整個家庭、整個宗族或一群朋友。

使用單獨的餐具或者配備公用筷子和勺子是一種安全、衛生、文明且有益健康的飲食習慣,能夠防止唾液直接接觸,有效切斷病菌的傳播途徑,是預防疾病經由口部感染的有效手段,同時有助于控制攝入量,降低食物的浪費程度,沒有受到唾液沾染的食物更加方便保存和攜帶,這既是對個人健康的重視,也是對他人的一種尊重,倪教授向記者說明。

一人一盤一碗一筷一勺一杯? 讓用餐變得更衛生

認識到使用公用餐具和單獨分配食物的好處之后,那么,我們在家里吃飯和到外面吃飯的時候,怎樣實際去做呢?倪教授說,“我們發起這個建議,并不是要徹底廢除我們國家傳統的吃飯方式,而是希望大家能從像這次疫情這樣的各種事件中得到啟示,進行恰當和正確的調整。”關于怎么吃飯的問題,每家每戶都可以找到自己的做法。在此,倪教授提出了針對性的建議。

1.家庭用餐

每個家庭成員都配備專屬的食具,包括碗碟筷勺和個人水杯,這些物品在外觀或色彩上具有顯著區別,以便于識別。

個人碗碟:每個人要用自己的碗、盤、筷子和勺子來用餐,在每道菜盤、湯碗里等放置公用夾子和公用勺子,每個人都要用這些公用工具來取用和盛放食物。小孩吃飯,要引導他們盡早學會自己動手吃。對于無法進食的嬰幼兒,看護人必須通過合適手段測試食物溫度,絕對不能親嘗食物判斷,也不得協助其咀嚼,嚴禁口對口喂食,禁止共用食具。

采用單獨盛放的方式:可以直接將烹制完成的菜肴分裝到每位家庭成員的碟子或飯碗里,各自在桌旁進食,無需共同使用一副餐具。

2.外出就餐

建議隨身攜帶個人使用的筷子和勺子,將餐館提供的餐具當作公用餐具來使用。若要使用餐館的餐具,應主動提出在每個菜碟、湯碗等盛放食物的器具上放置公用筷子和勺子。同時,鼓勵采用自助餐等能夠實現分餐的用餐方式。

3.餐前衛生

餐前要正確洗手甚至洗臉,餐具嚴格消毒后使用。

吃得禮貌:遵循餐桌禮儀 參考11個建議

傳統飲食文化,我們不僅需要品嘗,還要懂得欣賞,當我們能從中感受到一份敬意,再體會到其中的道理,我們的人生就充滿了情趣。倪教授談到,中國自古以來就是注重禮儀的國家,人們喜愛參與集體用餐或宴會的歡樂場景。此外,餐桌是衡量個人品格的重要空間,飲食是中國人維系人際關系的途徑。因此,餐桌舉止十分要緊,恰當的用餐規矩,既能體現個人的素質,也能防止不良飲食習慣帶來的風險。針對這個方面,倪教授給出了十一條具體做法。

1.食堂排隊用餐,餐館有序用餐。

要等年長者安坐,方可就座;也提議等女士安坐,方可就座;等所有人就座,需等候長輩、領導、主人或主賓發出用餐信號“請用”,方可開始進食。

就座時體態要挺拔,雙腳要放在自己的座位下方,不能隨意伸直,手上不能放在旁邊椅子的椅背上。

進餐時要注意舉止得體,態度平和,聲音輕微,避免沖動,不主動勸酒,不在席間吸煙,不玩劃拳游戲,不多次更換菜肴,男性不宜解開衣領。

用餐時不可只顧自身,須體察他人,講究禮節,善待家中親人及外來訪客。

嘴里含著食物時,不可以交談;要少量地吃,沒咽下去就不要再往嘴里放東西。

7.取菜舀湯,應使用公筷公匙。

8.吃進口的東西,不能吐出來,送食物入口時,兩肘應向內靠。

9.他人在咀嚼食物時,應避免跟人說話或敬酒。

用餐期間盡量少處理牙簽問題。如果確實需要清理牙齒,應當使用牙簽,同時用手或手帕遮擋。

11.食物殘渣應放入渣盤,不要隨意扔在桌子上。

吃得干凈:堅持不浪費 避免過度消耗資源

倪教授指出,節儉乃世代相傳的良好風尚,即便當今社會豐衣足食,但消耗掉的每一粒谷物,都凝聚著農耕者的汗水,揮霍食物,將導致地球能源的巨大損耗,進而危害生態平衡,那么怎樣才能避免糧食的浪費,確保每一餐都吃得徹底呢?

1.家庭用餐

要適量購買,先安排好單次或多次用餐所需的食材,參考蔬菜、肉類等物品的新鮮程度,買足食用量即可,以免食物存放過久而腐敗變質。

家里多數人都沒胃口的食物,最好不買,或者只買一點,買回來吃的人沒有,就會造成浪費。

妥善保管食物,放置不當時會加速腐壞。因此,應將需冷藏的物品放入冰箱儲存。剩余的餐食,若條件允許,務必用保鮮膜封裝,然后置于冰箱冷藏。此外,吃剩的菜肴絕對不可留到第三天再食用。

盡快清理,每頓飯盡量保證所做的量與所吃的量相等,如果確實有剩余,飯后要把剩下的食物妥善保存,裝進袋子,然后放入冰箱冷藏或冷凍起來,切不可吃完就隨便放在外面。

2.外出就餐

適量選擇菜品,按照參與人數決定點餐數量,確保足夠食用,如果點少了可以適當增加。

盡量將外食的剩余食物打包,盡量把剩下的打包帶回家,這樣可以做到“吃得干凈”,這樣的飯菜沒有受到污染,便于保存,也適合再次食用。