#清明節#你真的了解它的來歷、淵源及意義嗎?快來看看

更新時間:2025-09-10 10:08:09作者:佚名

人們都很清楚清明節,不過清明節的起源,背景,內涵,卻很少有人能講明白。下面無憂考網就向大家介紹下清明節的起源,歡迎閱讀。

清明節的來歷一

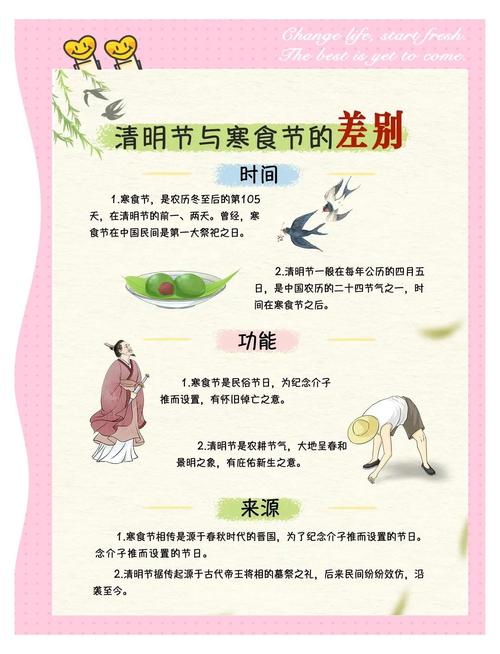

清明節是中國的傳統節日,也被稱為踏青節,按照陽歷計算,它通常落在每年的4月4日至6日這段時間,此時春光明媚,草木開始變綠,是人們外出游玩的最佳時節,古人因此形成了清明時節踏青并舉行多種體育活動的風俗,同時也是最重要的紀念活動,主要是用來祭拜祖先和清理墳墓的。

祭拜逝者稱為掃墓,是一種紀念活動。漢族及部分少數民族多在清明時節進行祭拜。清明也是中國二十四節氣之一,古人依據節氣來掌握一年四季中氣溫、降水、物候的變化,從而規劃農業生產。清明一到,氣溫上升貝語網校,雨水增多,正是春耕春種的適宜時期。因此有“清明前后,種植瓜豆”、“植樹造林,不宜遲于清明”的農諺流傳。

清明時節用以緬懷先人,核心活動是祭掃墳墓,祭掃體現著緬懷逝者、追思先祖、和睦宗族以及踐行孝道的深刻內涵,正因具備這些價值,這個節日才被華人視為關鍵時刻。

清明時節正值春季中期與末期之間,相當于從冬至算起的一百零六天之后。祭掃先人的儀式多在清明前后十天之內舉行。部分人士的祭掃活動會持續一個月之久。時至今日,人們依照傳統在清明祭奠祖先、緬懷逝去親人的風俗依然廣泛流傳。

清明節的來歷二

清明節源于一個古老故事,故事里有個男子與大臣介子推同行,他們來到一片荒蕪之地,男子十分饑餓,最終不省人事,介子推四處尋找食物,最終割下自己腿上的肉,給男子充饑,男子吃了烤肉后蘇醒過來,他感到十分疑惑,詢問肉從何而來,介子推只好解釋說是從自己大腿上取下的肉。此人張開了口,他內心深受觸動,便說道:待我將來成為一國之君,定當厚待于你。

十九年后,那人真的做了國君,他做的頭一件事就是給有功之臣行賞,賞賜名單念得差不多了,還沒念到介子推,旁邊有位臣子勸他道:“主公把你放在后面,必定會給你更好的賞賜。”可是賞賜名單念完了,依舊沒念到介子推,那人竟然把他給忘了。

有位官員提及:“君上,您怎會遺忘介子推,他可是曾舍身救駕之人!”君王聞言頓時慚愧,于眾人之中遍尋不著介子推,其后得知此人因感傷,已整理行囊隱匿于綿山深處,遂派遣禁軍前往搜查,耗費許久仍無其蹤跡,最終君王心生一計,令從北、東、西三方舉火圍攻,而自身則駐守在南邊靜候。他嘟囔著說:介子推要躲火,應該從南邊離開。然而火從清晨燒到黑夜,始終沒見介子推現身,重耳焦躁起來,便讓人把火熄滅,自己親自進去搜尋,在一棵大樹上發現了介子推。旁邊放著一首詩,表明希望重耳和百姓,不要在這天生火。重耳將這天稱作清明節,同時也是寒食節。

清明節的來歷三

我國固有的清明節大概在周朝時期發端,至今已有兩千五百余年的歲月。清明最初是一個極為關鍵的節令,每當這個時節來臨,氣溫便開始回升,這正適合進行春耕春種活動,因此有了“清明前后,適宜播種瓜豆”的說法。同時,也流傳著“植樹造林的最好時機就在清明”的農諺。

清明的日期與寒食相近,寒食是民間禁止用火、掃墓的節日,慢慢地,寒食和清明就合并了,寒食既是清明的另一個名稱,也成了清明期間的一種風俗,清明這天不生火,只吃冷的東西清明節最簡短的來歷,寒食和清明因此成為全國民眾的重大節日,每當寒食來臨,大家就不生火做飯清明節最簡短的來歷,只吃冷的食物。北方民眾習慣食用預先制備的涼點心,例如棗餅和麥糕;南方地區則普遍享用青團以及糯米糖藕。每逢清明節,人們會將柳枝編織成環狀佩戴在頭上,同時將柳枝插于宅邸前后,借此表達追思之情。