清明節手抄報資料怎么寫?這里有清明節手抄報資料大全

更新時間:2025-09-10 09:12:15作者:佚名

清明節手抄報內容該如何構思?沒想好也沒關系,太平洋電腦網那里就提供了一篇關于清明節手抄報素材的完整文章,有需要的人可以借鑒一下!

清明節,亦稱祭掃日、幽冥日、陰間節,與七月十五的鬼節、十月十五的冥日共同組成三陰之期,這些節日都跟祭拜亡靈相關聯。

清明節清明節手抄報大全,亦稱踏青節,以陽歷計算,通常落在每年4月4日至6日這段時間,恰逢春光燦爛草木復蘇之際,也是人們外出游玩,古人稱之為踏青的佳期,因此古人有清明時節踏青,并舉行多種體育競技的習俗,清明節在古代亦被稱作三月節,擁有XX多年的悠久歷史

清明時節大約在公歷四月五日,它屬于二十四節氣之一。在所有二十四節氣里,清明是唯一既是節氣又是節日的。古人將清明分為三個階段:首先是白桐花開始綻放,其次是田鼠消失不見,它們都回到了地下的洞穴,最后是雨后天空能夠出現彩虹。

二十四節氣能夠客觀體現一年當中四季氣溫、降水、物候等方面的變化情況,因此古代的勞動者依靠它來規劃農業生產活動。《淮南子·天文訓》中記載:“春分之后十五天,當北斗指向乙位時,清明風就會到來。”根據《歲時百問》的解釋:“此時萬物都在生長,環境十分潔凈明亮,所以被稱為清明。”清明一到,氣溫開始上升,降雨量也隨之增加,這為春耕春種提供了極為有利的條件。因此流傳著“清明時段適合播種瓜類和豆類作物”、“清明時節是植樹造林的最好時期”的農耕諺語,由此可以知道這個時令和農耕活動聯系緊密。

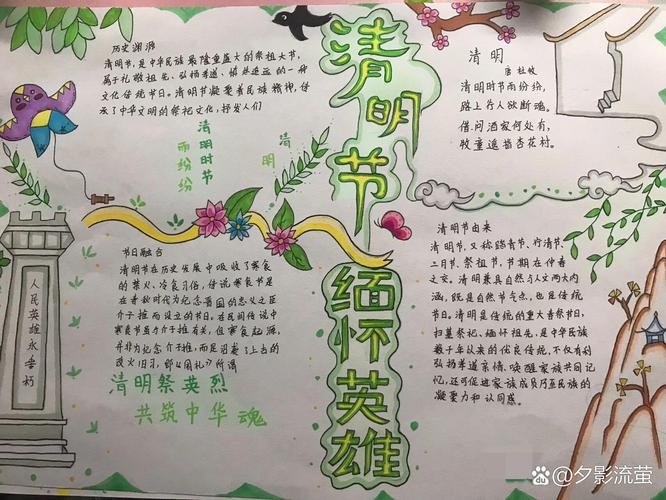

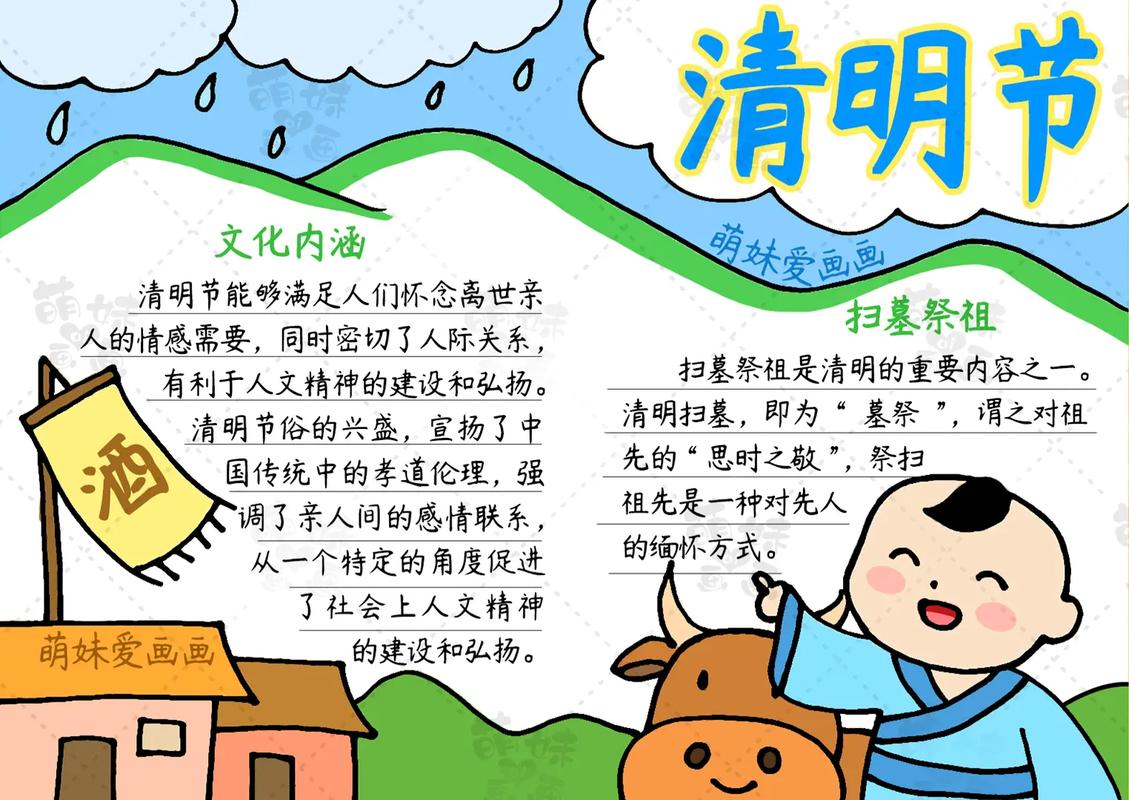

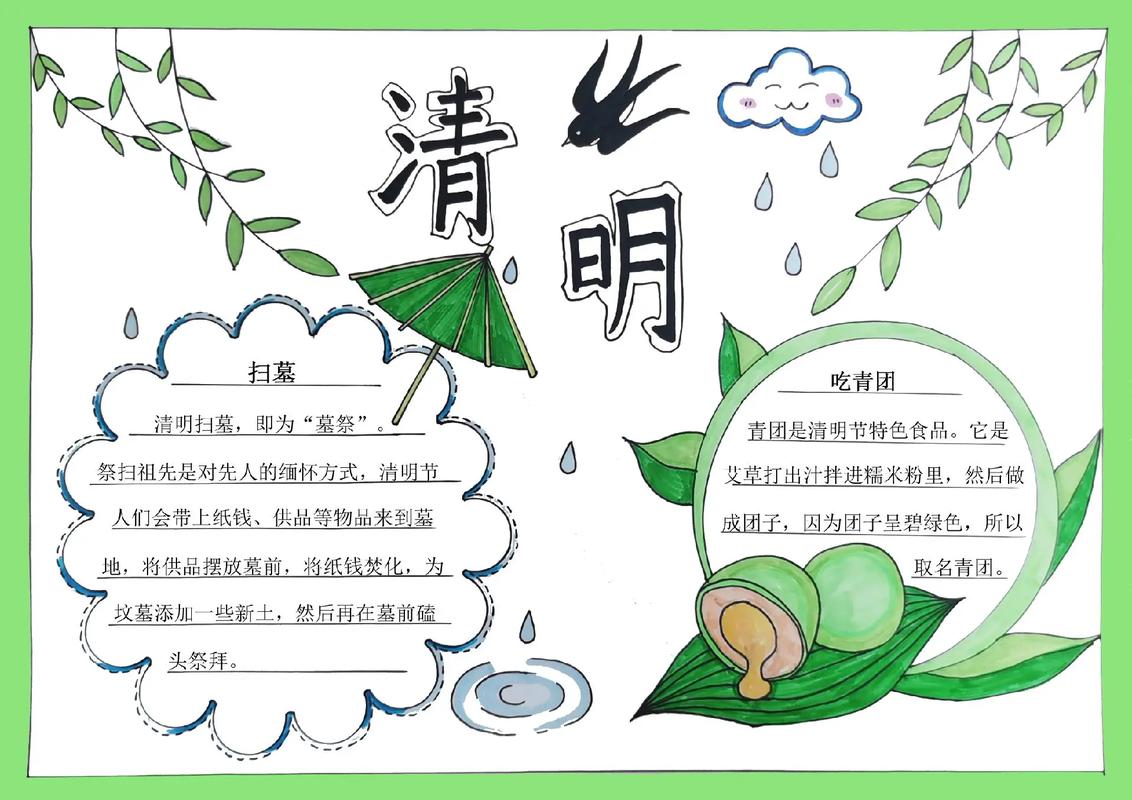

不過,清明這個節日,跟單純的節氣并不一樣。節氣是標記自然景象更替、季節更迭的參照,而節日則蘊含著特定的習俗儀式和紀念內涵。清明節屬于我國傳統節日,同時也是最核心的祭奠節日,主要是用來追思先人和清理墓地的。清理墓地也被叫做上墳,是一種緬懷逝者的儀式。漢族以及部分少數民族,通常都在清明這天進行上墳活動。依照傳統規矩,祭掃陵墓時,大家要帶著飲品點心、紙錢等物件前往墓園,把食物擺放在先人墓碑前,接著點燃紙錢清明節手抄報大全,為墳墓添上新鮮泥土,摘幾根青翠的嫩枝插在墳冢上,隨后低頭行禮緬懷,最終享用酒食返回家中。唐代詩人杜牧所作的《清明》詩篇:“清明期間細雨連綿不斷,途中趕路人好像要斷魂,請問哪里有賣酒的店家?遠處孩童指引著杏花村的方向。”描繪了清明節獨有的氛圍。現今,清明時節祭奠先人、緬懷故去親人的風俗依然廣泛流傳。清明是中華百姓重要的傳統節日,位列民間所謂“八節”(上元、清明、立夏、端午、中元、中秋、冬至和除夕)之中。這個節日通常在公歷四月五日這天,但慶祝時段頗為漫長,有前后十天或前后十天兩種計算方法,這將近二十天都包含在清明期間。

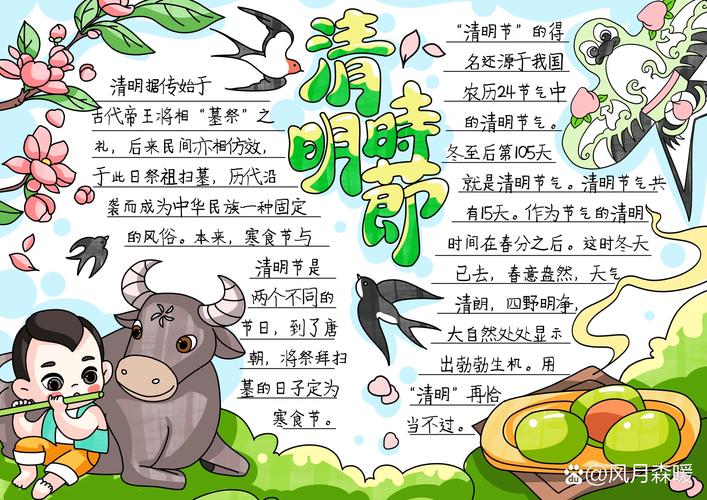

清明節的來歷,相傳源自古代帝王將相祭拜先祖的儀式,后來普通百姓也開始效仿,在這一天祭奠祖先、清理墳墓,這種習俗經過長期傳承,逐漸演變為中華民族一項傳統穩固的民間活動。

要講清明,得先從古時候一個很有名,如今已經沒了的節日——寒食節講起。

寒食節也稱作熟食節、禁煙節,或者叫冷節。這個節日的日期,是距離冬至一百零五天,與清明相差不過一兩天。這個節日的主要習俗就是禁止生火,不允許用火煮食物,只能吃事先準備好的熟食和冷食,因此得名。

寒食節據傳發端于春秋時期的晉國,目的是追思晉國國君的忠臣介子推。晉國國君重耳曾長期流亡他鄉,介子推始終侍奉左右,功勛卓著。重耳回國后即位,成為晉文公。介子推于是背著老母,隱居到綿山之中。晉文公前去搜尋,卻始終尋不到蹤跡。于是他下令焚山,企圖將介子推逼下山來。然而,介子推卻和母親緊緊抱著一棵大樹,甘愿被燒死,也不肯下山。晉文公悲痛不已,將綿山更名為介山,也就是山西介休縣內的介山,又規定介子推被焚身的那天為寒食節,從此以后,每年寒食節期間都不準生火,只能吃冷食,以此表達哀悼之情。實際上,寒食節的真正起源,與古代鉆木取火的習俗有關。古人根據季節變化,選用不同樹木鉆火,有更換季節更換火源的習俗。每當更換新火之后,都需要獲取新的火種。沒有新的火源時,就禁止大家生火,這是當時的一項重要規定。《周禮·秋官·司煊氏》中記載:“在仲春時節,用木鐸在城中宣揚禁火令。”由此可見,當時是搖動木鐸,在街面上行走,宣布禁火。那個司煊氏,就是專門負責取火的小吏。在禁火期間,人們就準備一些無需加熱的食物,用來吃,這樣慢慢形成了一種固定的習俗。后來,才與介子推的故事結合起來,演變成了寒食節,這個節日持續了一個月之久。這種做法終究損害身體,往后就要減少時長,先從七天、三天慢慢改成一天,到了唐代就合并在清明節里了。

寒食時節的傳統活動包括祭掃墓地、外出游玩、玩斗雞、蕩秋千、踢球以及拔河等。祭掃墓地的風俗非常古老。凡是有人安葬的地方,就會有祭拜儀式,后來因為和三月上巳日招魂續魄的習俗結合起來,慢慢固定在寒食這天進行。《唐書》中記載說:“開元二十年下詔,寒食日祭掃墳墓,《禮經》上沒有記載。近代以來流傳下來,逐漸形成風俗,應該允許在寒食祭掃墳墓時按照祭拜掃墓的禮儀進行。”宋莊季裕在《雞肋篇》卷上寫道:寒食節祭掃墳墓的時候,也不點燃香燭。紙錢系在墓邊的樹木上。那些遠離家鄉的人,都登上山崗遙望祭拜。把布帛撕成碎片拋向空中,這叫做撒錢。而京城四面的人們因為祭掃祖墳,于是備辦酒食,全家出動春游踏青。

《荊楚歲時記》提及寒食習俗時,記載有斗雞、刻制雞蛋以及斗雞蛋的活動,這表明南朝時期已經存在這些游戲。如今斗雞較為常見,而斗雞蛋則多見于鄉村兒童之間互相碰撞雞蛋的游戲。古代用于碰撞爭斗的雞蛋,通常是經過染色和雕刻的,制作非常精巧。這種在蛋上繪畫和雕刻的習俗,其源頭可以追溯到《管子》中關于“雕卵”的記載。這習俗顯然源于古人用蛋祈福的舊時儀式,后來演變成了寒食的特定活動,如今民間依然保留著清明吃蛋的習慣,例如前文提到的“子福”。寒食期間蕩秋千,據《藝文類聚》所載,北方山戎在寒食這天進行這項活動,但這個說法很可能是虛構的。劉向的《別錄》中記載蕩秋千是在春天,未必與寒食有關。另外還有打毯的游戲,王建的《宮詞》就描寫了寒食時宮女們踢打毽子的情景。”牽鉤與打毯等戲,也不一定在寒食舉行。

清明節氣恰逢寒食節日的第三天,后來隨著歲月流轉,寒食的諸多活動逐漸并入清明。宋代起,掃墓的風俗便固定在清明期間。踏青游玩、蕩秋千等娛樂活動也僅在清明這一天開展。清明節因此從一個普通的農時節點轉變為一個重要的公共節日,寒食節的影響力隨之減弱。不過,寒食節的一些飲食習俗經過演變得以延續,并融入了清明節的慶祝中。

更多精彩內容,請持續關注清明節專題欄目。