高考志愿填報季:選啥專業才不會被AI輕易取代?如何計算替代風險

更新時間:2025-08-26 15:07:00作者:佚名

澎湃新聞記者 陳良賢 王亞賽

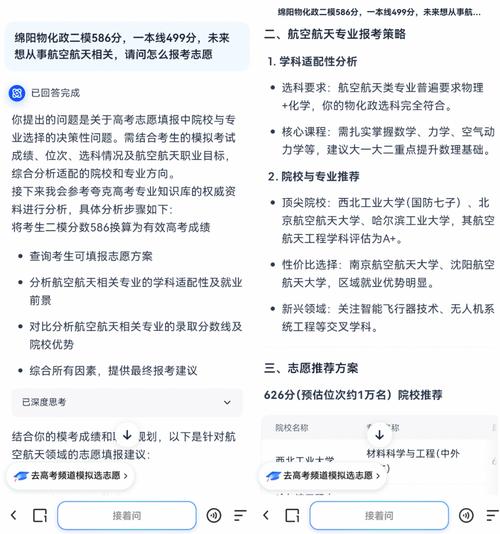

又到了每年填報大學志愿的時期。以前,選擇專業主要考慮個人愛好和未來工作機會,但現在人工智能的影響已經波及各行各業,考生和家長又面臨一個必須思考的問題:究竟應該選擇哪個專業才能不容易被人工智能替代?

美數課深入調研了六百個典型本科專業所含的知識技能,結果顯示高校最熱門的十類學科,很多都可能面臨人工智能的挑戰,英語專業如此,計算機科學與技術這類看似有利的領域也不例外,幾乎沒有學科在人工智能的影響上感到完全安心。

明白為何包括計算機科學與技術在內的工學學科,與漢語言文學學科相似,面對人工智能替代時風險評級皆為中性而非偏低,必須先闡明這一風險評級方法的推算過程。

受AI影響的,不止文科

當前各類大型人工智能模型的關鍵技能,源于它們在巨量訓練資料中習得的“推算”本領,無論是創作文字內容,還是制作影像效果,都遵循著數據積累所反映的人類智慧規律。得益于規模龐大的學習資料持續“輸入強化”,這些模型做出正確判斷的可能性正不斷提升。

因此,現階段的人工智能基本上是借助資料來運作的設備。在特定用途清晰、重復使用次數多的方面,它的能力遠遠超過人類。河北省胸科醫院放射科負責人張瑩表示,過去醫生們分析一套胸部CT片以發現肺結節,通常需要十分鐘左右,但現在借助人工智能醫療影像系統,處理三百多張圖像僅需五秒,而且準確度持續提升。

在處理涉及豐富情感交流與社會互動的情境時,人工智能往往感到吃力;當決策過程比較繁瑣的場合,它的能力也會受到限制;此外,對于缺乏充足已有標注數據的新興知識領域,人工智能也常常顯得無能為力。

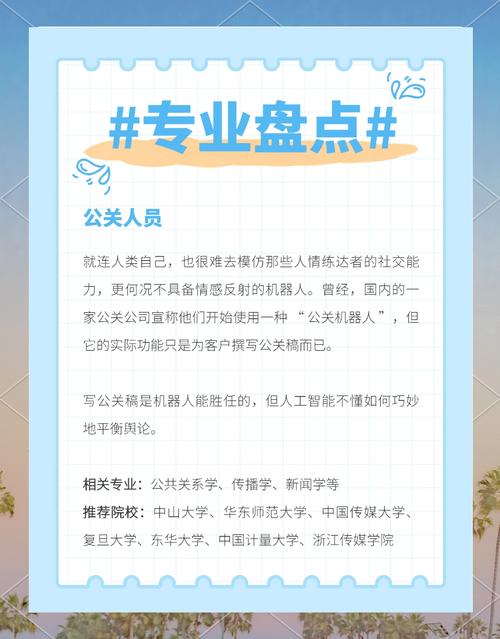

以新聞學為例,這是一個多數人都比較熟悉的學科,高校在培育學生時,通常會注重以下幾個方面,首先,要讓學生熟悉新聞采訪,其次,要掌握寫作技巧,再者,需要具備編輯能力,同時,也要學會評論,另外,還要了解攝影知識,這些內容都是教學的重點。與必須運用文字認知和記憶能力的“通曉新聞學根本原理和基礎常識”等相比,人工智能在“具備探查資料和參與社會實踐才能”這一方面,替代的威脅要小得多,畢竟機器很難和被訪問者建立深厚的情感紐帶,更不用提持續交流了

整體層面的AI替代程度并非各項技能水平的直接相加,而是依據各項技能應用的普遍程度進行加權確定的。新聞領域的AI替代程度得分為6.8,主要受到“信息采集”與“社會交往”兩大項的顯著影響,由于這兩項對于新聞從業者而言最為關鍵,相較其他三項技能更具決定性作用

所以,如果一個職業的關鍵技能標準化程度高,且大模型能夠輕易掌握,那么它被人工智能取代的可能性就很大。以翻譯為例,這項職業的核心技能要求是“掌握良好的目標語言功底,以及聽說讀寫譯的熟練運用”,人工智能替代評估得分達到8分,因此它屬于容易被人工智能替代的職業類別。

但許多人未曾料到的是,人工智能的波及范圍并非局限于翻譯、秘書學等人文社科領域,諸如信息與計算科學、應用統計學這類理工科專業,同樣會受到人工智能的波及。

為什么?因為越是標準化程度高的能力,AI替代的場景就越高。

依據紐約聯邦儲備銀行及美國勞工統計局于2025年5月披露的就業狀況通報工商管理專業大學排名,計算機工程學科與計算機科學學科,這兩門信息技術領域的學科,分別以百分之七點五和百分之六點一的失 nghi?p率,在全部美國大學本科學科失業率排名中位列第3位和第7位,其失業程度比藝術史學科高出兩倍以上。在我們考察的學科領域里,目前只有哲學、農學和歷史學這幾門學科,可以說暫時不會面臨人工智能替代的高風險。

不過必須指出的是,先前分析僅從某個角度展開,考生和家長在選擇專業時要留意另外兩個要點:

這套涵蓋多種領域的AI替代風險評估機制,僅僅從能力角度進行衡量,并未顧及社會在部分領域對人工智能的接受程度。例如醫療救治、法律審判這些領域,社會道德觀念尚未能完全適應技術進步。因此即便從技能角度評估,AI在醫療領域的替代程度已經高達5.75,但現實中的替代風險其實沒有那么嚴重。

另有一些專業領域,AI難以替代,或許因為相關標注數據不足,導致機器學習資源匱乏。例如梵語巴利語學科,評估指數為2.2,替代可能性不大,但招生名額極少,全國只有北京大學開設本科課程。由此可見,僅憑AI替代風險評估來填報志愿,同樣存在弊端。

從職業角度倒推AI的影響

評估各類職業的智能系統替代可能性,不僅要依據人才培養方向,還要關注與職業直接相關的崗位受智能系統沖擊的程度。

我們留意到,自從大模型開始應用,其部署開銷與使用代價顯著減少,公司采納人工智能的意愿持續增強。依據智聯招聘與北京大學國家發展研究院共同撰寫的《AI大模型對中國勞動力市場潛在作用分析:2024》,文字編輯或翻譯、金融或保險業務、銷售或客戶開發等崗位將來被大模型取代的可能性很大,這些崗位在求職市場上的占比已經逐步降低。

這些職業吸引較多專業人才,考生們選擇時需格外慎重,特別是工商管理、市場營銷這類在多個職業中普遍位居前列的專業。

但是,發布這些信息的機構還指出,銷售類、客戶服務類以及軟件技術開發類的工作崗位,在招聘市場上仍然位居需求排行榜前十,一方面是由于“人工智能對職位的取代需要過程”,另一方面也是因為“公司和應聘者都在主動采取措施”。

這也啟示我們,人工智能并非全然是“替代”人類,它反而能夠“增強”人類。

考生選定專業之后,要持續關注職業領域的動向,懂得把人工智能等新興科技同自身所學結合起來,原因是技術進步使得原先認為的文理農工的區分越來越不明顯。

學科在融合,

我們的能力也需要多元

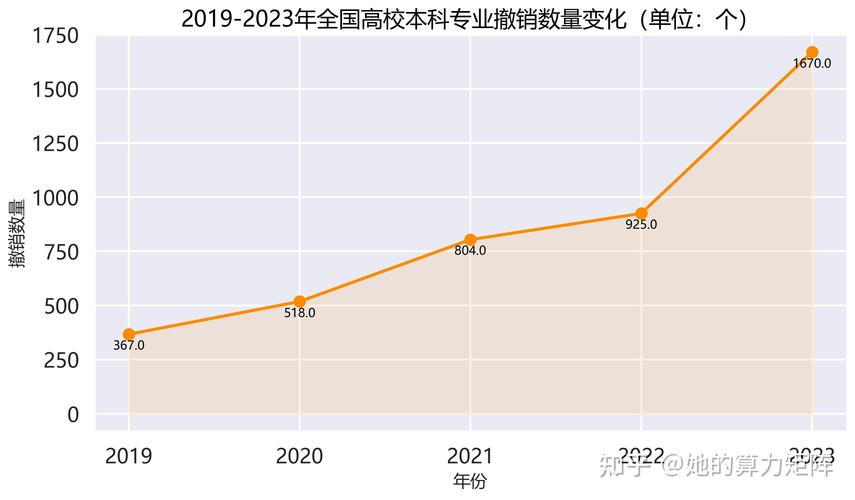

許多人或許已經留意到,為了應對人工智能等新興科技所產生的變革,眾多大學的人文社會科學學科正在打破原有范疇,尋求與自然科學、工程技術等學科進行更緊密的結合。

今年三月,復旦文科專業招生縮招的消息曾廣泛流傳,后證實為不實解讀。2025年該校本科招生計劃顯示,人文社科類學生名額仍占整體比例的三成。不過,這部分名額里包含三分之一是文理醫工學科交叉培養的雙學位項目。校長金力表示,此舉旨在通過學科融合,促進新領域發展,包括文理結合、文工互動以及文醫貫通等模式,以期催生新的學術增長點。

文科領域也在探索交叉,教育部門于二零一九年就已倡導建立新型工學、新型醫學、新型農學及新型文科,旨在促進文理學科間的密切結合,消除專業間的隔閡。

這些年交叉學科持續涌現,教育部最近公布了自主設置的交叉學科目錄,到2024年6月為止,全國有239所大學提供了723個交叉學科,并且設立了878個交叉學科學位授予權。比如清華大學的數字媒體藝術專業,就屬于交叉學科,它關聯的學科門類有新聞傳播學、計算機科學與技術以及設計學。

我們針對交叉學科領域里的一級學科進行成對組合,選取文理工三個范疇內,出現次數超過十次的交叉類型作為范例,由此可以得知,涉及文學與科學的交叉學科種類相當多。

交叉學科的市場需求在哪里?

農學領域有個事例,北京市農林科學院信息技術研究中心的吳華瑞研究員經過考察得知留學之路,國內蔬菜無人農場里全自動移栽設備存在漏栽現象嚴重,必須依靠人工進行補栽,至于日本那邊同類裝置,由于存在技術壁壘無法購入。要改變這種困境,關鍵是要處理無人農場方面專業人才不足的情況。吳華瑞表示,未來無人農場領域的人才培養要重視不同學科的相互結合,需要培養出既掌握人工智能、機器人技術,又了解農業生產特點的人才,這樣的復合型人才非常關鍵。

毫無疑問,對于即將進入大學本科階段的學生來說,僅專注于一個學科是遠遠不夠的,這一點是明確的。北京大學教育學院的研究人員盧曉東,在最近接受《看天下》這本雜志的采訪時,表達了這樣的觀點。

但考生在挑選這些新式學科時,也要關注學校的教育計劃,或者詢問已就讀該專業的學長學姐的看法,以免遇到所謂的“偽融合”學科。北京航空航天大學人文社會科學學院的馬永紅及其團隊于2024年向《中國科學報》闡述過觀點,指出部分高校存在盲目推動學科融合的現象,這種做法或是為了順應潮流而強行結合,又或是為了獲取項目支持而進行拼湊式的合作。

跨學科教育的完善尚需時日來驗證,不過毋庸置疑的是,人工智能在各個領域的不斷拓展,使得選擇一門學科、掌握一項技藝、依靠單一職業維持生計的時期已經告一段落,提升持續學習的能力,變成每個人都無法回避的課題。

要著重培養那些人工智能目前無法替代你的能力,比如構建個人的思維體系,雖然AI可以給出參考意見,但最終的選擇權掌握在你手中;還要提升與人交流合作的本領,人際互動并非單純的文字往來,其中包含著人的情感和情緒,不能只根據可能性來回應;同時注重身體健康,避免成為身體脆弱的年輕人。

需要強調的是,不必對人工智能的進步感到過分擔憂工商管理專業大學排名,畢竟新興技術在淘汰部分傳統崗位的同時,也在催生新的就業機會,正如宇樹科技的開創者王興興針對高考學子選擇專業給出的忠告結束語所言:不同時期的年輕人面臨著各自的機遇。