高校互逛興起,大學生課余新社交方式探索京城大學版圖

更新時間:2025-08-25 17:05:25作者:佚名

北京航空航天大學

北京外國語大學世界語言博物館

中國地質(zhì)大學

國際關(guān)系學院

北京大學

蘭蘭在北京語言大學校園文化節(jié)上與該校留學生合影

有人提議彼此走訪對方大學嗎?尋找可以一同參觀高等學府的伙伴!現(xiàn)在,一種“大學間互相探訪的潮流”正流行起來。

很多大學生轉(zhuǎn)變身份,成為校園探訪的記錄者,他們借助圖畫、短片等媒介,展示其他大學的校園風光、風味小吃、生活條件以及學術(shù)氣息。

從網(wǎng)絡平臺發(fā)起,最終到現(xiàn)實中的同行,這種跨校交流活動已經(jīng)成為學生們課余時光里一種嶄新的互動形式,同時也反映了人們對于思想碰撞、個人發(fā)展和集體歸屬感的新期待。

探索新的校園

他們用腳步丈量京城大學版圖

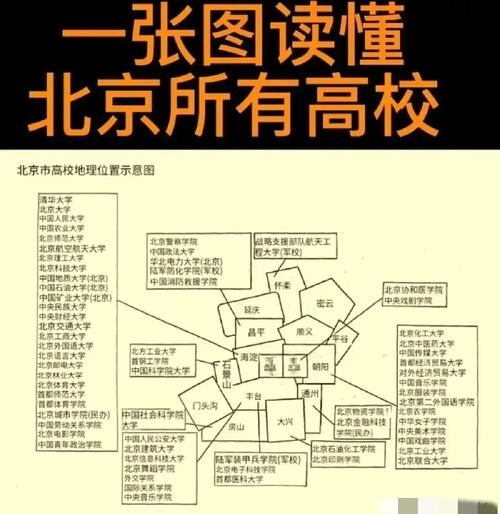

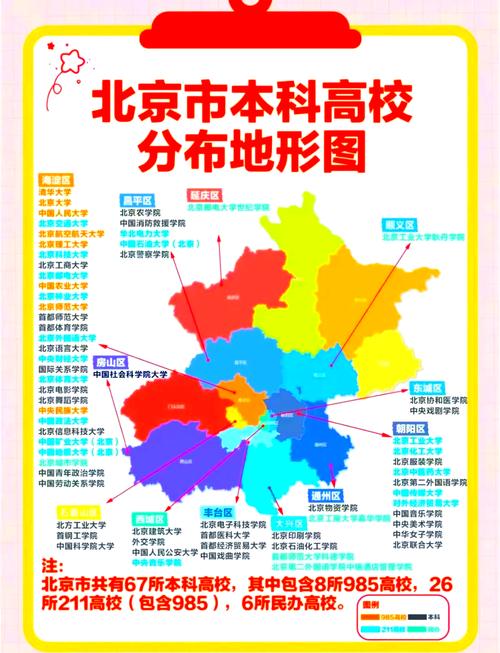

通過互聯(lián)網(wǎng)檢索“北京大學之間串門”“北京市大學校園探訪”,能夠找到大量各式各樣、數(shù)量龐大的信息鏈接。在社交平臺上,涉及該主題的瀏覽次數(shù)已經(jīng)超過三百萬次,相關(guān)的個人記錄也達到了三萬條以上。中國政法大學的學生,還有北京服裝學院的師生,以及中國礦業(yè)大學的青年們,他們自己動手成為了“校園游逛專家”留學之路,他們走遍了北京大學、清華大學,也去了中國人民大學、北京航空航天大學,更探訪了礦大、北林,他們到過的每一所大學,都連成了他們自己的“足跡地圖”。

這些頻繁出入不同校園的人群,在每所地方停留時都會細致地記錄所見所感:包括行程設計、特色餐飲,還有文化產(chǎn)品選購、校園準入流程,以及紀念品獲取與實用建議,資料全面且形式多樣。他們不僅會在標題里標明游覽順序,還會仔細給出評分,抒發(fā)個人體會,為后續(xù)前往者提供借鑒。

有些人特別喜歡大學里的博物館,陶醉于各個校園所特有的文化韻味之中;另一些人則鐘情于體育活動,熱衷于在各個學校的運動場盡情奔跑;還有些人自詡為美食家,決心要吃遍北京所有的高等學府。

大學生們根據(jù)親身實踐總結(jié)的同行經(jīng)驗,慢慢顯示出比網(wǎng)上查資料更可靠的價值。在相關(guān)討論中,眾多學子踴躍參與交流:有人發(fā)表評論咨詢,為即將進行的同行活動做功課;有人得知母校被推薦而心生驕傲;還有同學互相夸贊、開玩笑,場面活躍。

隨著參與人數(shù)持續(xù)增長,這項最初以線下形式開展的“高校互訪”項目,慢慢在網(wǎng)絡平臺獲得了相應的發(fā)展空間。

陌生人變朋友

互逛成當代大學生社交新方式

近年來“高校交流”風氣漸盛,這項最初僅限于校園參觀的活動,正慢慢改變?nèi)藗兊慕挥蚜晳T。部分學子主動創(chuàng)建“高校聯(lián)誼團體”,把互相走訪、集體用餐、共讀書籍、玩劇本殺等豐富內(nèi)容融合在一起,使人們能夠集中地認識新伙伴、策劃集體行動。在社交網(wǎng)絡里,尋覓“校園同行伙伴”是許多人加入這項活動的首要途徑。

北京高校數(shù)量龐大,我計劃逐一探訪,同時借此機會結(jié)識各個學校的同齡人。北京服裝學院研一學生蘭蘭向北京青年報記者透露,自去年假期開始,她先后去了北京交通大學、北京中醫(yī)藥大學和對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,并且逐漸養(yǎng)成了“請本校學生做向?qū)А钡牧晳T。

獨自游歷時容易忽略諸多細微之處,不過本校學生會事先安排了游覽順序,并且會透露許多外人不得而知的校園往事。蘭蘭回想起在北航的體驗,當時陪同的同學特意帶她去一個秘密拍照地點——一個彌漫著桃子氣息的校園洗手間。“如此隱秘的景致,若是我獨自探索,斷然無法察覺。”蘭蘭補充道。每參觀一所學校,她都會記錄下來并發(fā)帖分享經(jīng)驗。

蘭蘭性格開朗,喜歡與人交往,因此在校園里結(jié)識了許多朋友。每次集體活動后北京語言大學留學,她都會和一起行動的伙伴們保持溝通,分享各自學校的最新消息。她覺得這樣就像擁有了許多其他學校的同學。

中國政法大學研一學生子豪,在校園游覽時,比較愿意找認識的老同學做引導者,因為這樣可以更好地了解校園環(huán)境。他自己也能獨自逛校園,但是面對許多建筑和文化背景,他常常感到困惑。有同學進行講解,能夠告訴他各個地方的由來,哪些地方適合拍照留念,以及哪些食堂的飯菜值得品嘗,這樣就可以避免走錯地方。子豪覺得,和朋友一起逛校園,也是他重溫舊情、交流學習心得的好機會。

馬明也是中國政法大學的學生,他傾向于單獨去學校參觀,不過,他出發(fā)前會借助社交網(wǎng)站或聽同學介紹來掌握目標高校的情況,規(guī)劃好行程就一個人出發(fā)。雖然“獨自漫步”是為了尋求寧靜,不過他說明,無論是通過留言板互動,抑或是在校門邊等候入學之際,總會碰到一些同樣打算閑逛的同齡伙伴,和他們探討秘籍、分享路徑,有時還能無意間增加自己的社交圈子。

大學生們通過尋找“伙伴”一同出游,或是在獨自旅行時偶然結(jié)識同伴,越來越多的人在“高校間游走”時建立了新的社交關(guān)系,這種方式將個人愛好發(fā)掘與人際交往結(jié)合起來,正逐漸演變?yōu)楫敶鷮W子特有的青春社交方式。

從打卡拍照到沉浸式

高校資源激發(fā)深度互逛熱情

現(xiàn)在的校園走訪,已不同于早先只為拍照留念的淺嘗輒止,而是向著更有參與感與底蘊的方向發(fā)展。現(xiàn)在許多學子不再滿足于匆匆一瞥,而是積極將校園內(nèi)的各項活動、學術(shù)支持、文化場所都加入游覽計劃,進行一次全方位的校園深度體驗。

馬明是個典型的“深度型互逛者”。去年,他沒能弄到北京語言大學校園文化節(jié)的入場券,今年當他看到同學分享門票情況時,立刻行動去搶,最后成功獲得了參加的機會。

北語的校園文化節(jié)上,展現(xiàn)出多元文化的鮮明特色。學生參與游行活動,體驗不同語言,參與印章收集,與各展臺進行互動交流,每個攤位都獨具特色。我沉浸其中兩個多小時,仍然覺得收獲滿滿,沒有感到疲倦。他說。

他會在節(jié)慶之外,通過互相走訪來豐富經(jīng)歷。由于本校沒有正規(guī)的運動場地,他經(jīng)常去其他學校參加夜間跑步項目。比如在北大,操場夜跑時會播放精選音樂,參與者跟著旋律跑步、歌唱,氣氛十分熱烈。在他看來,這類活動是認識其他學校生活形態(tài)的一個關(guān)鍵途徑。

他也很在意學校里的教學活動,包括各種課程,還有學術(shù)講座,以及博物館里的展覽。每次去學校考察,馬明都會提前規(guī)劃好行程,希望能去上一堂公開課,或者組織一次有專門主題的參觀。他覺得中央民族大學的民族博物館、北航的航天館、中國地質(zhì)大學的地質(zhì)展品,都給他留下了很深的印象。

他游覽地質(zhì)學院期間,在一件按實際比例復制的恐龍遺骸陳列前,停留了將近一個小時的時間,這件展品不僅具有科學普及的作用,也反映了這所院校深厚的文化積淀,在他眼中,現(xiàn)在大學里的博物館不再是鮮為人知的所在,而是開啟校園文化的一扇重要窗口

馬明除了參觀固定展覽,也很重視在校園里實際參與教學活動,包括課程和學術(shù)報告。他回想起,在中國科學院大學時,偶然目睹了一堂公開課,雖然只是匆匆看了片刻,卻深深被授課老師的風格所吸引。事后得知那位老師是位知名學者,雖然許多知識沒能完全理解,但那種求知的嚴謹態(tài)度非常令人感動。即便只是旁觀一小會兒北京語言大學留學,也獲得了很大的激勵。

粉絲制作吃喝清單

校園美食不可辜負

對于“互逛族”而言,全身心投入的校園生活,并不僅僅局限于聽課和參觀展品,享用美食也同等重要。學校食堂,是這些人認識大學特色的關(guān)鍵場所。與匆匆忙忙的校園觀光相比,許多學子更愿意選擇吃頓飯,以此體會學校的整體氛圍和日常節(jié)奏。

子豪就讀于中國政法大學,他屬于熱衷品嘗美食的那類人。他近期走訪了北京市內(nèi)十多所高等學府的餐飲場所,并且通過社交網(wǎng)絡持續(xù)發(fā)布自己的“大學餐飲體驗記錄”。這份記錄被許多關(guān)注者視作尋覓美味佳肴的參考指南。

動身前往某所大學之前,我會事先搜集相關(guān)信息,特別會留意食堂里是否有拿手好菜。在他看來,一餐正宗的校園餐食,不單單是一種味覺享受,也是感知這所大學日常氛圍的一種途徑。北京林業(yè)大學的椰子雞、中國農(nóng)業(yè)大學的豬排飯、中國人民大學的小炒黃牛肉等等,他都如話家常般清楚。有些高校的菜肴實在太出色,他甚至會特意再去品嘗一次。

今年清明節(jié),他特意在人大排了40分鐘隊,目的是買一份青團,他打算帶回寢室,和朋友們一起享用,他認為這樣比單純參觀展覽更有節(jié)日氛圍,吃一頓飯,逛一逛文創(chuàng)店,買回一些紀念品,對那些喜歡互相探訪的年輕人來說,這不僅僅是一次校園的探訪之旅,更是一次全身心投入的高校生活感受。

很多人除了要求飲食滿意外,還盼望能帶走些紀念品。文化產(chǎn)品和小件物品,成了大學深度探訪時另一種附加的回味。蘭蘭喜歡購買草稿紙和信紙,子豪則更中意帽子、帆布袋這類能用的文創(chuàng)產(chǎn)品,馬明熱衷于搜集校徽和特別設計的信封,逛得次數(shù)多了,他對高校文創(chuàng)的種類已經(jīng)非常熟悉,他建議各大學能依據(jù)自身特點,開發(fā)出更有特色、更吸引人拿走的紀念品。他說。

·逛校指南·

如何進入校園提前做好功課

如今,很多大學生把去其他學校逛逛當作一種常見的社交活動,這種做法也成了他們出行的一部分,而各個大學接待訪客的規(guī)定,就成為了決定這種體驗好壞的重要環(huán)節(jié)。

北京各高校的入學程序區(qū)別顯著,部分校方僅憑身份證登記,部分則要求提前預約,更有甚者會限定招生名額。北京服裝學院的蘭蘭向北京青年報表示,她在每篇介紹校園的帖子中,都會特別說明該校的入學流程。她說,經(jīng)常收到讀者詢問相關(guān)事宜,因此她選擇將信息直接公布在文章里,以便讀者查閱。

政策差異很大,經(jīng)常調(diào)整,這對很多學生來說,是參與高校間交流時遇到的首要困難。

偶爾需要借助前同窗之力安排入學事宜,馬明會請他們代為聯(lián)系。他表明,其實通過校門是整個探望過程里較為繁瑣的一環(huán)。工作日管控更緊,他以為可以明白,學校確實要保障正常的教學活動。根據(jù)他的了解,中國政法大學只在入口處進行身份核實便可通行,至于學院路的其他學校,像北京語言大學、北京郵電大學,周末用身份證件就能進入。

但是,部分高等學府的入學規(guī)定時常調(diào)整,導致學生外出時面臨更多變數(shù)。例如,我考察的一所大學,原先只需刷身份證即可進入,后來突然規(guī)定必須聯(lián)系校內(nèi)同窗預約。這種現(xiàn)象促使馬明逐漸形成了出行前“先咨詢他人”的慣例,他認為通過本校學子核實一遍更為可靠。

北青報消息得知,當前多數(shù)大學都是借助網(wǎng)絡預約平臺讓校外人士進入校園,通常需要事先填報個人資料,選定具體時刻,等批準了才能進去。像清華、北大這樣的學校,它們的預約平臺常常在放號后沒多長時間就人滿了,搶熱門時間點非常困難。

另外,部分大學允許憑身份證件直接進入校園,例如北京語言大學和北京郵電大學在周末及節(jié)假日期間管理較為松散;而另一些學校則要求師生進行登記,并憑借“邀請函”才能入校。對于喜歡到其他高校參觀的學生來說,掌握這些規(guī)定,并總結(jié)出一套高校的通行方法,幾乎成了每次出行的必要準備。

學校大門的開放情況存在差異,但值得注意的現(xiàn)象是,部分大學之間合作日益密切,這為學校間的相互訪問創(chuàng)造了更多條件。比如中國政法大學和北京理工大學,它們已經(jīng)實行了跨校選課的制度,選課的學生能夠拿到對方學校的出入證,可以進入校園、使用食堂、借閱圖書等。

這種做法促進了大學間教學資料的應用交流,同時使師生間的互訪活動,在更廣闊的層面上,激發(fā)了年輕人對學問、文明及校園氛圍的求知心與向往。

(文中受訪者均為化名)