拉籌伯大學 985洋大學為何大批量清退?中外合辦轉型釋放啥信號?

更新時間:2025-08-17 15:05:05作者:佚名

中國新聞周刊報道,當國內頂尖學府的儒雅風范,融入海外高等教育的國際氣息,這種兼具兩者特質的機構,容易引發人們諸多聯想。

不過,近些年中外合作的教育機構與項目被大量取消,并且不少是清華、北大等頂尖的985大學參與其中。

一知半解的旁觀者,近來紛紛討論:兼具國內外經歷,為何會失敗呢?擁有跨國學歷,難道不再受青睞了嗎?當初報考時備受追捧,現在是否還需顧及這個因素?

中外合作辦學有進有出,有理可循。

二零一六年,中共中央辦公廳同國務院辦公廳一同頒布了《關于做好新時期教育對外開放工作的若干意見》文件,其中明確表示,中外合作辦學需要增強脫離程序。

權威人士強調,這象征著中外合作院校的發展進入了新的階段,其核心是從數量擴張轉向質量提升。此外,這一變化也為項目退出程序的完善創造了有利條件。

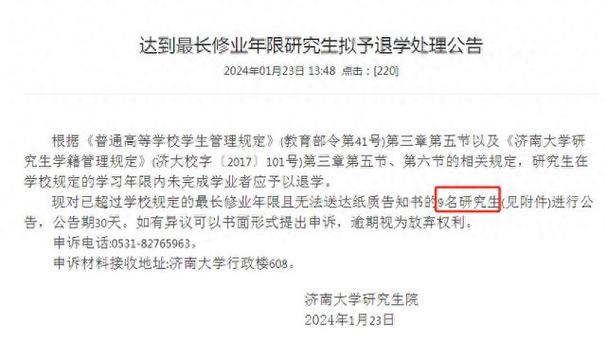

在轉折之前,中外合作院校的淘汰工作尚處萌芽階段,2010年至今已實施六回針對本科以上中外合作院校及項目的考核,淘汰了二十二家考核未達標的院校與項目。

轉折點出現之后,國內與國外聯合開設的學校及課程被強制取消的力度顯著增強。二零一八年,教育主管機構發布文件拉籌伯大學,準許二百三十四家合辦院校和項目停止運作。根據現有公開資料,這個數字已經增長到二百八十六個。

這份清退名單里,不僅有普通的一般院校,一些重點大學也在其中。以北京為例,根據中國新聞周刊的數據,一共撤銷了35個辦學單位和項目,其中重點大學有15個,頂尖大學有12個,兩者合計接近總數的三分之二。

985高校中外合作辦學機構和項目清退名單中,北大、清華、人大、北航、北理等頂尖985高校均有涉及,例如北京大學同澳大利亞拉籌伯大學聯手開展的衛生事業管理碩士學位培養計劃,還有清華大學與澳大利亞悉尼科技大學聯合推行的體育管理碩士學位教育安排。

重慶市僅有的一所985大學,清退了四家中外合作辦學單位及項目,其中重慶大學就承擔了其中三家,例如該校與美國密西根大學迪爾本分校聯手開展的汽車系統工程碩士合作計劃。

在各省之中,黑龍江省的清退規模最為突出,終止了121項中外合作教育項目,這一數字超過了總數的一半。黑龍江省各高校中,哈爾濱師范大學清退的項目數量最多,達到了18項。

同濟大學教育評估研究中心負責人樊秀娣對中國新聞周刊表明,教育部門發布已決定不再舉辦的中外合作院校及合作項目清單,這體現了規范運作及對各方權益的高度尊重。倘若不這樣做,那些已停止運營的機構與項目的“空殼”會被“挪用”或“亂用”,給國家、大學和學子帶來嚴重的損害。

審批

與外國合辦的學校及課程被淘汰的份額可觀,并且近年來批準的這類項目也相當多。

項目批準數量每半年公布一次,2019年第一個半年度,教育部核準了三十個及以上層次的國內外合作教育項目,2019年第二個半年度,教育部再度核準了四十四個。

2020年上半年,教育部核準了三十二個本科層次以上的中外合作院校項目,2020年下半年,教育部又核準了五十一所。2020年四月二十七日,湖北大學曼城合作學院、安徽大學紐約石溪合作院校、華南農業大學廣州都柏林國際生命科技學院,于同日公布。

二零二零年,重慶市教育委員會拒絕了整合重慶郵電學院、重慶交通大學、重慶醫科大學、重慶師范大學以及西南政法大學五所院校以沖擊“雙一流”建設目標的動議。但是,關于“全面學習深圳北理莫斯科大學的運營方式,促使中外合作高校在重慶設立”的建議,最終獲得了重慶市委的應答,并已交由相關機構進行探討。

重慶作為直轄市,2020年GDP全國排名第五,但此前僅有一所中外合作辦學機構,即西南大學西塔學院。這種高等教育資源與城市經濟實力不匹配的狀況,引起網友建議引入國外優質高等教育資源,期望通過外部競爭壓力促進本地高校水平提升。

樊秀娣強調,增設國際聯合教育項目,除了滿足學生入學要求外,引入國外先進的教學材料是關鍵目的,這涉及到聘請外籍教師、使用國外教材、借鑒多種教育方式等。學校期望通過國際聯合教育,增強自身的教育水平和社會影響力。

早在2017年1月,教育部、財政部、國家發展改革委頒布的《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)》里,就將國際交流合作視作與高校固有的人才培育、科研探索、社會貢獻“三項任務”同等重要的地位。

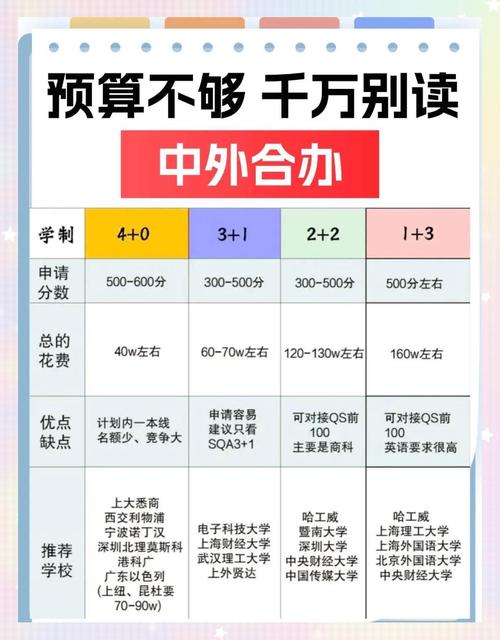

這種教育模式也稱作本土接受海外教育。無需遠赴國外,節省了每年數十萬的巨大花費,同時可以利用海外大學的學習條件。

去年,海外肆虐的病毒,致使出國深造受阻嚴重,眾多中外合作院校與項目因而擔當起關鍵角色。

二零二零年九月十六日,教育主管機構作出選擇,讓部分合資教育單位與項目暫時增加招生名額。參與此次招生的,大約有九十家中外合資教育單位以及內地同港澳臺地區合資教育項目,它們分布在十九個省市區,包括北京、浙江、廣東等地。

常態

急于求成往往適得其反,部分課程若教學水平欠佳,學員自然會感到失望,時間久了學校運營將面臨困境。

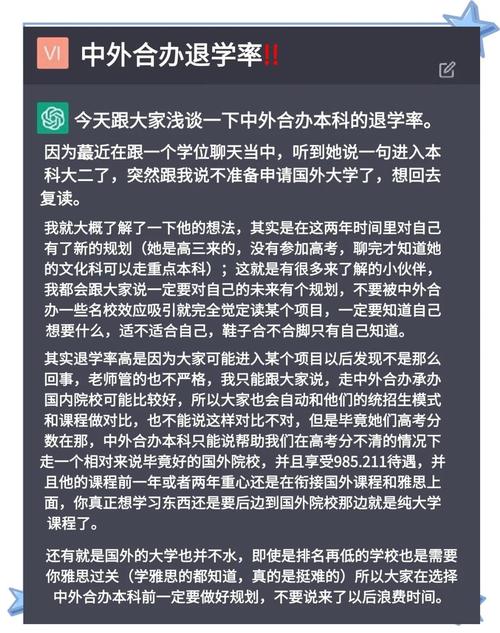

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示,當前中外合作辦學實際中,部分項目存在“為國際化而國際化”現象,在引入境外教育資源開展合作時,未能審慎研究如何利用雙方長處,構建穩定運行體系,打造獨特性與高品質。

有些中外合作項目,著眼于獲取辦學收益,而不是致力于推動教育革新、提升教育水準。這類項目,伴隨我國高等教育邁入普及化階段,將失去發展空間。

接下來,一方面,中外合資的教育機構與項目數量激增,另一方面,眾多機構與項目遭遇淘汰,新舊更迭的景象就此呈現。

或許無需特別關注。樊秀娣認為,從前眾多大學短時間內開設數個乃至十幾個中外合作教育項目的情況來看,全國眾多高校這些年終止數百個項目實屬正常;國內一些頂尖的985、211大學當初也推行了多個此類項目,如今需要裁撤部分也屬常見。

合作辦學項目終止緣由不盡相同,或因國內高校認為國外伙伴院校資質不高留學之路,或因國外院校另尋國內其他院校搭檔,亦或部分合作項目依賴國外教育部資金支持,受國際經濟下行影響,該部門無力繼續撥款,此外,高校通過合作學得不少先進做法,也會基于整體發展藍圖對中外合作計劃進行優化。

樊秀娣覺得,依照現實狀況,數量會有增有減,這代表中外合作辦學項目能夠良好運行。

當前,在“十四五”階段,國家提倡并幫助世界頂尖大學到中國合作開設教育項目,以便在培育人才、推動科研等層面,與海外優秀大學建立更緊密的合作關系。

今后的中外合作辦學將走向何方?樊秀娣明確表示,中國的高等教育中外合作辦學正從數量增長轉向質量提升,這是不可逆轉的走向。

從學術角度分析,同濟大學最近增設的兩項國際聯合教育項目,其中一項旨在適應上海成為設計中心的趨勢拉籌伯大學,另一項則是為了強化國家知識產權體系的學術研究。這類國際聯合教育項目,不僅需要滿足學校自身進步的要求,還必須致力于服務國家及地方發展的目標。

在人才培育方面,借助國際聯合項目把外國優秀學者請到國內從事教學和學術活動,鑒于當前學生群體以本土為主,未來還須增加海外學生的招生規模。