2026 QS世界大學排名發布,全球教育版圖變革悄然展開

更新時間:2025-08-10 10:05:00作者:佚名

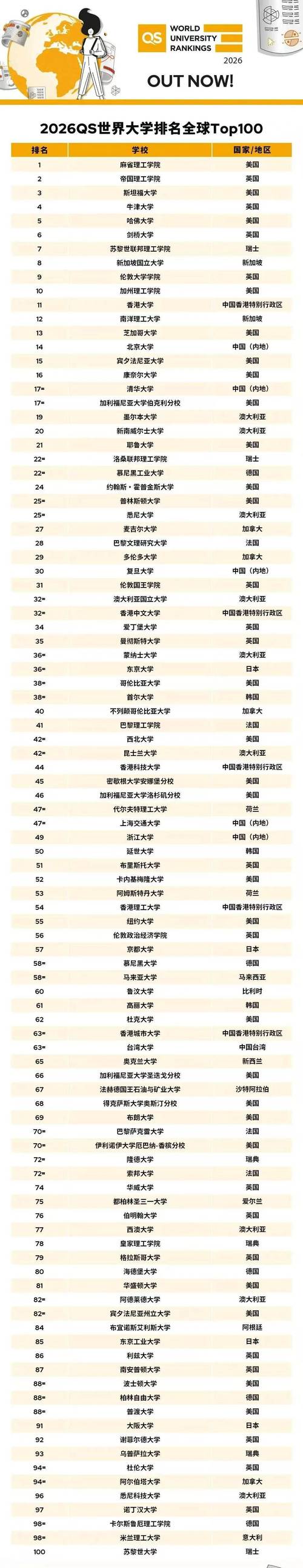

QS世界大學排名揭曉,麻省理工學院的名字已連續14年位居榜首,標志著自2004年起舉辦的這場全球高等教育領域的競賽,正呈現出空前的競爭激烈程度。QS組織正式公布了2026年的排名結果,在全球106個國家和地區超過1500所高校的名單中,中國內地的高校以45%的排名提升速度不斷描繪著其崛起的篇章,同時,全球教育格局的深刻變革也在一系列數據的背后逐漸顯現。

全球 TOP 陣營洗牌:老牌強校固守與新興力量突圍

麻省理工學院的連續十四次奪冠背后,帝國理工學院(排名第二)和斯坦福大學(排名第三)緊隨其后,而傳統的歐美高校依然牢牢占據著TOP10榜單中的大部分席位。區域勢力重組的跡象已經顯現——新加坡國立大學(排名第八)和南洋理工大學(排名第十二)因國際參與度指標的顯著提升,在亞洲高等教育領域樹立了新的標桿;德國高校在排名上首次實現了上升數量超過下降的情況,意大利的米蘭理工大學以第98名的成績打破了G7國家中唯一沒有百強高校的歷史,歐洲的高等教育正在努力從地域均衡性中尋求新的突破點。

亞洲各國在高等教育領域的共同努力格外引人注目。在韓國,共有43所高校躋身榜單,其中16所的排名有所上升;香港大學更是實現了飛躍,躋身全球第11位。在那些擁有5所以上高校上榜的地區中,香港的高等教育體系進步速度高居全球第二。這種區域性的崛起并非偶然現象,而是科研資金的增加、國際間的合作以及人才戰略的協同效應共同作用的結果。

中國內地高校:從 “規模突破” 到 “質量深耕”

32所高校的排名有所提升,其中18所高校的排名漲幅超過了10位——這并非中國內地高等教育進步的唯一亮點,實際上,它體現了一種從頂尖學府到中堅力量的全方位、全領域的提升態勢。北京大學穩居世界排名第14位,清華大學則上升至第17位,復旦大學更是實現了9個名次的飛躍,成功進入全球前30名。這五所高校全部躋身全球百強起步網校,這一成就標志著我國高等教育已經從追趕者逐漸轉變為并行者。

數據揭示的結構性進展蘊含著深刻含義。在教師平均論文引用率這一指標上,超過七成的內地高校取得了進步,其中中南大學(位列全球第8)、華中科技大學(排名全球第10)等學府成功進入全球前15名,超越了眾多歐美高校;在雇主聲譽方面,清華大學(排名第15)、北京大學(排名第17)均躋身全球前20,而有超過六成的內地高校在雇主評價上取得了顯著的提升。Ben,QS高級副總裁,如此評價:“在過去十年間,我國內地高校在教學質量以及研究能力方面取得了顯著且卓越的進步。”

值得注意的是,非“雙一流”高校的崛起已打破傳統格局。上海師范大學、深圳大學、西交利物浦大學憑借其特色學科成功進入榜單,中國科學院大學更是首次上榜便位居第362名,充分展現了科研型高校的巨大潛力。C9聯盟依舊在內地頂級學府中占據領先地位,然而南京大學正以全球第103名的成績緊追不舍,其學術聲望和師生平均引用率的雙重提升,為區域內的高校提供了攀登高峰的典范。

香港高校國際排名表現亮眼

多所院校創歷史新高,僅港城大微幅調整

在最新發布的全球大學排行榜上,香港地區的學府整體呈現出顯著的上升趨勢,盡管香港城市大學的位置略有下降,退步了1位,但其他學校均取得了前所未有的成就,整體表現引起了學術界的廣泛關注。具體分析如下:

香港大學取得了顯著的飛躍,其排名相較于去年大幅上升了6個名次,憑借全球第11位的出色成績,刷新了該校的歷史最高排名,繼續穩坐在世界一流大學的行列之中。

香港中文大學緊隨其后,其排名在今年相較于去年有了顯著提升,從第36位一躍至第32位,位次上升了4個名次。同時全球大學排名,該校的學術影響力與國際聲譽也在持續增強。

香港理工大學的排名有所提升,從第57位躍升至第54位,其在應用科學與工程領域的領先地位愈發明顯。

香港浸會大學在眾多高校中表現格外搶眼,其排名實現了顯著飛躍,躍升了8個名次,達到了全球第244位。尤其是傳媒、商科等領域的國際聲譽,更是得到了大幅度的提高。

香港嶺南大學在本輪排名中展現出了顯著的進步,其排名一口氣上升了十個名次,其在人文社科以及博雅教育領域的實力得到了國際社會的廣泛認可。

香港教育大學在榜單上嶄露頭角,首次進入排名,以全球第530名的佳績開啟了新的國際排名征程,同時也凸顯了它在教育研究以及師資培養方面的顯著優勢。

QS排名對于海外留學的選擇起到了關鍵參考作用,然而,教育規劃的核心還是要立足于個人的成長需求。香港高校的集體興盛,一方面是因為它們采用了“中西結合”的教育模式以及國際化的師資隊伍,另一方面,還得益于它們對新興領域(比如金融科技、人工智能)的遠見卓識和布局。申請者在選擇學校時,不能忽視專業排名、課程安排、就業資源和城市的發展機會,這些同樣是至關重要的考量因素。因為,一流的教育并非僅僅體現在排名榜上的數字,更重要的是它能否為學生鋪設一條通往未來的成長之路。

破局與挑戰:國際融合與均衡發展的雙重命題

在令人矚目的成績背后,內地高校的不足之處同樣顯而易見。國際學生的平均分數僅為12.3,與阿聯酋的84.5、英國的83.5相比,差距極大。高達76%的高校在該項指標上排名有所下降,而作為內地唯一一所躋身全球前400名的大學,暨南大學的排名也下滑了12位。在全球范圍內的高校參與度排名中,只有浙江大學(位列國際研究網絡第100位)一所學校躋身前一百名,而同濟大學和南京大學在國際師資力量方面的成就目前仍較為罕見。

就業成果的評估揭示了更深層次的問題。我國內地高校的平均得分僅為23.9分,在全球范圍內處于排名后25%的位置,而且僅有6所高校躋身全球就業成果排名的前250名,這一數字遠不及美國(有42所)和英國(有12所)。這一數據反映出,在“雇主認可”與“職業成就”之間存在著明顯的差距——盡管有64%的高校在雇主聲譽方面取得了提升,但畢業生在職業發展方面的實際數據仍缺乏足夠的證明。

地域發展不平衡問題同樣不容忽視。在這32所排名上升的內地高校中,有17所來自北京、上海等一線城市,而來自非一線城市的僅有15所高校實現了排名的上升。盡管非一線城市占據了全國人口的86%,但高等教育資源的輻射范圍仍有很大的提升潛力。

未來路徑:從 “本土卓越” 到 “全球引領”

QS排名的評估體系宛如一面映照,不僅顯現了中國高校在科研領域的堅實實力,同時也揭示了構建國際化生態環境中的不足之處。Ben曾指出,浙江大學在國際研究網絡的建設、同濟大學與南京大學的國際師資融合等方面,已經為業界積累了可借鑒的成功經驗。實際上,要將論文引用的優勢轉化為國際影響力,迫切需要運用“學術共同體”的思維方式來突破地域限制;通過“一帶一路”教育項目加強科研協作,借助“留學中國”計劃增強對人才的吸引力,這或許正是實現突破的關鍵所在。

非一線城市的大學在制定發展策略時,特色化的發展路徑顯得尤為關鍵。深圳大學在產學研結合方面的努力,以及上海師范大學在基礎教育領域的深厚積累,都顯示出走特色化道路同樣能夠獲得國際社會的認可。同時,“雙一流”建設的不斷深化,要求我們由單純追求規模擴大轉變為注重內涵提升,并在學科融合、創新培育等方面打造新的競爭優勢。

在全球高等教育邁向“速度競賽”的階段,排名已不再僅僅是簡單的名單,它更象征著一種不斷演進的態勢圖。我國內地高校的45%增長速度充分展示了其發展潛力,然而,從數量增長到質量主導的轉變,還需在全球融合、就業環境、區域平衡等多個方面不斷探索解決方案。正如排名方法論所闡釋的,除了學術聲譽、雇主評價和研究影響力等因素,高等教育的根本競爭力,其實在于其是否能夠培育出引領未來發展的全球性人才。這條不斷攀登的道路,既代表著中國高校的自我超越全球大學排名,也構成了全球教育版圖重塑的關鍵一環。

熱門留學地:從 "傳統強國" 到 "新興陣營" 的多維角力

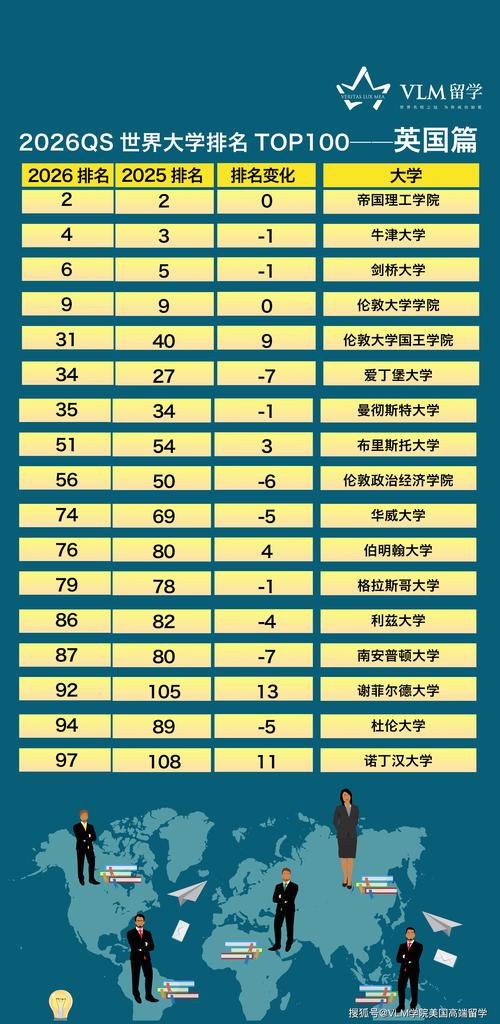

在英國高等教育機構中,除了帝國理工學院、牛津大學、劍橋大學和倫敦大學學院這四所頂尖學府穩坐前十之外,倫敦國王學院(KCL)位居第31位,愛丁堡大學(排名第34位)以及曼徹斯特大學(排名第35位)共同構成了所謂的“第二梯隊”,他們共同構成了英國七所躋身全球前50名的頂尖院校的強大陣容。

澳大利亞的南部地區高校同樣成績斐然,其中9所院校成功躋身全球百強榜單,墨爾本大學穩居第19位,繼續保持澳大利亞頂尖學府的地位,而新南威爾士大學(排名第20位)和悉尼大學(排名第25位)的排名均達到了近年來的最高點,充分體現了澳大利亞高等教育的整體實力。

加拿大北美戰場上形成了“三足鼎立”的局面:麥吉爾大學(排名第27)成功超越多倫多大學(排名第29),登上了加拿大高校的榜首位置;英屬哥倫比亞大學(簡稱UBC,排名第40)穩居Top50行列;而北美高校在學術聲譽和雇主資源方面的傳統優勢依然十分明顯。

世界大學排名全球如下: