探尋敦志街的歷史變遷與市井生活:從墩子街到千年古寺的傳奇故事

更新時間:2024-11-26 19:05:27作者:佚名

墩子街原名墩子街,北連仙國市街,西連英林街,東連農學院街,南連順城東街。長約190米,寬約5米。

敦直街位于老城西南角。據《舊城志》記載,舊時街上有一座青石大碼頭。若有高官視察工作,下級官員常常跪在碼頭上迎接,故名“墩子街”。中華人民共和國成立后,墩子街改為“墩子街”洛陽市第一中學,取“仁人志士千里志”之意。這里的老居民陳師傅說,從農曉街到英林街這段路以前叫木牌坊街。更名時留學之路,又稱“墩直街”。

“那塊大青石早就消失了,現在,再偉大的官員,也不用跪著去接他了!”談起大青石的下落,陳大師開玩笑道。他說,以前這條街上居住的居民大多是普通老百姓,靠做體力活和做小生意謀生。

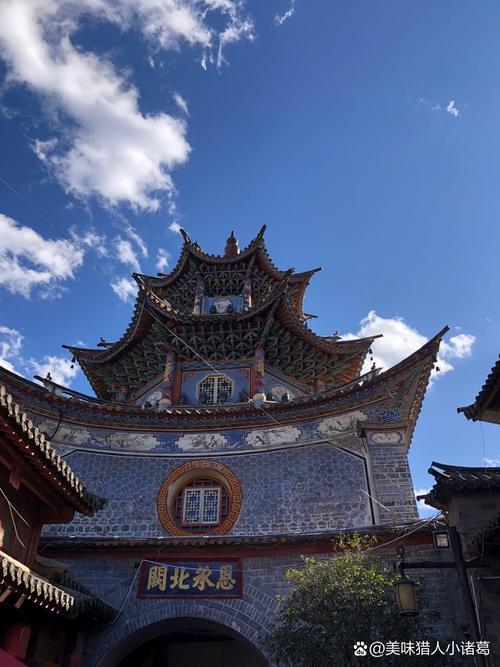

安國寺:“隱藏”在市井里的千年古寺

我們在陳師傅的帶領下,在一個不起眼的街道岔路口向東拐,走進了一個大院——原市一中的家庭大院。它原是一座千年古剎——安國寺。據史料記載,安國寺始建于唐懿宗咸通年間(公元860年—874年)。它坐北朝南,矗立在漕河新灘以北的一處高崖上。

據寺內石碑記載,安國寺圍墻長十余丈,南面三尺高臺上有牌坊式山門三間。中間有一尊大“佛”,兩側有出入口。門前有一對大石獅子。

走進大門,迎面而來的是歇山式的“天王殿”。殿面闊五間,進深三間。周圍有斗拱,上面覆蓋琉璃瓦。屋脊和飛檐兩側都有大龍吻,頗有唐代風格。大雄寶殿是第二大殿。亦面闊五間,進深三間。屋頂為琉璃瓦,飛檐。供奉釋迦牟尼、藥師佛、阿彌陀佛、十八羅漢。第三殿為藏經樓,為硬裝建筑,面闊五間,進深二間。它有兩層樓。一層為客堂和方丈室,二層為藏書室。據悉,安國寺藏經書曾是洛陽各寺廟中藏經最多的,可供全省寺廟借閱。

千年滄桑:經歷風風雨雨,亟待修復

據介紹,該寺在宋、金、元時期名氣不大,曾多次進行大修葺。明太祖洪武年間(公元1368年—1398年),寺內置僧崗寺,轄河南府一府十二縣僧眾。

清嘉慶十八年(公元1813年),河南寺廟聯合捐資,對安國寺進行了大規模修繕。這次大修,對所有正殿、走廊進行了整修洛陽市第一中學,拆除了嚴重受損的鐘鼓樓和城門,在城門原址上重建了一座二層樓房,下有過道,上有鐘樓,并將“安國寺”更名為“鐘樓寺”。嘉慶末年,在知府親自干預下,恢復“安國寺”之名。

民國十六年(公元1927年),馮玉祥在河南發動滅佛運動。河南寺廟遭受空前浩劫,安國寺也未能幸免——佛像全部被毀,寺內書籍全部被燒毀。

新中國成立后,安國寺成為洛陽市第一中學東校區校址。 20世紀50年代末,一中初中部和高中部分離,這里成為高中部校址。 20世紀70年代,這里成為第一中學的家屬住宅。如今,安國寺僅存的天王殿平臺和大雄寶殿已破敗不堪,急需修繕……

見習記者 姜春慧 通訊員 孫乃生