發展智能建造:建筑業轉型升級、拉動內需的有力舉措

更新時間:2025-08-09 15:07:25作者:佚名

推動智能建造的進步,是推動建筑行業實現升級轉型的關鍵行動,同時也是激發國內市場需求、培育新的經濟增長點的重要手段。近些年,眾多地區紛紛啟動智能建造的試點項目,加大數字技術的應用力度,提升平臺的功能,擴大其應用范圍,優化智能建造產業鏈的生態環境,并積極探索建筑行業轉型與發展的新途徑。

加大技術創新

聚焦于傳統建筑行業的質量提升和等級升級,各地正通過科技創新來推動智能建造的發展,同時也在積極促進產業的數字化變革和向更高品質的發展階段邁進。

在安徽合肥的軌道線網控制中心,混凝土智能試驗室內,試件自動進行運輸工程管理專業排名,振動成型設備獨立運作,智能機械臂迅速抓取并搬運……這一過程中,從混凝土的混合到成品的生產,整個流程實現了無人化和智能化,標志著建筑行業正向這一新方向邁進。

中鐵四局工程技術公司總工程師本春指出,該企業成功研發了我國首套全流程無人化混凝土智能試驗室成套工裝設備系統。這套系統集成了軟件控制系統、堆垛機、自動導引車(AGV)、智能機械臂以及智能抗壓系統等多項現代技術。通過這些技術的融合,系統構建了成型、脫模、養護和抗壓檢測這四大核心模塊,從而實現了整個試驗流程的自動化操作。

混凝土的生產過程已不再是繁重的體力勞動。本春指出,借助智能化系統實現全天候的無人工廠作業,不僅有效解決了工人在生產過程中的安全問題,還確保了產品質量的穩定性和一致性,同時顯著提高了生產效率。

在湖北荊州李埠長江公鐵大橋的北岸,施工現場上兩座高聳的索塔宛如巨人的雙臂,緊緊地牽引著鋼索,使得橋面得以在50米的高空中保持平衡。為了這座橋梁的建設,施工方中建三局特別研發了一款新一代輕型智能造塔機,這款設備成為了他們建造索塔的得力助手。該塔機由內外頂升平臺構成,集成了支撐、框架、模板等系統以及智能化設備,伴隨著索塔主體節段的上升,宛如一座懸在空中的智能移動工廠,工人們在此進行著流水線作業。

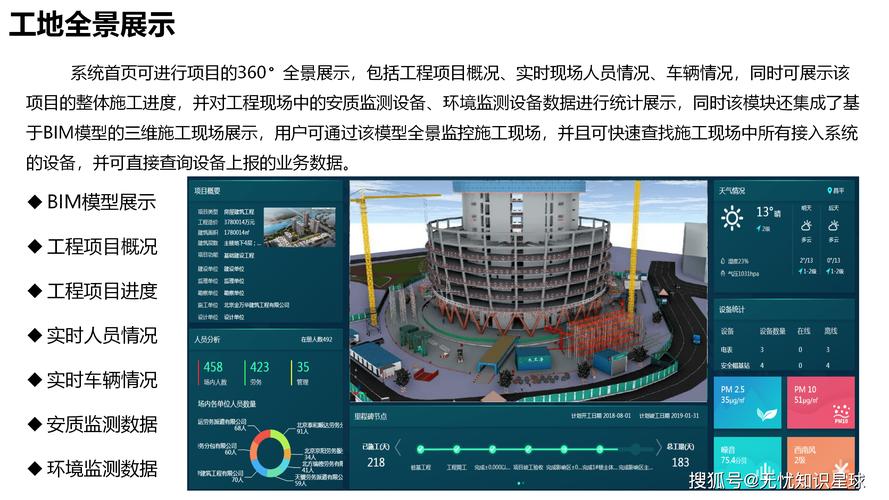

中建三局荊州李埠長江公鐵大橋項目經理何承林指出,通過改進平臺布局,該項目的裝配率已達到90%。在框架施工方面,其預拼裝過程如同拼搭積木,均在地面完成,此舉顯著降低了高空作業的風險。此外,安裝作業的時間縮短了30%,同時,自動化程度也得到了顯著提高。中建三局研發團隊依托北斗導航、遠距離傳感、人機對話等先進技術,以三維工程模型為基礎,成功研發了新一代塔吊操作系統的代表——橋梁智能建造云端平臺。該平臺能夠將大橋索塔施工的實時狀況進行全方位、無死角的實時可視化展示,即便操作人員身處項目之外,也能遠程進行操控。

湖南長沙作為我國智能建造領域的先鋒城市,致力于構建BIM設計、智慧工地、靈活智能生產、環保農房以及智能排水等五大研發中心,通過科技創新推動建筑行業的全生命周期發展。該市緊跟市場需求,借助行業龍頭企業的技術優勢,構建了8個相互連接、資源共享的通用型市場數智平臺,為建筑業的轉型升級提供了強大的動力支持。

拓展應用場景

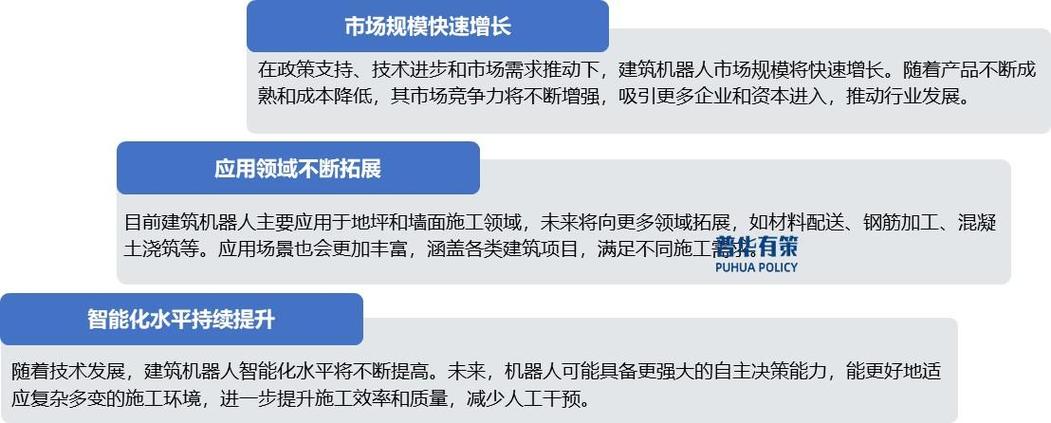

在智能建造的試點與推廣過程中,各地積極拓寬并豐富了其應用領域,進而促進了智能建造與建筑工業化的相互促進與共同進步。

在湖南大學科創港校區(一標段)項目現場,由中建五局負責承建,技術人員發出“啟動”的指令后,四輪激光地面整平機器人便像經驗豐富的工匠一般,沿著既定路徑平穩前進,井然有序地執行著整平任務。

劉銘,作為該項目的技術總工,指出:“相較于傳統的人機協作方式,機器人施工能將效率提高兩到三倍,同時還能將人工成本減少超過六成。”他還補充道:“項目還運用了諸如AI無人機、AI智能高空攝像頭隱患檢測系統、智能安全頭盔以及三維立體塔吊防碰撞系統等一系列先進技術,有效將事故發生率降低了20%,并且隱患檢測的效率提高了50%。”

在主體結構施工階段,智能建造技術展現出其強大實力。劉銘指出,該工程采用了中建五局自主開發的柔性智能建造平臺,該平臺擁有工程數字化設計、智能化生產施工、裝配式建筑以及質量管理等多項數字化管理功能。該工程涉及24座造型獨特的Y型柱結構建筑、12座形態各異的穹頂以及大跨度弧形曲面的施工任務。我們運用BIM技術實現了三維建模與定位,并在施工前30天進行了模擬演練。這些措施顯著提高了施工效率,其提升幅度達到了30%。

合肥高新區科創產業園一期項目施工現場,正在進行14.4萬平方米的幕墻施工,其造型復雜多變,對施工精度提出了極高的要求。中國能建建筑集團項目經理蔡吳和表示,他們根據現場實際情況,運用BIM技術進行了碰撞檢測、深化設計、節點模擬以及板塊優化等工作,并在虛擬環境中進行了多次模擬推演,力求每一塊材料都能得到充分利用,確保工程能夠達到高標準建設的要求。

人工智能與傳感技術被廣泛部署于機械設備、人員穿戴設備以及場地出入口等眾多物體,從而增強了施工現場的全方位感知能力和實時互聯互通功能,進而實現了項目管理的可視化、動態化和智能化。

智能裝備的發展依賴于數字技術的驅動,核心在于實現設計、施工、運維等環節的互聯互通,消除信息孤島。中建三局副總經理兼中國建筑先進技術研究院院長王開強指出,該局已陸續成立了5個研究院工程管理專業排名,致力于科研工作,并運用數據技術貫穿于智能建造的整個流程。各類設計師在云端進行數據共享,構建出數字化的模型;智能化的工廠根據這些模型接收生產指令,自動生產所需的構件;具有毫米級精度的構件隨后被運送至建筑工地,通過造樓機、造塔機等智能設備進行組裝;房屋建成后,數字模型也隨之交付,為設備故障的監測與維修等后續維護工作提供必要的支持。

完善產業生態

智能建造構成了一項繁復的系統性工程,各地在政策扶持、標準確立、人才培養以及產業集群的構建等多個維度上持續努力,致力于持續優化智能建造產業的生態環境。

安徽省抓住智能建造試點的機遇,通過政策與資金的雙重扶持,激發智能建造項目及企業的活力;致力于構建產業集聚區,促進企業向數字化轉型和智能工廠的轉型升級,助力關鍵核心技術的突破;同時,倡導高校增設相關課程,深化專業教育,并與企業加強合作,培育智能建造領域的人才,進而促進產業鏈、人才鏈與創新鏈的深度融合。

目前,安徽省正在全力打造涵蓋全產業鏈的智能建造產業體系。預計到2030年年底,將設立超過100個智能建造試點項目,并培育出至少20個智能建造產業基地。此外,全省裝配式建筑在新建建筑中所占的比例將不低于50%。與此同時,借助中國建造(安徽)互聯網平臺,積極推廣綠色建材集中采購、住房業務電子化辦理以及數字化監管,促進該平臺與數字住建領域的深度融合。

長沙擁有工程機械和智能制造的雙重優勢,憑借三一筑工、遠大住工、鐵建重工等核心企業的支撐,長沙專注于裝配式建筑、數字施工平臺、建筑機器人以及綠色建造技術等關鍵領域,已構建起顯著的整合實力和科技優勢。同時,長沙在發展戰略、產業模式、市場架構以及保障機制等四個維度進行全面規劃,致力于打造一個完善的智能建造產業體系。

標準導向至關重要,對智能建造的規范和持續發展具有顯著影響。湖北省率先推出《智能建造評價標準》和《住宅建筑模數化設計導則》,并建立了智能建造BIM云平臺,為行業管理部門提供了全流程的數字化行政審查和監管服務,同時為行業企業供應了全周期的BIM應用支持。長沙推出了我國首個關于智能建造產業鏈的統計標準體系——《智能建造產業鏈(長沙)行業指標體系及核算指南》,該體系借助7張標準化表格,實現了對企業運營狀況及產業動態的多角度監測,為智能建造產業配備了一套精確的“標尺”。

智能建造的潛力無限廣闊。目前,各地正迅速推進建筑建造技術的升級轉型,這一舉措旨在推動建筑行業向數字化、智能化以及低碳化的發展路徑加速邁進。(經濟日報記者:董慶森、梁睿、李思隱、謝瑤)