教育部近5年數據:4000余本科專業退場,專業大洗牌

更新時間:2025-07-28 16:08:50作者:佚名

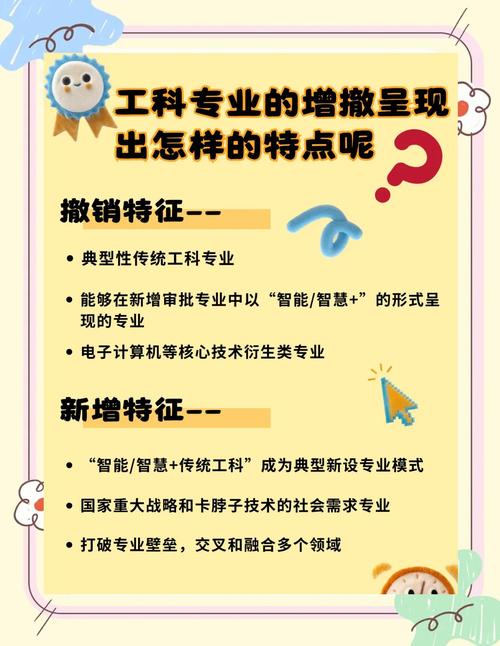

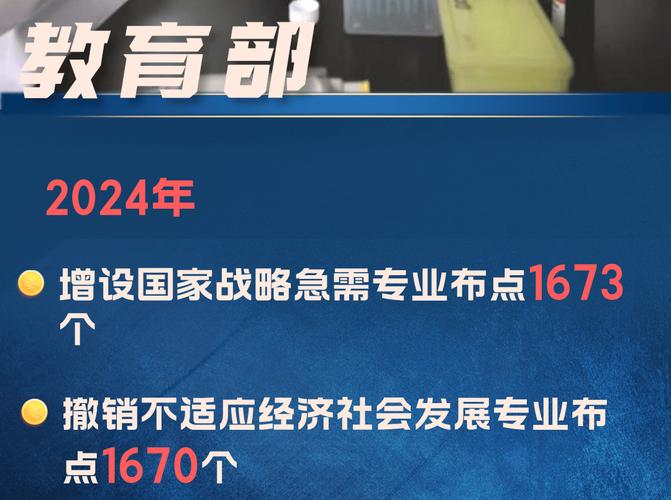

根據教育部最近五年的數據統計,已有超過4000個本科專業逐漸從教育體系中消失。在今年4月份,教育部公布的2024年度普通高等學校本科專業備案與審批情況中,全國范圍內共有1428個專業點被撤銷,另外還有2220個專業點停止招生。

與此同時,29個全新專業集體登場。曾經備受矚目的建筑學、土木工程、廣告學等專業風光不再,而碳中和、人工智能、動物醫學等新興專業卻嶄露頭角,全國高校正在經歷一場深刻的專業變革。

01

廣告學專業正批量退場

1983年,廈門大學開創了我國首個新聞傳播系,同時首次引入了廣告學領域的教學課程。到了2013年,全國范圍內開設廣告學專業的院校數量已增至287所。然而,僅僅數年之后,廣告學專業便經歷了從輝煌到衰敗的劇變,眾多學生甚至尚未完成學業,相關課程便面臨被取消或合并的困境。

教育部的統計資料表明,在2013年至2022年期間,有53所高等院校取消了廣告學專業的設置,這其中包括了中山大學、山東大學和安徽大學等知名學府。截至2023年,全國范圍內開設廣告學本科教育的高校數量急劇減少,僅剩229所,與十年前相比,降幅達到了約20%。

湖北大學廣告學專業鄭瑩瑩在上專業課。

鄭瑩瑩,湖北大學廣告學專業的大四生,今年秋季即將畢業,她已累積了三段實習經驗。她不禁感嘆:“在課堂上學習的4P理論在現實職場中幾乎派不上用場,廣告學對設備和實踐平臺的要求相當高,然而一般院校的資源卻相對匱乏。”核心課程如廣告策劃和媒介策略,更多地側重于傳統廣告公司的運作,然而現實情況卻是“廣告公司中的崗位并不多,大多數同學都選擇了投身新媒體運營領域”。

鄭瑩瑩注意到,崗位的專業界限正在逐漸模糊,諸如漢語言文學、計算機等領域的學子們紛紛與廣告行業競爭職位,與此同時,AI文案生成技術已能獨立完成高達80%的基礎創作任務。再者,網絡與新媒體等新興專業的不斷涌現,也在一定程度上壓縮了廣告學畢業生的就業領域。

鄭瑩瑩在完成互聯網公司的實習經歷后,深切體會到了工作節奏的緊湊和壓力的巨大。“常規情況下,單休成了常態,捕捉熱點成為了我們的職責所在。例如,當晚上10點出現重大新聞時,我們必須立即撰寫推文,絕不允許拖延至次日。”她根據自己的經歷和同學們的體會總結道:“薪資水平與個人的能力以及公司的競爭力密切相關。通常來說,小型公司的新媒體運營崗位薪資在4000元至6000元之間,而大型互聯網企業的底薪則可能高達8000元。”

傳統廣告行業逐漸衰落,課程內容滯后,普遍存在低薪酬和高壓力的工作環境,導致曾經充滿創意與夢想的專業逐漸失去了往日的光彩。

02

首個伴侶動物本科專業問世

與廣告學領域的衰落形成鮮明對比,動物醫學領域憑借“它經濟”的興起勢頭迅速崛起。2025年,中國農業大學率先開設了動物科學(伴侶動物方向)的本科教育項目,這標志著全國范圍內首個專注于寵物產業教育的本科專業誕生,其學制為四年,畢業生將獲得農學學士學位。該專業的主要課程模塊涵蓋了針對犬、貓、馬等寵物的遺傳學、繁殖技術、營養學、食品科學、行為學以及護理學等方面的知識。

《2025年中國寵物行業白皮書》揭示,2024年我國城鎮地區的犬貓數量已攀升至1.24億只,寵物消費市場總額成功跨越了3000億元的大關,而寵物醫療服務的需求則呈現出爆發式的增長。

劉時偉,現年26歲,擔任武漢御和動物醫院的技術院長。他畢業于華中農業大學,主修動物醫學。自2019年下半年起,他開始實習,并于2021年正式成為寵物醫生。談及行業現狀,他向記者透露:“以轉診中心為例,其每月的診療服務收入能夠達到30至40萬元;而一般社區寵物醫院的月均收入通常在15萬元上下。”

在行業對人才的大量需求之下,卻存在著人才匹配上的顯著問題。劉時偉一針見血地指出:“從學校培養出來的人才,往往難以完全滿足實際工作的要求。”他認為,這主要是因為“所學知識過于陳舊,與實際臨床應用存在脫節,動物醫學教育缺乏對人類醫學系統化規范培養的體系”。

即將步入大三的湖北生物科技職業學院動物醫學專業的學生,同時也是武漢海倫動物醫院的實習生陶文潔,對此感受頗深。她表示:“在校期間,教學主要圍繞牛、羊、豬、雞、鴨、鵝等家畜展開,而在實習階段,我才真正有機會接觸到貓和狗的病例。”

陶文潔在武漢海倫動物醫院照顧受傷寵物。

陶文潔向記者透露了其畢業后的就業意向管理類專業碩士,這些方向涵蓋了動物醫院、養殖場以及生物科技公司。她表示,動物醫院實習生起薪在1000元至2000元之間,工作時長為早上九點至晚上九點。而在養殖場,底薪則在3000元到5000元不等,不過由于環境封閉,員工可能數月都無法外出。

劉時偉著重指出,持續學習與熱愛至關重要。“一個人的職業成長很大程度上取決于工作后的自我投入。”盡管他對行業前景持樂觀態度,但他也坦言工作強度大,精神壓力重,且薪資在不同地區存在較大差異。他進一步說明:“醫生的正式收入與接診數量直接相關。在武漢,起薪通常在4000元至9000元之間,而在杭州,起薪可高達1.8萬元,提成比例介于3%至12%不等。”

03

計算機專業降溫

數年前備受矚目的計算機學科,近期卻顯現出熱度逐漸減弱的趨勢。據記者調查發現,這個以高收入聞名于世的領域,正陷入激烈的競爭和內部壓力之中。

周明,15年前武漢科技大學計算機專業畢業生,向記者透露,本科畢業后,他迅速獲得了一家大型國企的錄用通知,隨后又轉至外資企業。在這10年間,他的薪資每年以10%的速度遞增。而那些繼續深造、加入知名大廠的同學,更是享受到了“時代紅利”。他以親身經歷為例,指出不少同學在知名大廠工作10年后,年薪已突破百萬元大關。從2015年至2019年,這段時期堪稱輝煌的黃金時代管理類專業碩士,然而隨后逐漸趨于平淡。昔日,本科生尚能較為容易地找到工作,但隨著時間的推移,優質企業開始傾向于招聘碩士學歷的人才,而本科畢業生至少也要是來自‘211’高校的畢業生。周明如此述說。

2022年,趙雪婷從河北工程技術學院軟件工程專業順利畢業。畢業后僅一年,她便毅然決然地轉換了職業方向。在向記者講述自己的經歷時,她透露:“我的第一份工作是在一家公司擔任前端開發實習生,月薪為3600元。隨后,我又轉行做了測試工作,薪資提升到了4000元。”盡管這兩份工作帶來的壓力都不小,趙雪婷回憶道,“公司里的許多資深員工下班后都會選擇參加培訓課程。然而,面對如此大的工作壓力,又有誰能夠抽出精力去持續學習呢?”她深感遺憾,大學期間未選擇參加校外培訓課程,未能提前習得實用技能。因為學校所教授的內容僅是基礎知識,這讓她在步入職場后感到力不從心,每日下班后不得不熬夜學習。

鄭浩,兩年前從暨南大學軟件工程專業畢業,順利加入了阿里巴巴和騰訊這兩家知名企業,他對這個觀點表示贊同。“僅憑在學校學到的知識,想要進入大型企業,成功的可能性相當低。”他回憶說,當時加入阿里經歷了四輪面試,而騰訊的社會招聘則更是達到了五輪。若非就讀于“211”或“985”高校,進入大型企業面臨的挑戰極大,除非個人才能堪稱頂尖,斬獲國家級的重要獎項。此外,還需積累兩到三段充實的實習經驗,方能在面試環節具備一定的競爭優勢。他進一步說明,他的一些學弟們甚至從大學一年級起就開始尋找實習機會,到大四時便已累積了美團、字節跳動、阿里巴巴、騰訊等四家知名企業的實習背景。他通過校園招聘獲得了人生中的第一份工作,其年薪一度超過了三十萬元;隨后,他通過職業轉換,年收入成功攀升至四十萬元至五十萬元之間。

談到程序員群體中普遍關注的“35歲現象”,來自加利福尼亞大學洛杉磯分校,攻讀統計學與數學雙學位的李凱蒂向記者透露,她在微軟工作了三年,對此深有感觸:“無論是知識、軟件還是硬件,更新換代的速度都極快,這就要求我們必須持續不斷地學習。而許多年紀稍大的從業者,他們的學習能力可能無法跟上這種快速變化,因此確實存在被淘汰的風險。”

目前,從業者正遭遇人工智能的挑戰。趙雪婷向記者透露:“以往需要人工完成的編程工作,如今大部分已被AI所取代,而且其表現甚至超越了人類。”李凱蒂也深有同感,她指出:“在我工作的前兩年,AI的應用幾乎微乎其微,然而隨后,我的部分工作內容轉變為如何更高效地運用AI,這無疑讓我感到了一種前所未有的壓力。”鄭浩保持了一種積極向上的態度;他認為,現階段AI主要扮演的是輔助角色,同時AI自身也可能出現失誤,因此整個項目仍需依賴程序員的統籌規劃。

04

碳中和專業成新熱門

今年新增設的29個專業中,“碳中和科學與工程”首次被納入普通高校本科專業名單。近兩年來,教育部陸續增設了包括“碳儲科學與工程”和“智慧能源工程”在內,與碳中和緊密相關的專業共21個,使得碳中和專業成為新興領域的熱門選擇。

劉瑤參加上海市節能宣傳周開幕式暨綠色低碳產業推進大會。

深耕碳管理行業、擁有16年創業經歷的上海麟碳管理咨詢有限公司總經理劉瑤對該領域前景充滿信心。她指出,在實現2030年碳達峰和2060年碳中和的宏偉目標之前,我們至少還需要付出30年的不懈努力。相較于歐洲在20世紀90年代碳達峰后迅速設立碳金融專業的高校,我國相關領域的高校設置寥寥無幾,而企業和機關單位對專業人才的需求則日益緊迫。

數據表明,我國在“十四五”期間“雙碳”領域的人才短缺問題嚴重,缺口高達百萬之眾,然而現有的相關從業人員數量大約只有十萬人左右。劉瑤指出,碳中和領域是一門典型的跨學科領域,它涵蓋了大氣污染、環保、能源、金融等多個領域的知識,她本人就擁有金融專業的本碩學位背景。有意向參加考試的學生,她提出建議:“若對這個領域持樂觀態度,無需急于取得證書,應優先投身產業實際操作,深入探究工廠、企業的實際需求,鑒于國家政策和市場需求變化迅速。”

專業領域的熱度變遷,實則揭示了產業更新換代與教育資源供給之間的巨大差距。曾經備受追捧的熱門專業,可能很快就會變得過時,那么,年輕人在選擇專業時該如何抉擇,又該如何在職業生涯中走得更遠?答案或許在于堅持對所愛領域的熱情以及持續不斷地學習。