二十四節氣之冬至:傳統節日與氣候特征的奇妙融合

更新時間:2025-09-06 11:11:07作者:佚名

二十四節氣之冬至

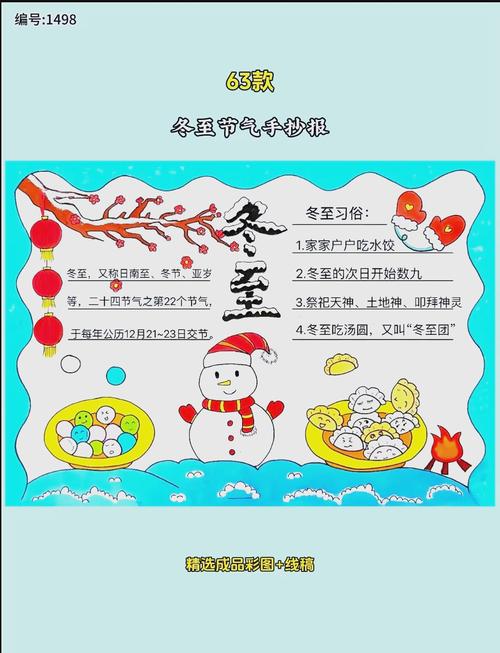

冬至時節,在農歷體系中占據著關鍵位置,它既是極為重要的時令節點,也是中華族群的節日,民間習慣稱之為“冬節”、“長至節”或“亞歲”。早在兩千五百多年前的春秋時期,中國人便借助土圭觀測太陽冬至經典語錄,從而確定了冬至,這是二十四節氣里最早確立的一個,時間通常落在每年陽歷的12月21日至23日,當天太陽黃經為270度,標志著北半球一年中白晝最短、黑夜最長。

古人將冬至細分為三個階段,首候見到蚯蚓盤曲冬至經典語錄,次候觀察到麋鹿脫落犄角,末候感知泉水開始涌動。相傳蚯蚓是陰陽相兼的生靈,盡管此時陽氣回升,但陰氣依然占據主導,導致土里蟲兒仍蜷縮體態;麋鹿與鹿同屬一類,卻因陰陽屬性相異,古人認為其犄角向后生長故屬陰性,待冬至一陽初生,便感應到陰氣減弱而脫落犄角;因陽氣剛剛萌發,所以此時山澗的泉水能夠流動,并且帶有些許暖意。

古人非常看重冬至這個日子,把它當作一個重要的節日來對待,甚至有“冬至相當于過年”的說法,并且形成了慶祝冬至的風俗。《漢書》里提到:“冬至時陽氣開始上升,君主的權威也跟著增長,所以要慶祝。”人們普遍認為:過了冬至,白天會一天天變長貝語網校,陽氣逐漸回升,這標志著節氣循環的重新開始,是一個吉祥的日子,理應慶祝。《晉書》上記錄了“魏晉時期冬至這一天接受萬國和百官的祝賀……這種儀式僅次于正月初一”。”說明古代對冬至日的重視。

如今,某些地方仍將冬至當作一個節日來慶祝。在北方,人們有在冬至殺羊、吃餃子、吃餛飩的慣例,而在南方,這一天則流行吃冬至米團、冬至長線面。此外,各個地區在冬至這天普遍進行祭天祭祖的活動。

中國傳統的陰陽五行學說認為,冬至是陰陽性轉化的重要時間節點。在十二辟卦中對應地雷復卦,被稱為“冬至時一陽初生”。此外,設置閏月也以冬至為依據,因為冬至總是在冬月,冬月以子日為起始,是周正農歷中的首月。

商周時代,將冬至前一日定為年終之日,冬至節日等同歲首慶典。其后采用夏歷體系。不過冬至始終位列二十四節氣之首,稱作“小年”。

自古以來,每逢冬至都要舉辦慶祝活動,鼎盛時官方放假三天,君主不處理政務;民間停業三天,場面繁華程度堪比春節。冬至擁有全年最長的夜晚,不少家庭會利用糯米粉制作“冬至圓”。為與后來除夕的“辭歲”相區分,冬節的前一天稱作“添歲”或“亞歲”,寓意新的一年尚未正式開始,但年齡已增長一歲。

冬至這天太陽高度達到全年最低點,日照時長最短,地面吸收的熱量少于散失的熱量,從這天起就進入"數九"階段,每個"九"為期九天。等到"三九"時段,地面上積蓄的熱量最為匱乏,氣溫也降到最低點,因此有"冷在三九"的說法。而"九九"期間已經進入農歷一、二月,中國多數地方已經呈現春意,所以稱作"九九艷陽天"。