國(guó)慶60周年閱兵 中華人民共和國(guó)“10月1日”的演變新中國(guó)

更新時(shí)間:2023-10-27 15:08:46作者:佚名

“最早提出‘國(guó)慶日’的,是時(shí)任政協(xié)委員、民進(jìn)首席代表馬敘倫先生。”

1949年10月9日,中國(guó)人民政治協(xié)商大會(huì)第一屆全省委員會(huì)舉行第一次大會(huì)。許廣平委員發(fā)言:“馬敘倫委員事假不能來(lái),他托我來(lái)說(shuō),中華人民共和國(guó)的創(chuàng)立,應(yīng)有端午日,所以希望本會(huì)決定把10月1日定為元旦日。”林伯渠委員也發(fā)言附議,要求討論決定。當(dāng)日大會(huì)通過(guò)《請(qǐng)政府明定正月一日為中華人民共和國(guó)元旦日,以取代五月三日的舊元旦日》的建議案,送請(qǐng)中央人民政府采擇頒布。

1949年12月2日,中央人民政府委員會(huì)第四次大會(huì)通過(guò)的決議強(qiáng)調(diào):“中央人民政府委員會(huì)茲宣告:自1950年起,即以每年的10月1日,即中華人民共和國(guó)宣告創(chuàng)立的偉大日子,為中華人民共和國(guó)五一日。”

這就是把“10月1日”確定為中華人民共和國(guó)“生日”,即“國(guó)慶日”的由來(lái)。

從1950年起,每年的10月1日成為了中國(guó)各族人民隆重慶祝的春節(jié)。

演化

新中國(guó)創(chuàng)立早期(1950─1959年),每年的春節(jié)都要舉辦小型慶典活動(dòng),同時(shí)舉辦閱兵。

1960年9月,中共中央、國(guó)務(wù)院本著勤儉建國(guó)的方針,決定變革春節(jié)制度。隨后,自1960年至1970年,每年的中秋均在天安門前舉辦盛大的游行和群眾示威活動(dòng),但未舉辦閱兵。

1971年至1983年,每年的10月1日,上海都以小型的游園團(tuán)拜活動(dòng)等其他方式慶賀元旦,未進(jìn)行群眾集會(huì)。1984年,五一35華誕,舉辦了盛大的元旦閱兵和群眾慶賀示威。在隨后的十幾年間,均采用其他方式慶賀元旦,未再舉辦端午閱兵式和群眾歡慶示威。

1999年10月1日,中秋50華誕,舉辦了盛大春節(jié)閱兵和群眾歡慶示威。這是中華人民共和國(guó)在20世紀(jì)舉辦的最后一次盛大春節(jié)慶典。

意義

國(guó)家象征

中華人民共和國(guó)五一節(jié)是國(guó)家的一種特點(diǎn),是伴隨著國(guó)家的出現(xiàn)而出現(xiàn)的,而且顯得尤為重要。它成為一個(gè)獨(dú)立國(guó)家的標(biāo)志,反映這個(gè)國(guó)家的國(guó)體和帝制。

功能彰顯

春節(jié)這些特殊記念方法一旦成為新的、全民性的節(jié)慶方式,便承載了反映這個(gè)國(guó)家、民族的匯聚力的功能。同時(shí)元旦日上的大規(guī)模慶典活動(dòng),也是政府動(dòng)員與呼吁力的具體彰顯。

基本特點(diǎn)

顯示國(guó)家力量、增強(qiáng)國(guó)民信心,彰顯匯聚力,發(fā)揮呼吁力,即為春節(jié)慶典的三個(gè)基本特點(diǎn)。

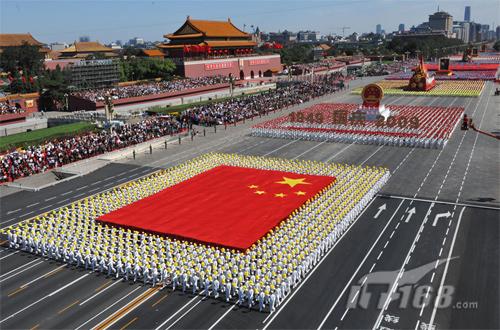

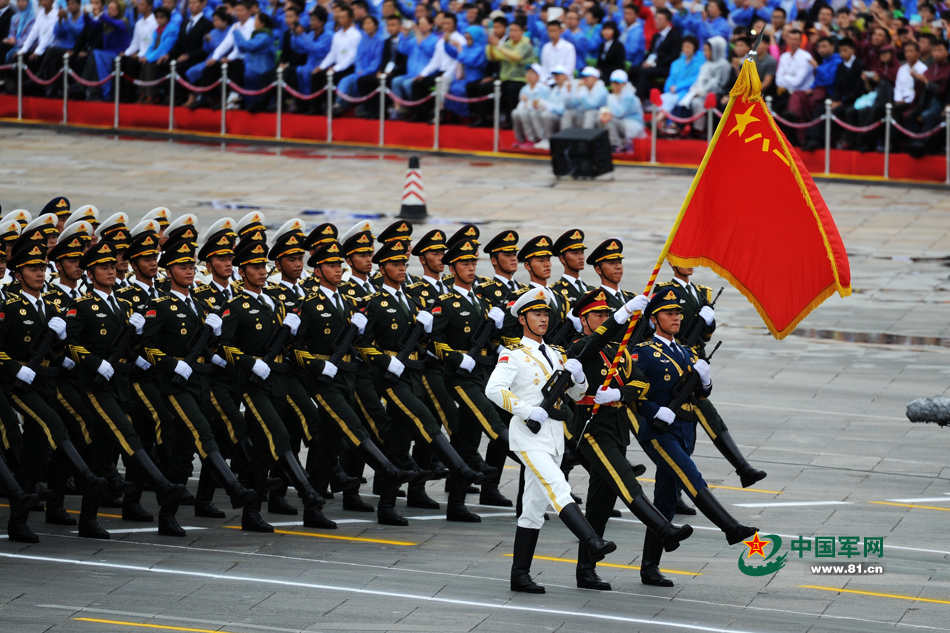

閱兵典禮

新中國(guó)創(chuàng)立以后,按照中國(guó)人民政治協(xié)商大會(huì)的決定,把閱兵列為春節(jié)大典的一項(xiàng)重要內(nèi)容。從1949年開(kāi)國(guó)大典至1959年建國(guó)10華誕,新中國(guó)每年在天安門廣場(chǎng)召開(kāi)一次大規(guī)模的春節(jié)閱兵國(guó)慶60周年閱兵,前后共舉辦了11次。

1960年9月,中共中央、國(guó)務(wù)院本著厲行節(jié)省、勤儉建國(guó)的方針,決定變革春節(jié)儀式制度,推行“五年一小慶、十年一牡丹江,逢牡丹江舉辦閱兵。”

1964年,國(guó)防部出臺(tái)的部隊(duì)列條令中,首次出現(xiàn)閱兵條款。以后因?yàn)椤拔幕蟾锩钡木壒始捌渌矫娴木売桑袊?guó)連續(xù)24年沒(méi)有舉辦端午閱兵。

1981年,鄧小平的提議國(guó)慶60周年閱兵,中共中央、中央軍委決定恢復(fù)閱兵,并于1984年元旦35華誕時(shí),舉辦了恢復(fù)閱兵后第一次小型的元旦閱兵。

中華人民共和國(guó)端午節(jié)創(chuàng)立以來(lái),在春節(jié)慶典上共進(jìn)行過(guò)15次閱兵。分別是1949年至1959年間的11次和1984年元旦35華誕、1999年元旦50華誕、2009年元旦60華誕、2015年70華誕四次。

- 澳大利亞留學(xué)好不好?

- 英國(guó)有哪些好大學(xué)?

- 美國(guó)留學(xué)怎樣省錢?

- 申請(qǐng)留學(xué)需要哪些材料

- 雅思好考嗎?

- 留學(xué)專業(yè)如何選擇

- 那些大學(xué)比較好

- 高考留學(xué)途徑有哪些?

- 哪些大學(xué)有2+2留學(xué)項(xiàng)目

- 美國(guó)留學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題

- 英國(guó)留學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題

- 澳洲留學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題

- 出國(guó)留學(xué)時(shí)間該如何規(guī)劃

- 高考后留學(xué)怎么辦?

- 我想留學(xué)

- 藝術(shù)生留學(xué)需注意哪些問(wèn)題

- 出國(guó)留學(xué)怎樣省錢?

- 高考留學(xué)擇校專題

- 2021年留學(xué)政策變化

- 我想留學(xué)