日本東京大學 日本新興企業Rapidus試制2納米半導體,欲2027量產

更新時間:2025-07-31 17:04:46作者:佚名

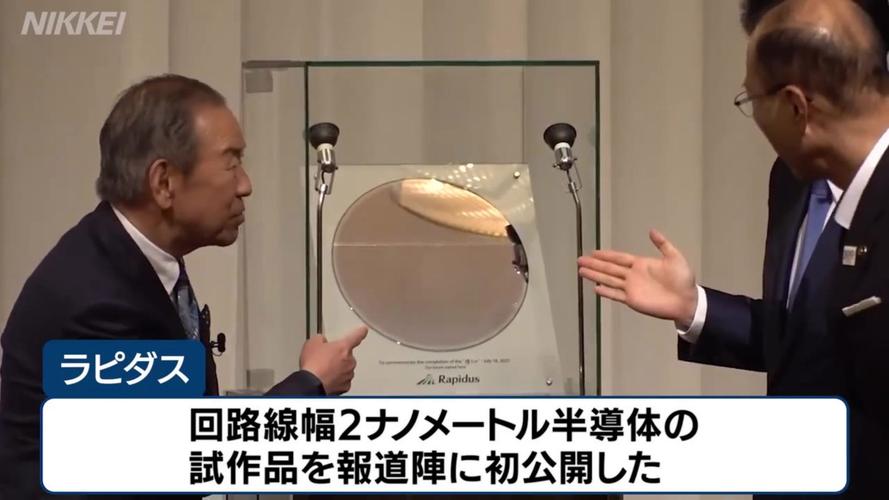

日本半導體行業近期傳來了令人振奮的消息。18日,一家新興的日本半導體公司負責人小池淳義在新聞發布會上透露,他們設在北海道千歲市的工廠已成功研發出2納米工藝的半導體關鍵元件,并且已經開始進行測試生產,他們計劃在2027年實現這種前沿產品的規模化生產。該消息猶如一顆石子投入了寧靜的湖面,引發了人們對日本半導體產業是否能夠恢復往日全球領先地位的廣泛熱議。眾多分析人士指出,在全球產業格局重組、行業巨頭占據領先地位的大背景下,以日本半導體產業為代表的企業若欲“重振雄風”,必然要面對諸多挑戰。

海外技術挑大旗,但資金缺口巨大

日本政府對于芯片產業抱有極大的期待,將其視為維系國家經濟安全的基石。在此形勢下,2022年新成立的一家公司,其背后是由豐田、索尼等八家日本產業巨頭共同注資的73億日元(相當于100日元約合4.8元人民幣)。得益于政府的大力扶持,日本國內在半導體產能方面的建設步伐顯著加快。臺積電,作為全球最大的晶圓代工企業,其位于日本熊本縣的第一工廠在2024年年末正式投入生產運營。然而,日本政府擔憂,將尖端半導體代工業務交由外國企業掌握可能帶來風險,故而臺積電肩負起了振興日本芯片產業的重任。

然而,實現從零開始生產2納米級芯片的過程,其所需資金投入堪稱巨大,預計總投入將超過5萬億日元。面對如此巨大的資金短缺,日本政府表現出了空前的支持決心:承諾提供高達1.72萬億日元的財政援助,并在2025年度出資1000億日元,同時通過政府擔保貸款等多種方式,為其融資提供助力。日本政府甚至意圖掌握擁有重要否決權的“黃金股份”,以此彰顯其國家項目的性質。然而,即便如此,他們仍需從民間籌集高達1000億日元的資金,同時,剩余的3萬億日元缺口也亟待填補。

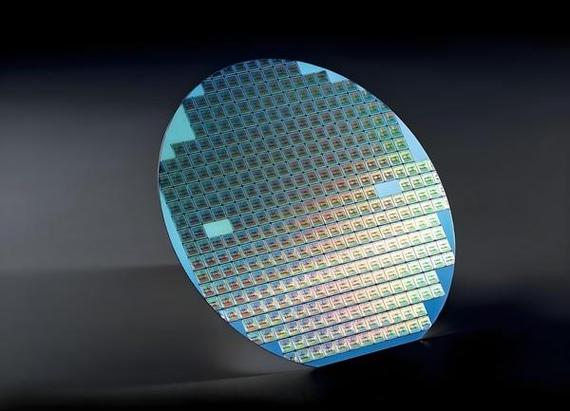

2024年5月,日本東京大學舉辦了一場小型半導體工作室的展覽。(來源:視覺中國)

在全球半導體產業的激烈競爭中,制造商們正致力于追求“微細化”技術,力求通過縮小電路寬度來增強產品性能。據《外交學者》網站報道,在20世紀80年代,日本芯片制造商在全球市場上占據了領先地位。但隨著市場的演進以及東亞新興競爭對手的崛起,日本在高端芯片制造領域的競爭中逐漸落后。時至今日,日本在這一領域與全球領先水平相比日本東京大學,已經落后了二十年。

臺積電等頂尖廠商已順利步入3納米芯片的大規模生產階段,并計劃于2025年下半年開啟2納米芯片的生產。與此形成鮮明對比的是,日本之前實現量產的最高技術水平停留在40納米,與世界主要廠商相比,差距相當顯著。

日本在開展2納米芯片的試驗性生產時,美國、中國臺灣以及歐洲的企業在關鍵技術的研發中均扮演著至關重要的地位。荷蘭的阿斯麥(ASML)公司,作為全球唯一能夠生產EUV(極紫外線)光刻機的企業,已經成為了全球2納米半導體制造工藝得以實現的“關鍵供應商”。阿斯麥生產的EUV光刻設備對于工廠的試驗性生產起到了至關重要的支撐作用。

臺積電雖未直接涉足該項目,卻為日本在2納米試產技術路徑和EUV量產流程管理方面提供了參考模型。在日本熊本縣,臺積電的半導體項目正在穩步推進,其運營模式及設備選擇等已成為日本企業效仿的典范。此外,臺灣半導體企業還通過派遣留學生等方式助力日本培育更優秀的半導體人才。與此同時,美國企業也在周邊工藝與設備系統方面給予了支持。IBM公司不僅構筑了2納米技術的基礎設施,同時在材料科學、電子設計自動化以及量測設備等領域貢獻了專業的技術支持。美國的應用材料公司、泛林集團以及KLA等企業,為EUV制程的后期加工、清洗和檢測環節提供了相應的解決方案。

技術與商業的兩大挑戰

當關注日本半導體產業在未來的全球市場競爭態勢時,《日本經濟新聞》于18日發表文章指出,日本半導體代工廠的生存與否,與客戶數量、客戶質量以及訂單的穩定性密切相關。文章指出,對于一家初創企業而言,可能難以立即滿足所有這些要求,然而,若不迅速步入“生產高品質產品—鞏固核心市場—持續產品研發”的積極循環,新興半導體企業想要在當前競爭激烈的市場中存活,機會極為渺茫。《日本經濟新聞》進一步指出,若缺乏穩定的客戶群體,即便日本企業研發出極為先進的半導體代工技術,也將失去其價值所在。日本政府將臺積電視為潛在的競爭對手,其客戶名單匯集了眾多在全球數字和制造業領域占據領先地位的企業,其中包括蘋果和英偉達。

早稻田大學研究生院在半導體領域享有盛譽的教授長內厚,在接受日本廣播協會(NHK)網站的專訪時,就產品技術的重大突破發表了看法。他指出,這一成就對于預測2027年量產的進程具有深遠意義,并被視為一個積極的跡象。然而,他也坦誠地指出了未來面臨的兩大挑戰——技術層面和商業層面。長內厚進一步解釋道:“雖然我們宣稱要制造出尖端的半導體產品,但目前尚未找到能夠支撐其長期發展的客戶群體。”日本企業秉承以技術為核心的發展理念,這一傳統思維模式卻常常導致他們在商業領域遭遇挫折。盡管眾多日本企業自稱掌握著世界領先的研發與制造技術,但在商業競爭中卻頻繁失利。展望未來,如何有效踐行“商業至上”的原則,對于日本企業來說顯得尤為關鍵。

報道指出,盡管招聘規模在擴大,然而負責人東哲郎卻毫不隱藏其憂慮,直言:“與臺積電相較,我們急需的設計和生產管理工程師數量明顯不足。”據一位專注于半導體人力資源開發的信息提供者透露,眾多頂尖學子紛紛投身臺積電或海外研究機構,同時,眾多大型海外企業亦紛紛將目光投向日本,力圖吸引人才。

今年六月,臺積電在東京大學設立了先進的半導體聯合研究實驗室。學生們得以利用臺積電提供的原型設計服務,全面掌握從設計到制造半導體芯片的全過程。此外,美國的美光科技公司攜手東京電子及11所日美高校,于2023年共同發起了一項高端教育計劃。截至目前,該項目的參與人數已超過2200人,預計到2024年底,這一數字還將持續增長。

觀察到臺灣企業和美國企業在日本展開激烈的人才競爭,我們亦積極作出反應,與東京大學等機構共同設立了先進的半導體技術研究中心。該研究中心旨在五年內培育出200名設計工程師。選拔企業工程師和學生的活動將從7月份開始,合格的申請人將有機會在美國初創企業中參與為期一到兩年的人工智能半導體設計及開發項目。

“可能是走不出實驗室的夢”

盡管外界給予了技術與人才的助力,日本半導體產業卻因長期的技術落后,要重返行業巔峰并非易事。目前,臺積電在尖端半導體銷售領域取得了顯著成績,其財務報告顯示,今年第一季度,3納米制程的出貨量已占公司當季晶圓銷售額的22%。然而,與臺積電形成鮮明對比的是,日本半導體產業在探索量產技術的同時,還需積極拓展客戶市場。該方案旨在供應滿足客戶要求的“小批量多品種”半導體產品,并且承諾在較短的時間內完成交付。但據行業專家分析,目前對于能夠匹配的市場實際需求量尚無確切了解。在全球化競爭日趨激烈的當下,該計劃能否順利實施,其前景仍然充滿不確定性。

羅國昭,CHIP全球測試中心中國實驗室的負責人,向《環球時報》的記者透露,全球半導體制造業競爭加劇的導火索,部分源于數年前美國發起的對我國科技領域的打壓及其后續影響。美國及其盟友對中國實施了高端半導體產品的禁運措施,這一舉措使得日本看到了在芯片制造領域發展的新希望與機遇。日本期望依托芯片產業的局部優勢日本東京大學,諸如半導體原材料等關鍵資源,同時利用美國在亞洲的盟友技術支持,構建一條以日本為主導的新產業鏈。然而,他觀察到,近二十至三十年間,日本在信息技術領域屢遭挫折,差距越拉越大。其根本原因在于日本的產業模式與當前產業發展的需求不相適應。

《外交學者》網站指出,日本欲振興其先進的半導體產業,這一志向不僅需克服資金及核心技術的難題,還需努力尋找關鍵客戶。報道強調,對于這類專注于代工業務的企業來說,構建穩固的客戶群體對于增強并展現其技術實力極為關鍵。穩定需求量大的客戶群體往往能給出關于未來市場走向和性能需求的重要意見,這對代工廠的技術研發有著重要的指導作用。比如,蘋果公司對臺積電,三星移動部門對三星代工運營等。但自兩年前宣布生產項目啟動至今,我們尚未找到穩定的客戶企業。

本土半導體代工企業的客戶問題尚未得到妥善處理,然而日本政府卻選擇出資援助其競爭對手——臺積電,以支持其在美投資。美國總統特朗普于當地時間22日公布,日美已達成一項貿易協議,日本將投資5500億美元于美國。這筆資金中,有一部分可能被用于資助臺積電在亞利桑那州推進的工廠擴建工程。

路透社報道,26日,日本內閣官房長官林芳正透露,日本將依照日美貿易協議,建立“政府安全保障能力強化支援”機制。此機制旨在增強合作伙伴的安全實力。值得注意的是,該機制或許會被用來扶持臺積電在美國亞利桑那州設立的新工廠。在此之前,日本政府已作出承諾,將為臺積電在日本國內發展芯片制造業務提供大額補貼。

羅國昭指出,在2納米半導體領域的先進制程技術方面,日本所依賴的核心技術均來源于外部引進。這一現狀表明,日本無法將資源集中用于構建一個具有獨特優勢的產業鏈。此外,目前日本在2納米產品市場上尚未找到明確的客戶群體。若產品無法在市場上得到廣泛的應用,將導致生產成本持續上升,客戶數量減少,進而陷入一個惡性循環。眾多業界人士普遍認為,借助2納米制程技術的芯片來振興日本半導體產業,目前看來或許只是實驗室里難以實現的幻想。