中國政府對臺政策明確:和平統一、一國兩制,軍隊或有調整?

更新時間:2025-07-18 15:08:05作者:佚名

我國政府對于臺灣的政策始終堅定:追求和平統一,最理想的方式是采取“一國兩制”的構想。這一模式在香港和澳門得到了實踐,盡管對其成效眾說紛紜,但其基本構架卻是顯而易見的——在回歸之后,原有的社會制度與生活方式應盡可能得到保留,然而國家的主權必須實現統一。

臺島的情況與港澳存在顯著差異,特別是它擁有一支規模達18萬人的獨立軍隊,這并非微不足道的數字。我國官方曾屢次強調,在實現統一后,臺島有望保留部分自治權利,這其中包括軍事力量。然而,這股軍事力量必然不會繼續以“民國軍隊”的身份存在,而是需要轉變性質。或許,它將轉型為一支地方防衛部隊,亦或是直接融入解放軍的體系之中。

回顧歷史,自1949年解放戰爭勝利以來,國民黨的軍隊是如何處理的呢?其中多數被納入了解放軍的行列,那些愿意留下的繼續履行兵役,而不愿繼續服役的則選擇了轉業或返鄉。這樣的做法或許可以在處理臺島問題時得到借鑒。盡管當前的時代背景已發生顯著變化,處理手段無疑會更加先進和人性,但其根本的指導思想并不會相差甚遠:可用的加以利用,不可用的則要妥善安置。

如果臺島回歸,這18萬臺軍會面臨什么情況?

臺灣島位于一隅,其地理位置獨特,一旦實現統一,或許需組建一支隊伍以維護治安、應對災害以及對抗外部的小規模挑釁。這支隊伍將不具備進攻性質,其職能更傾向于防御與支援。在現役的18萬臺軍中,大部分一線士兵以及中低級軍官有望繼續留任,只是他們需要更換軍銜標識、更換制服,并接受中央政府的指揮調度。

這種布局的優勢在于,它不僅能夠維持臺軍的組織架構,同時還能確保大家有事情可做,避免失業的情況發生。在1997年香港回歸之際,我們保留了紀律部隊(如警察),而臺島或許也會借鑒這一做法。

并非所有人員都能繼續服役。以高級將領或立場尤為堅定的軍官為例,他們或許需要退役。政府不會置之不理,必定會采取安置措施,諸如將他們安排至地方單位任職,或提供一筆補償金,以確保他們能夠順利過渡。

在1949年,眾多國民黨軍官采取了此類做法,部分人投身國有企業,而另一些人則返回故里耕作。如今,隨著生活水平的提升,補償措施無疑將更加完善,他們的生活不會受到太大的沖擊。

臺軍中存在一些價值較高的部隊起步網校,諸如空軍、海軍以及導彈部隊。這些部隊的兵種技術含量高,培訓費用昂貴,且專業性極強,統一后難以立即解散。很可能會將這部分官兵吸納至解放軍,并在接受培訓及考核后繼續履行職責。甚至還有可能晉升職務,畢竟解放軍的規模和資源相較于臺軍要豐富得多。

在當今社會,人性化成為了一種追求,統一之后,臺軍士兵們將獲得一定的自主選擇權:那些愿意繼續服役的,需通過政治審查和培訓,才有資格融入解放軍的行列;而那些不打算繼續服役的,可以選擇退役或轉業,政府將提供相應的保障。這樣的做法既體現了對個人意愿的尊重,又確保了過渡過程的平穩進行。

這話聽起來似乎有些過分,然而細細思量,其中確實蘊含著一定的道理。他們對于真正的統一感到無比喜悅,這心情確實難以言表。

臺軍當前境遇不佳,時常面臨“武力統一”的言論困擾出國日本,日常訓練強度大,心理壓力也隨之增大。特別是基層的義務兵,服役期僅兩年出國日本,為何要如此拼命?一旦實現統一,這種緊張氛圍將不復存在,無需再擔憂戰爭爆發,生活自然會變得輕松許多。

解放軍在全球軍隊中的待遇堪稱上乘,薪資豐厚、福利完備、社會地位亦頗高。相較之下,臺軍的情況則不盡如人意,薪酬微薄、裝備陳舊,眾多士兵對此感到不悅。一旦實現統一并入解放軍,待遇無疑將得到顯著提升。誰不希望薪資翻倍、假期增多呢?

臺軍目前晉升渠道狹窄,眾多士兵即便服役十年仍難脫小軍官之位,發展前景有限。相較之下,解放軍規模龐大,晉升機會豐富,特別是技術崗位的軍人,統一后有望被調至更優單位,甚至有出國參與維和行動的可能。這樣的職業發展前景,對于年輕人而言極具吸引力。

切勿忘記,我們兩岸的同胞本就同根同源。眾多臺灣軍人的親友居于大陸,一旦實現統一,出行將變得極為便捷,探親訪友無需再繞遠路。對于那些在大陸有親人團聚需求的士兵而言,這無疑是一份真實可感的福利。

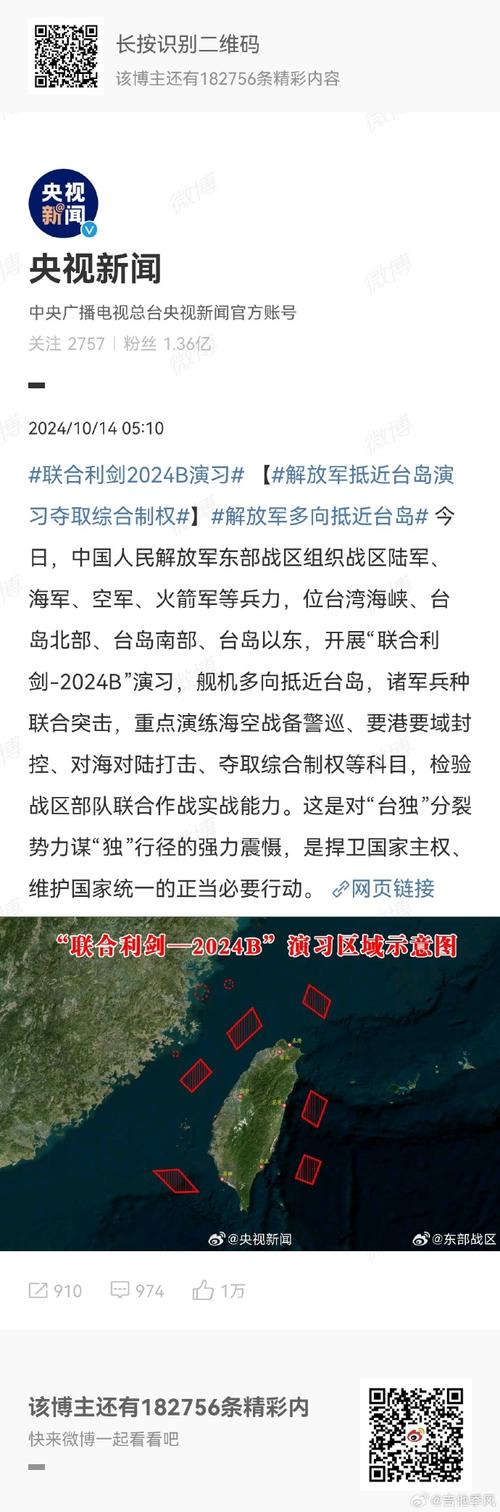

臺灣回歸并非僅涉及兩岸關系,國際社會定會予以關注,特別是美國與日本兩國。美國或許會試圖發表意見,然而我國在處理此類問題時始終信心滿滿。回顧香港與澳門的回歸歷程,國際上的壓力同樣不容小覷,但最終都順利完成了過渡。臺灣問題同樣是我國的內政,他人難以過多干涉。

解放軍目前實力雄厚,在國際舞臺上也擁有一定的話語權,統一后的軍事融合將依照我國的步伐進行。只要臺軍問題得到妥善解決,即便外界反對聲音強烈,也無法掀起太大的波瀾。

自然,具體的實施步驟需依據當時的實際情況與政策而定。然而,依據歷史經驗與現實條件分析,這一過程并不會過于繁雜。兩岸本是一家,臺軍亦屬中華民族,既有的道路早已清晰,關鍵在于何時能夠步入正規。