盤點消失的世界級名校:燕京大學曾是中國最美高校?

更新時間:2025-08-10 21:07:01作者:佚名

我國大學數量位居全球之最,然而在世界名校的排行榜上,我國名校卻鮮見身影。你可能不知道,一百多年前,我國擁有眾多享譽世界的頂尖學府,這些學校多由基督教或天主教團體創立。然而,在1952年的教育體制改革中,這些教會背景的大學紛紛消失,被歷史的長河所淹沒。接下來,讓我們一同回顧那些不應被遺忘的學府。

燕京大學創始人之一司徒雷登

燕京大學女校學生

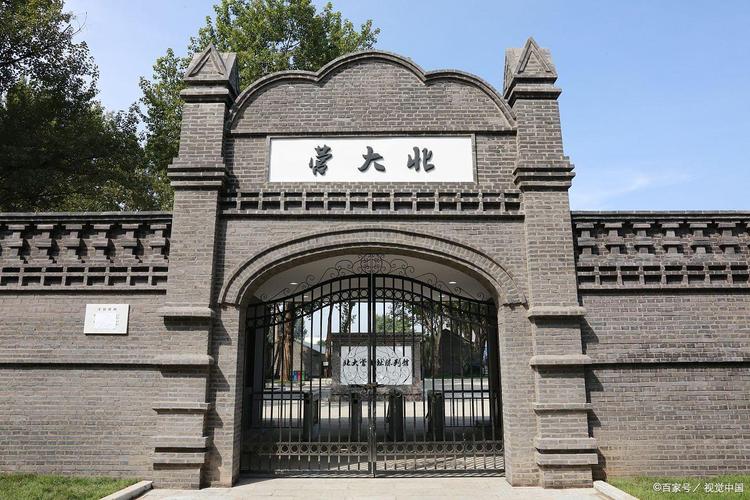

一、燕京大學 ( )

提及我國最頂尖的高等學府,人們往往會聯想到北京大學或是清華大學,它們不僅擁有迷人的校園風光,還享有極高的聲譽,吸引了無數有志青年競相前往。但追溯至上世紀初,我國最為秀美的大學非燕京大學莫屬。

燕京大學,這所大學帶有歐美教會色彩,是20世紀初由四所來自美國和英國的基督教會共同在北京創立的。它被譽為近代中國規模宏大、品質卓越、環境宜人的高等學府之一。該校由時任美國駐華大使司徒雷登出任校長,正式成立于1919年,并在1930年春季與美國哈佛大學攜手共建了哈佛燕京學社。在那個年代已經躋身于世界一流大學的行列,在國內外享譽盛名。

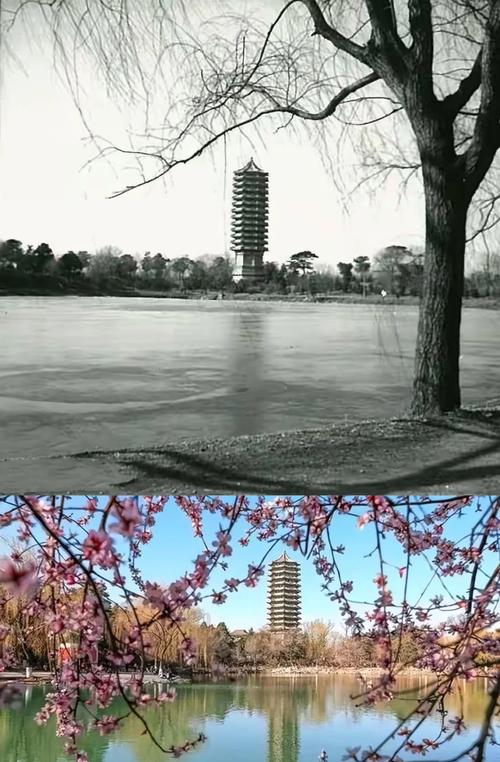

燕京大學的校園被譽為“燕園”,這里依山傍水,紅墻灰瓦,畫棟雕梁,景色宜人,美輪美奐,堪稱建筑藝術的杰作,充分展現了京城的韻味,設計師的設計理念深刻體現了中國古典建筑的特色。

抗日戰爭爆發期間,燕京大學為躲避日本侵略者的侵擾,不得不踏上了一段顛沛流離的遷徙之路,其足跡甚至遠至天府之國的成都。戰爭勝利后,學校得以重返北京。隨后,在1952年中國高等學府院系大規模調整的背景下,燕京大學不幸被撤銷。而在國民黨蔣介石撤退至臺島之后,燕京大學在香港與香港中文大學的崇基學院實現了合并。

其在中國大陸的資產相繼被我國政府接管并進行整合,文科和理科被納入北京大學,工科則歸屬于清華大學,法學院及社會學系則并入中國政法大學。同時,北京大學接手了燕京大學的校園,校園內的建筑保留了大量燕京大學的古跡。

燕大學生走出教學樓

燕大在五四運動時期應運而生,彼時新文化運動在中國大地上蓬勃發展。作為中國高等學府的佼佼者,燕大自創立之初便與學生們的愛國民主運動緊密相連。燕大學子不僅積極參與了組織發動的“一·二九運動”,還團結起來共同抗擊并聲討日本侵略者。他們走上街頭游行,高呼國共合作,共同抵御日寇的侵略,在一系列事件中表現出了滿腔的熱血和報國之志,為國家和民族做出了應有的貢獻。

燕京大學的歷史長河中,諸多博學多才的教授曾在此傳道授業,他們的學生遍布四海。諸如知名哲學家、現代新儒家的代表馮友蘭,文學家兼社會活動家鄭振鐸,燕京大學文學院的教授許地山起步網校,兒童文學作家謝冰心,歷史學家錢穆,以及文物鑒定專家王世襄等,都是其中的佼佼者。

司徒雷登,燕京大學的共同創立者之一,被視為燕大的精神支柱。他掌管學校事務長達27年之久,深受師生尊敬,被譽為“燕園之魂”。司徒雷登秉持著寬容的辦學理念,重視學術而不偏袒政治立場或學術派別。因此,燕大一時人才輩出,教授薈萃。可以說,后來的北京大學在很大程度上延續了燕大的優良傳統,為國家培育了眾多學術泰斗。

輔仁大學舊址

輔仁大學建筑老照片

二、輔仁大學(Fu Jen )

北京輔仁大學,始建于1925年,由羅馬教廷所創立,其前身是北京公教大學附屬的輔仁社。1927年,該機構正式更名為北京輔仁大學。該校曾與北京大學、清華大學、燕京大學齊名,被譽為北平四大名校之一。輔仁大學的前身是由英斂之、馬相伯共同創立的輔仁社。英斂之先生曾創辦《大公報》,是一位著名的愛國人士。他們還特別聘請了史學界的一代宗師陳垣先生擔任校長。

1952年,輔仁大學在高校調整的大潮中遭遇撤并。該校的校區隨之并入北京師范大學的北校區。與此同時,該校的師生及系所編制分別被整合進北京大學、北京師范大學、中國人民大學、中國政法大學、中央財經大學等高等教育機構。時至今日,輔仁大學的校區已變身為北京師范大學繼續教育學院的新址。

在抗日戰爭那個年代,輔仁大學設立了一個名為“炎社”的研究團體,專注于研究顧炎武,并積極宣揚抗日救國的理念。同時,我國著名文學家魯迅先生也曾在此地發表過激昂的抗日演講。作為我國最負盛名的教會學府,輔仁大學曾邀請政界、文化界的杰出人物張繼、胡適、翁文灝等擔任校董,而任教于此的老師們也大多是知名的學者。此外,輔仁大學還培養出了諸如劉乃和、鄧昌黎、葉嘉瑩、鄧肇豪等眾多杰出的校友。

上個世紀的輔仁大學女學生

建于1930年的輔仁大學新樓,乃一幢具有中國宮殿風格的建筑,其建筑的中軸線清晰可見,整體布局對稱嚴謹。主樓部分融入了眾多古典建筑的精致細節,宛如古代中國宮殿的縮影。此外,該樓還榮膺為舊京三大中西合璧建筑之一。校園后花園風光旖旎,吸引了眾多電影制作團隊前來挑選拍攝地點,諸如《最佳拍檔》、《霸王別姬》、《還珠格格》、《云水謠》等知名影視劇均在此取景,因而這里曾一度成為學生們熱衷的打卡熱點。

齊魯大學師生合影

齊魯大學舊址

三、齊魯大學( )

山東基督教共和大學,通常被稱作齊大,始建于1864年,即清同治三年,其創建是由美北長老會與英國浸禮會攜手推動,匯聚了美、英及加拿大等多國基督教教會之力,成為中國教會大學的先驅之一。在它的全盛時期,齊大被譽為“華北最高學府”,與燕京大學相映成趣,并享有“南齊北燕”的美譽。齊魯大學醫學院實力非凡,故而民間流傳著“北有協和、南有湘雅、東有齊魯、西有華西”的說法。即便時至今日,與齊魯大學有著深厚淵源的山東省齊魯醫院,依舊穩居省內綜合醫院前三甲。

在戰爭年代解放之前,齊魯大學為了躲避戰火,不得不進行兩次搬遷,1937年,它與五所其他高校一同遷至四川成都的華西壩,這一事件被后人稱為“華西壩五大學”。到了1951年1月,新中國成立后的教育機構接管了齊魯大學,解除了外籍教職工的職務,中國完全恢復了齊魯大學的教育自主權。這所擁有48年歷史的教會學府,最終回到了人民的懷抱。

1952年,齊魯大學在我國的院系大調整中被迫取消了原有的組織架構。其下轄的各個學科,如數家珍般,分別被整合進了山東大學、山東師范大學、南京大學以及山東農業大學等高等教育機構。而原本的校園所在地,如今已成為山東大學齊魯醫學院的所在地。

齊魯大學在其最輝煌的歲月,可追溯至上個世紀的三十年代。在那個時期,林濟青校長執掌校政,他提出了創新的辦學理念,廣泛吸納了眾多賢能之士。得益于學校優良的氛圍和優美的環境,齊魯大學的名聲遠播。當時,齊大設立了國學研究所,邀請了諸如著名作家老舍、歷史學家顧頡剛、錢穆、王敦化、范迪瑞等眾多知名學者加盟,該研究所一度成為了全國國學研究的核心。在這段時間里,齊大迎來了眾多杰出人才,其中包括著名的墨學專家欒調甫、知名的戲劇創作者馬彥祥、資深的史學研究專家張維華以及才華橫溢的散文作家孫伏園等人。

百年前的東吳大學

東吳大學校門舊址

四、東吳大學( )

東吳大學作為中國20世紀初首座采用西方教育模式的學府,始建于1900年,由基督教監理會在蘇州設立,其歷史可追溯至蘇州的博習書院、宮項書院以及上海的中西書院。該校不僅是我國首家開設法學專業的私立高等教育機構,還堪稱我國最早實施研究生教育并授予碩士學位的院校,同時具備頒發博士學位的資格。

1952年,我國進行了一次大規模的院系調整,東吳大學與蘇南文化教育學院、江南大學數理系合并,組成了蘇南師范學院。在這次調整中,學院還更改了名稱,變為江蘇師范學院,而其原有校址并未發生變動。經過1982年的上報和國務院批準,學院最終更名為蘇州大學。

與此同時,在1951年,位于臺島的東吳大學得以重建,從而成為該地區首所私立高等學府。這所臺島東吳大學與大陸的蘇州大學有著共同的根源和傳承,彼此之間建立了姐妹校的關系。

隨后,學校的規模得到了進一步的拓展,經教育部及江蘇省政府的正式批準,學校陸續吸納了蘇州蠶桑專科學校、蘇州絲綢工學院以及蘇州醫學院。在同一時期,位于上海的東吳大學法學院被整合進華東政法學院(即現在的華東政法大學),而會計系則并入了上海財政經濟學院(即現在的上海財經大學)。

東吳大學師生舊影

上世紀初期,東吳大學的法學教育在國內外享有盛譽。1915年,該校在上海成立了“東吳大學法學院”,講授現代法律知識。當時,國內法學界有“南東吳、北朝陽”的說法,東吳大學法學院正處于鼎盛時期。學校培養了許多現當代著名的法學專家,如鄂森、王寵惠、吳經熊、倪征燠等,被譽為“華南第一流的,也是最著名的法學院”。

江蘇省歷史上首座私立大學的畢業生中,涌現出了眾多杰出人物,諸如知名社會活動家、前佛教協會會長趙樸初,前政協副主席、社會學家雷潔瓊,社會學家費孝通,經濟學家馬寅初,以及遺傳學家談家楨等人。他們才華橫溢,猶如繁星點點,熠熠生輝。

圣約翰大學校門

圣約翰大學教學樓

圣約翰大學校區

五、位于上海的圣約翰大學,亦稱上海教會大學,禁止任何形式的修改。

圣約翰大學,顧名思義,是一所教會性質的高等學府,常被簡稱為圣約翰。該大學始建于1879年,最初名為圣約翰書院。1881年,它成為中國首所全英語教學的學校。1905年,圣約翰書院正式升格為圣約翰大學,成為中國第一所現代意義上的高等教會學府。該校的校訓是“光與真理”。被譽為“東方哈佛”與“外交人才搖籃”,該學府亦是外國教會在中國設立并維持時間最久的教育機構。

1952年,我國進行了院系調整,圣約翰大學不幸被撤銷。其原有學科紛紛融入華東師范大學、復旦大學、同濟大學、交通大學等知名學府。校址最終劃歸華東政法學院。就這樣,擁有五十多年輝煌歷史的這所名校,在歷史的長河中黯然消失。

圣約翰大學,作為一所歷史悠久的名校,創下了諸多紀錄:它不僅是我國最早舉辦田徑運動會的高校,還是國內首個成立校友會的學府;此外,它還培養出了中國歷史上第一支足球隊;同時,這所高校也是我國最早設立新聞專業和建筑系的學術機構。

圣約翰大學昔為上海乃至全國頂尖學府之一,該校秉持反清反殖民的光榮傳統,多次領導學生發起愛國運動,其影響力歷久彌深。該校素有“東方哈佛”、“外交英才搖籃”的美譽,在七十余年的發展歷程中,孕育了大量外交精英和國家棟梁,在民國及近現代史上留下了眾多赫赫有名的校友。

經數據統計,圣約翰大學的杰出校友眾多,超過百位。其中,較為知名的校友有:杰出的外交家顧維鈞、外交家施肇基、紅色資本家榮毅仁、新聞家鄒韜奮、香港電影界的奠基人鄒文懷、民生銀行的創始人經叔平、著名的作家林語堂、張愛玲、建筑領域的巨匠貝聿銘以及國學界的泰斗吳宓等人。

震旦大學校門

震旦大學師生合影留念

六、震旦大學( )

震旦大學,曾名為震旦學院,是我國近代知名的教會學府,曾享有“東方巴黎大學”的美譽。該校由法國天主教耶穌會于上海設立,是中國首家能夠授予研究生碩士及博士學位的院校。1903年2月27日,馬相伯神父在上海徐家匯天文臺舊址創立了這所著名學府。

震旦一詞源于印度梵語,其意與中國相同,在英文中則象征著曙光。馬相伯期望這所大學能如同初升的太陽一般,成為我國教育的光輝象征。馬相伯不僅是震旦大學的首任校長、董事長,更是擔任了終身校長的職務,他的一生都在對震旦大學施加影響并提供支持。

1908年,學校搬遷至盧家灣,到了1928年,其名稱變更為震旦大學。震旦大學內部設有醫學院、理工學院、法學院、文學院以及震旦女子文理學院。1952年,我國高校進行了一次院系調整,震旦大學被撤銷,其所屬的各個院系被分別劃歸至復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、華東政法學院以及南京大學等高校。如今,震旦大學原本的校址已經變成了上海交通大學醫學院的校區。

震旦大學內最為知名的建筑物乃震旦博物院,其前身稱作“徐家匯博物院”。作為中國最早成立的博物館之一,它始建于1868年臺灣輔仁大學排名,主要陳列動植物標本。1930年,該博物院更名為“震旦博物院”。館內藏品豐富,種類繁多,其收藏的動植物標本在當時遠東地區首屈一指,構建了一個綜合性的大型博物館體系,因而被譽為“亞洲的大英博物館”。

震旦大學自成立以來,已走過近半個世紀的光輝歷程,期間孕育了眾多杰出的校友,他們的聲名遠揚至四面八方。諸如政治活動家和教育家馬君武,書法家同時也是政治家的于右任,詩人戴望舒,天文學家高平子,體育外交家何振梁,美術教育家和藝術大師徐悲鴻,以及數學家胡敦復等,都是其中的佼佼者。

之江大學主樓舊址

之江大學舊址建筑

七、之江大學( )

位于杭州,由基督教美北長老會和美南長老會共同創辦的之江大學,是中國十三所基督教大學中的一員。其前身是寧波的崇信義塾。在中國高等教育領域,該校占據著不可忽視的歷史位置。1951年,浙江省文教廳接管了之江大學,隨之,美國籍教師紛紛離校返回祖國。到了1952年,隨著中國高校院系的調整,之江大學最終被撤銷。該學院被浙江師范學院、浙江大學以及復旦大學所分割,而之江大學則成為了過去。

自1911年開始,之江大學便選址于錢塘江之畔,位于六和塔附近二龍頭地段,那里環境宜人。如今,它已成為浙江大學之江校區的一部分。值得一提的是,2006年,之江大學的原址被正式納入國家重點文物保護單位名錄。

之江大學的杰出校友名單中囊括了眾多杰出人才,例如散文大家潘希珍、理論物理領域的領軍人物束星北、散文作家陸蠡以及翻譯界翹楚朱生豪等人。

金陵大學校門

金陵大學老照片

八、金陵大學( of )

金陵大學,簡稱“金大”,其歷史可追溯至1888年,由美國基督教會美以美會在南京創立臺灣輔仁大學排名,是一所著名的教會大學。該校在當時被譽為“中國最優秀的教會大學”,享有“江東之雄”、“鐘山之英”的崇高聲譽。金陵大學是首個向中國政府申請備案并獲得批準的外國教會大學,同時在所有教會大學中,它是唯一被評為A類的學府。

1952年,我國進行院系調整,金陵大學被取消原有編制。其文、理學院等并入南京大學,同時,一些院系參與了南京農學院、南京師范學院等新學院的組建工作。歷史檔案資料也被劃歸至南京大學管理。此外,南京大學還將校園從四牌樓遷至金大鼓樓的新址。

金陵大學學生

金陵大學擁有文學、理學和農學三大院系,其英語文學與古文化研究享譽全球。該校在農林學科領域開創了先河,贏得了國內外的高度贊譽。金陵大學培育的杰出人才在中國教育領域產生了深遠影響,對現代教育的進步、新型人才的培養及輸出作出了卓越貢獻。

金陵大學歷經數十年,孕育了眾多杰出校友,他們遍布全球,其中不乏知名人士,諸如遺傳學奠基人李景均、國學泰斗南懷瑾、教育先驅陶行知、諾貝爾文學獎得主賽珍珠、圖書館學創始人劉國鈞、哲學家方東美等。

嶺南大學舊址

嶺南大學學生軍訓

九、嶺南大學( )

嶺南大學的前身是格致學院,該學院由美國基督教長老會于1888年在廣州設立。1927年,因受到廣州大革命的影響,學校被迫停辦。隨后,以錢樹芬為首的一批愛國校友共同發起倡議,接手管理學校。在廣東省政府的批準下,學校被收歸國有,并更名為私立嶺南大學。該校不僅開創了中國華僑教育的先河,而且逐漸發展成為南方地區知名的高等學府。

1952年,我國進行了院系調整,嶺南大學與國立中山大學以及其他多所院校的文理科專業進行了整合,由此孕育出了現今的華南理工大學以及中山大學。

1967年9月,嶺南大學的一批校友在香港地區重建了該校,將其命名為嶺南書院。經過多年的發展,該書院在1999年正式更名為嶺南大學。如今,它已成為香港八所知名公立大學中的佼佼者。

嶺南大學的畢業生足跡遍布全球,其中成功者眾多,其中不乏知名的愛國華僑。諸如:民主革命的先驅陳少白、國學領域的泰斗陳寅恪、語言學的權威王力、音樂界的作曲家冼星海、革命事業的杰出代表廖承志、武俠小說的巨匠梁羽生、社會活動的積極分子陳香梅等,均享譽海內外。