2025年軟科中國大學排名發布!中堅梯隊博弈,上海大學第60名憑何

更新時間:2025-08-22 20:05:04作者:佚名

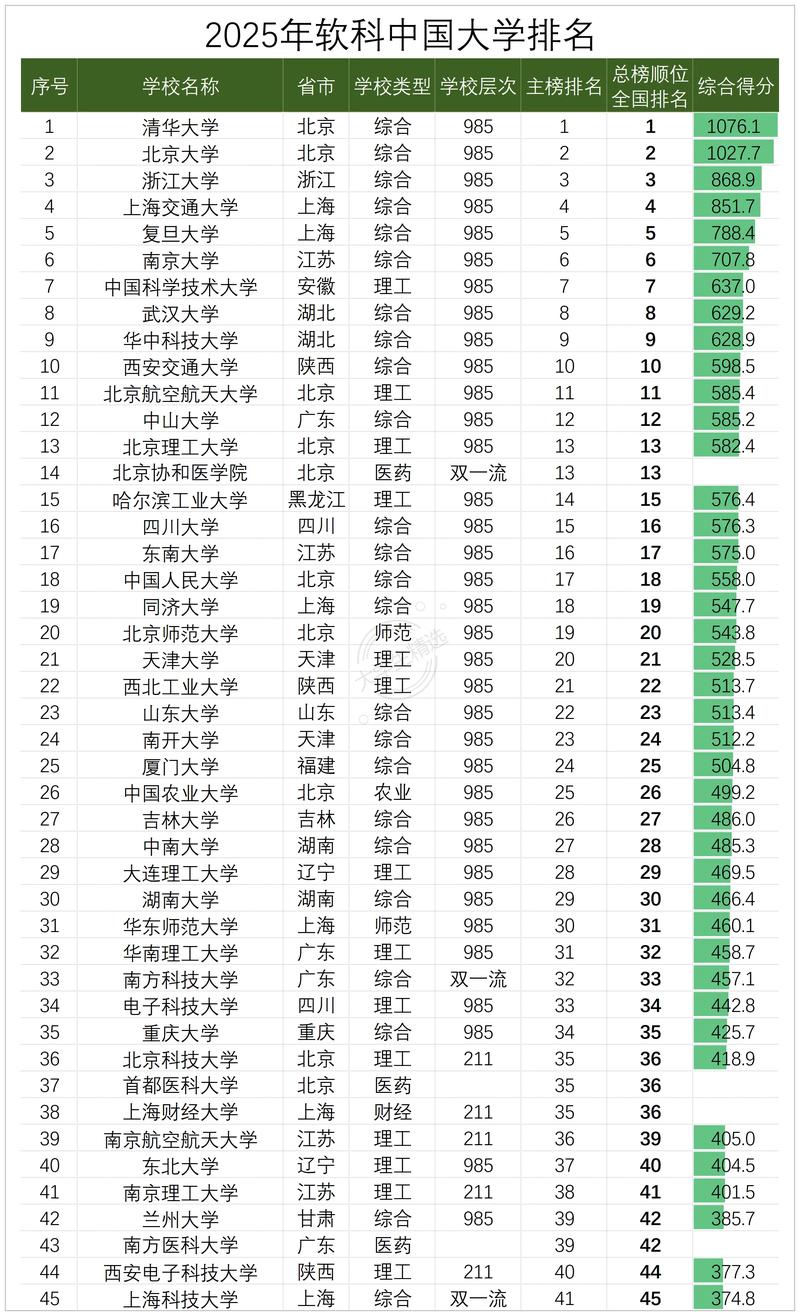

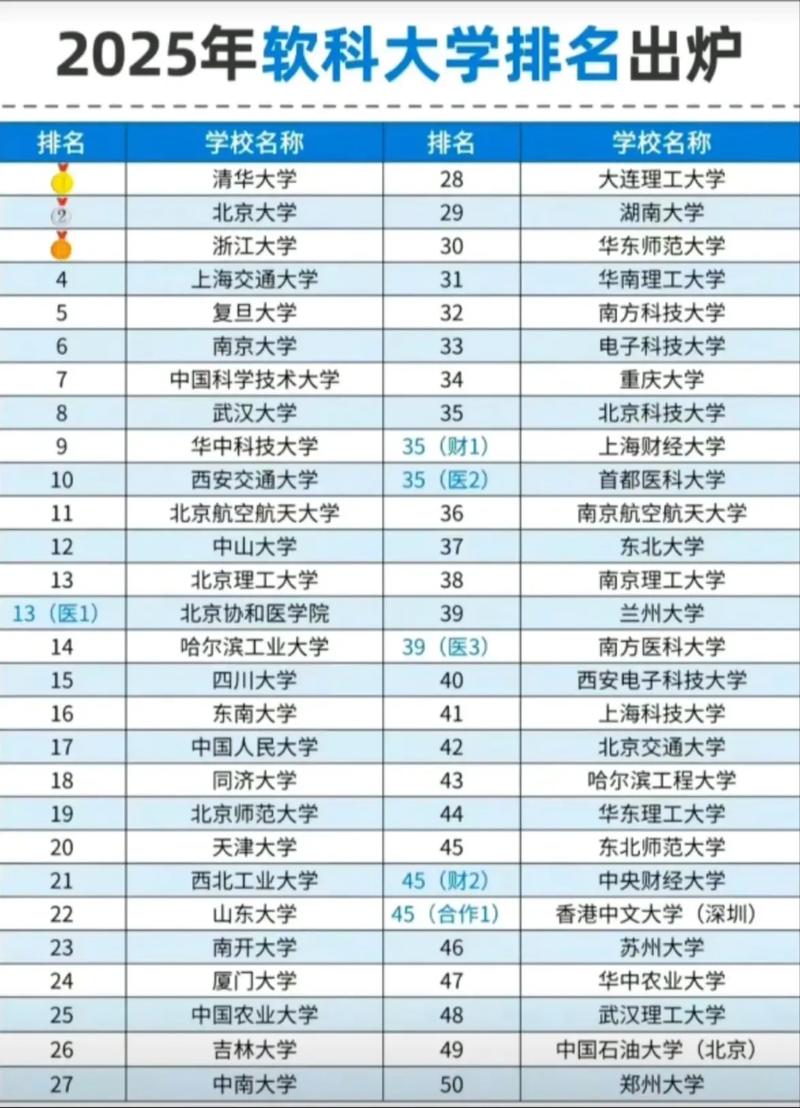

2025年度軟科中國大學排名公布,這份囊括全國一千余所本科院校的權威名單,憑借科研水平占比提升至百分之四十、服務區域發展指標增加一倍等創新,再度引發高等教育領域震動。

排名前十的高校地位十分穩固,但第六十一至七十位的“實力集團”內部競爭激烈,上海大學保持在第六十位,河海大學守住第六十四位,深圳大學以微弱優勢領先云南大學,區域發展與學科特點的較量正在展開,這些學校雖然不是頂尖學府,卻憑借獨特的發展策略展現了中國高等教育的強大適應能力。

上海大學第60名:國際化都市的“創新引擎”

上海大學最終獲得331.9分,位列第60位,主要得益于優質的教育資源以及國際上的較強實力。學校緊鄰上海的經濟核心區,與張江科學城緊密合作,共建了五個國家級實驗室。其數字化教學模式已應用于99%的課程中,教師隊伍里,有35%的人擁有正高級職稱,由院士團隊負責指導微電子、人工智能等尖端學科的發展。

但劣勢也很明顯:科研成就和重點工程影響了評價結果,與頂尖學府相比,國家科技大獎的獲得次數只有頂尖大學的三分之一。

上海大學在國家戰略層面表現突出,其硬實力十分顯著,具體體現在本科就業成果上,畢業生去向明確,就業率高達98%。其中,超過百分之六十的畢業生選擇留在長三角地區,從事集成電路和金融科技相關工作。華為和特斯拉每年都會雇傭上千名工程師名牌大學排名,他們中的許多人正是該校的畢業生。如果上海大學未來能夠在科研成果轉化方面取得重大進展,這座被譽為“城市創新引擎”的高校,極有可能實現新的跨越式發展。

河海大學第64名:水利王者的“綠色使命”

河海大學以330.2分位列第64位,學科集中度高是其顯著特點。水利工程學科處于全球前三,負責長江三峽、南水北調等國家級工程監測工作,水電實驗室全部通過國家認證。教師隊伍中,百分之八十的教授參與了全球水安全項目,院士團隊的規模在行業內是最高的。但是,地域經濟限制了它的進步:與深圳、上海的大學相比,河海的數字資源配置較少,全球實力排名僅為78分。

社會貢獻是河海的隱藏優勢。課程設置中,六成內容圍繞“碳中和”主題展開,2024年,本校學生團隊研制的“智能灌溉裝置”在西北地區農業中應用,創造了上千萬的經濟效益,這所擁有百年歷史的學校憑借“水滴石穿”的堅韌,不斷鞏固著國家生態安全的根基。

深圳大學VS云南大學:速度與深度的區域較量

深圳大學和云南大學得分僅相差一分,分別為323.7分和320.7分,分別位列第68名和第69名,這背后是兩種不同發展模式的交鋒。

深圳大學依托“產業協同”優勢,憑借毗鄰大灣區產業鏈,華為與騰訊共建實驗室每年培育超千項專利成果名牌大學排名,微電子學科位列全國前十五,學生就業薪資處于全國前十水平。然而該校存在“學術積累薄弱”問題,頂尖人才離職比例達15%,國際競爭力評估得分為79,重大基礎性研究項目比例不高。

云南大學憑借高原生態優勢,生物多樣性學科位居世界前列,傣醫藥研究得到國家級實驗室資助。學校面向南亞東南亞,留學生數量占二十成,“一帶一路”服務評價高達八十六分。然而,科研成果轉化步伐緩慢,科研經費較深圳短缺三成,畢業生主要流向本地中央企業,創新企業培育成效不及深圳大學一半。

這場較量顯露出根本分歧,一邊是深大憑借發展活力緊隨市場節奏,另一邊是云大依靠生態建設響應國家需求。究竟哪個更勝一籌?評判標準就在它們的核心任務里。

其他特色高校

中國礦業大學(北京)位列全國第63名,礦業安全學科位居全國首位,負責推動“智能礦山”國家級項目,社會服務能力獲得高度評價,得分為90分,戈壁礦區轉變為科研實踐基地,產學研成果轉化效率在工科高校中表現突出。

暨南大學位列第65名,作為一所具有僑校背景的高校起步網校,其國際化程度較高,有30%的教師隊伍由海外歸來的學者組成,其華文教育項目對全球40個國家產生了影響,在國際競爭力評估中獲得了85分的成績

北京工業大學排名第七十二位,是京津冀區域合作中的關鍵科技平臺,工程領域的成果轉化表現突出,每年能夠培育五十家科技創新公司,其專利獲得數量達到了頂尖的工程技術大學水準。

軟科排名的重要考量要素,好比一個多面鏡體,上海大學的城市特質、河海大學的水利專長、深圳與云南大學的區域互動,顯現出國內大學從追求規模轉向注重品質的轉型。這些位于61至70位次的學校,雖然與最頂尖高校尚有差距,卻憑借穩固的貢獻與明確的特色,奠定了高等教育體系的多元基礎。

名次最終確定之后,實質性的角逐才真正啟動,誰能把學術鉆研成果轉化為國家發展的驅動力,誰就能成為未來十年的勝利者,這既是各大學之間的較量,也是中國創新能力整體上開始活躍的表現。