宅茲中國出版后,作者與譯者圍繞為何談論中國展開對話?

更新時間:2025-09-04 17:07:59作者:佚名

【緣起】

二零一七年四月,Brill出版社刊行了葛兆光撰寫、Jesse Field與秦方合譯的《宅茲中國》(Here in ‘China’ I Dwell: of China for Our Time)。六月十二日,該書作者及譯者于復旦大學文史研究院,就“當今之世我們?yōu)楹握摷爸袊敝h題,展開了對談。下面就是對話的摘錄,已經(jīng)葛兆光教授審定。

《宅茲中國》簡體字版

《宅茲中國》繁體字版

《宅茲中國》韓文版

《宅茲中國》英文版

葛兆光教授

葛兆光先生的《宅茲中國》存在繁體字版本和簡體字版本,二者于2011年春季分別由臺北聯(lián)經(jīng)出版公司和北京中華書局推出。出乎意料的是,該書問世數(shù)載后,竟然引發(fā)了廣泛的社會關注。我近期收到了這個最新版本,印刷數(shù)量達到三萬六千冊,若計入臺灣地區(qū)的版本,總數(shù)或許已接近四萬冊。該書的次年,首爾方面便迅速推出了韓文譯本。如今,憑借兩位譯者的付出,歐洲Brill出版社已推出英文譯本;預計今年歲末,日本東方書店將發(fā)行日文版本。因此,此書在我的全部藏書里,各種譯本似乎最為齊全,涵蓋了簡體字版、繁體字版、英文版、韓文版以及日文版。此外,近些年我也陸續(xù)接觸到不少關于中文、英文、日文、韓文版本的書評,引發(fā)了諸多各異的反響。今日議題聚焦于《宅茲中國》,故我接下來要談的是,我們?yōu)楹我懻摗爸袊薄?/p>

眾所周知,2011年《宅茲中國》問世以來,"中國"便成為備受關注的議題。眾多學者認為,對"中國"這一概念的重新闡釋或界定,具有至關重要的意義。眾多來自不同地域、不同領域的學者共同參與了探討,例如,考古學家許宏創(chuàng)作了著作《何以中國》,書中深入研究了早期“中國”的建構過程;此外,許倬云先生推出了《說中國》,這部作品由我負責“闡釋”,旨在梳理這個多元復雜社會的歷史脈絡。再比如,王賡武在香港中文大學舉辦的“余英時學術講座”中發(fā)言,演講主題被命名為,內地中文書名定為《重塑中國》。這類著作日漸增多,香港中文大學出版社推出了劉曉原的《邊陲中國》,李零則著有四冊一套的《吾國》,由三聯(lián)書店發(fā)行。

人們能夠注意到,圍繞“中國”這一理念,確實存在諸多意味深長且十分隱晦的觀點、視角、途徑乃至歸屬感的爭議。今日,我旨在闡述為何當下我們熱衷于探討“中國”,并特別希望向各位揭示,倘若我們追溯過往感覺的英文翻譯,或許會察覺并非所有時期的中國人都熱衷于辨析“中國”究竟意味著什么。大約是當人們感到憂慮時,才會格外熱衷于探究“中國”的本質。記得許宏先生出版《何以中國》那本著作后,他撰寫了一篇文章,發(fā)表在《讀書》雜志上,闡述了許多學者探討何為中國這一議題,實際上揭示了學術界或文化領域普遍存在的“集體不安”。就是說,究竟什么構成中國,誰是真正的中國人,為何要守護中華文化,這些問題變得復雜,促使中國既要自我確認身份,又要尋求外部認可,于是“何為中國”這一命題凸顯出來。

可是大家都知道,以前中國并不是問題。譬如要編撰華夏文明通鑒,根本不必劃定何為華夏;若要梳理華夏文章譜系,縱然在民族認同上,有五十六個族群,但實際書寫時,卻主要只記述漢族文章,也稱華夏文章譜系,卻鮮有人認為有瑕疵,照樣華夏文章譜系編撰出來,聽說華夏文章譜系有上千種版本,卻很少有人先來劃定華夏;同樣,先前撰寫華夏過往,也不是首先去說明何為華夏。自古以來,未曾存在一個名為“中國”的朝代或帝國,然而人們卻普遍用“中國”來指代自身,并且對此毫無異議。

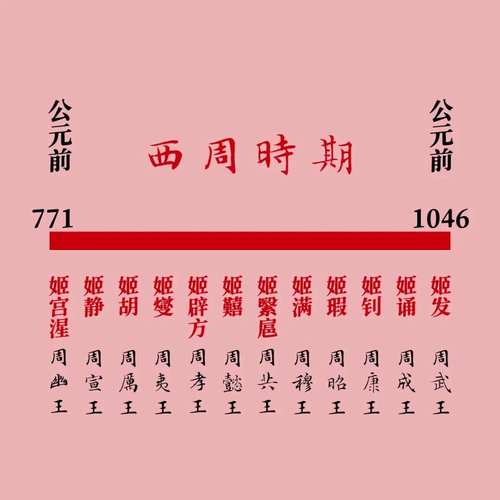

然而,我留意到,歷史上曾有三個階段,關于“華夏”的憂患促使“怎樣才算華夏”的議題引發(fā)了廣泛討論。

北宋版圖

第一個朝代是宋朝,特別是澶淵之盟簽訂之后的宋朝。我一直將安史之亂到澶淵之盟這兩百五十年視為一個歷史轉折階段,直到澶淵之盟(1005年)簽訂,宋代才真正成型,在此之前僅是唐末五代的延續(xù),而澶淵之盟之后,無論是文學創(chuàng)作、文化發(fā)展,還是思想觀念,才真正展現(xiàn)出宋代的獨特風貌。然而,當宋代確立自身地位,中國便陷入了一種普遍的憂患狀態(tài)。究竟是什么原因呢?我認為澶淵之盟之后,北宋顯現(xiàn)出五個顯著癥結,首為民族界限,次為君臣關系,再是文武矛盾,還有佛道沖突,終是南北差異,這五大癥結便形成了北宋思想領域的憂患與不安。

當前,華夷最為焦慮。由于契丹、西夏、安南、大理、高麗及后來的女真相繼崛起,北宋已不復往日天下共主之尊,四周皆為強敵,這不禁讓人思考,究竟何為天下的正統(tǒng)?華夏民族是否最為卓越?華夏文明能否成為文化、政治、信仰的典范?這些問題隨之浮現(xiàn),而疑問自然引發(fā)爭論。特別是,不僅外部有了麻煩,內部也在變化。

那個朝代的中國,產(chǎn)生了一個顯著的情況,唐代和五代時期各民族相互融合,而到了宋代,國內各個群體和文化大體上變得一致。眾所周知,唐代眾多名士包括一些知名文人都有少數(shù)民族血統(tǒng),白居易、劉禹錫、元稹等人便是如此,史載《北夢瑣言》曾指出晚唐四位宰相畢、白、曹、羅皆非漢姓,而五代時期三個君主又源自沙陀部族,但進入北宋后,似乎這些少數(shù)民族姓氏逐漸淡出歷史,完全融入漢族之中,翻閱他們的生平記錄,“祖籍在洛陽”,“先祖來自朔州”,“家族發(fā)源大名”,而且那些原本屬于少數(shù)民族姓氏的家族,甚至比漢族還要漢化,比如米芾可能出自昭武九姓,但他的文化素養(yǎng)難道不十分“中華”嗎?內部的“胡漢”問題,轉為了外部的“華夷”問題。

因此,需要加強內部團結,明確個人歸屬感,抵御外部挑戰(zhàn),就必須重新闡釋何為華夏。史冊上首部《華夏論》便誕生于這個時期,執(zhí)筆者是被譽為宋代思想先驅的“三先生”之一的石介。值得留意的是,當時社會上掀起了一股熱衷探究“尊王攘夷”的春秋學討論熱潮,宋初的“三先生”主要研習的就是春秋典籍。同樣,當時也出現(xiàn)了諸如歐陽修等人撰寫的《正統(tǒng)論》等著作進行辯論。北宋需要建立一個新的國家,這個國家以漢族為主體,具有高度的一致性,因此必須闡述它的存在意義,明確它的歷史方位,確立它的自我認知。

我常認為,以往探究宋代理學發(fā)展歷程時,很少將族群、國家、認同等議題納入考量,過于側重儒家與佛教結合孕育出理學,或許因此忽視了更關鍵的背景因素。那個世界,那個時期,北宋與周邊地帶的互動出現(xiàn)轉變,關于“華夏”的憂思才隨之浮現(xiàn)。這標志著第一個階段。

清代版圖

第二個時代屬于晚清民國時期,時間跨度為二十世紀前半段。眾所周知,清朝統(tǒng)治期間中國的版圖有所拓展,境內民族構成也日益多元,不再是明朝時的單一漢族,而是形成了滿、蒙、回、藏、漢等多民族共存的格局。不過因為國際形勢演變,我國需要從舊式王朝向現(xiàn)代民族國家過渡—在此,我不主張用“王朝到民族國家”這種表述,而應采用“舊式王朝到現(xiàn)代民族國家”這種說法—然而在此過程中,學界存在兩種觀點,一種觀點是康有為、梁啟超、蔣智由等人的理念,依傳統(tǒng)劃分,他們屬于保皇派,他們意圖守護清朝所建立的廣闊民族與領土,因此康有為主張維持清朝原有的疆域與民族,直至民國建立,還極力主張維護滿蒙回藏;而梁啟超為了配合當時“民族-國家”的潮流,更提出了“中華民族”這一概念來對應“中國”。還有一種觀念,源自當年的革命人士,諸如章太炎、孫中山、朱執(zhí)信、汪精衛(wèi)等人,眾所周知,當時革命人士的口號是“驅逐外族,重建華夏”,他們反對滿族統(tǒng)治,甚至指出明清更迭意味著國家淪喪,如今要重建華夏,實際上就是重建漢族主導的版圖,這當然是為了順應當時全球民族國家的發(fā)展趨勢。然而,民國建立后,那些創(chuàng)建新國家的革命人士卻采納了保皇黨人的主張,眾所周知,《清帝遜位詔書》中“五族共和”的表述,后來成為了中華民國的標語,并且中華人民共和國成立,依舊沿襲了大清王朝確定的版圖,以及滿、蒙、回、藏、漢這些民族構成。

誠然,當前存在一個關乎存續(xù)的重大議題。自十九世紀末期至二十世紀初葉,華夏大地持續(xù)遭遇困境,主要源于外部強權的覬覦,尤其是島國日本的吞并企圖,這引起了學界普遍的憂心忡忡。自清季以降,歷經(jīng)民國時期,直至第二次世界大戰(zhàn)期間,此種憂患與威脅始終縈繞不去。

戰(zhàn)爭年代,國家面臨存亡絕續(xù)的境地,凝聚民族共識的心情也達到極點,例如傅斯年表示“華夏民族是一個整體”,顧頡剛指出“中華民國是統(tǒng)一的”,那個時期,歷史、考古、民族等學科都致力于守護“華夏”與“中華民族”,諸如傅斯年反駁日本關于滿蒙的說法撰寫《東北通史》,華啟云探討《華夏疆域》,顧頡剛與譚其驤編纂《大禹志》,都是這種風氣的體現(xiàn)。

因此,中國的國家現(xiàn)代化進程,既包含著“從天下到萬國”的一條脈絡,也蘊含著“將四方民族納入中華”的一條脈絡,這些我在《何為中國》一書中有過詳細闡述。在這關于“中國”的闡釋中,可以說,最具影響力的著作,政界的代表是1943年蔣介石的《中國之命運》,學界的代表則是同年羅夢冊的《中國論》。此刻,圍繞中國的憂慮源于大清確定的版圖與民族構成不容分割,這與北宋的處境迥異,北宋著重于守護部族的均一性與文化的正統(tǒng)地位,而彼時則強調保持地域的統(tǒng)一性和民族構成的多樣性。

這個階段便是當前時期。為何在本世紀初的第二個十年會再度顯現(xiàn)針對中國的普遍擔憂?中國當前的發(fā)展態(tài)勢,對原有的內部、周邊及國際格局產(chǎn)生了顯著影響,這些格局原本已經(jīng)趨于穩(wěn)定,如今卻出現(xiàn)了變動,導致人們所認知的“中國”形象發(fā)生了轉變,變得不再熟悉,同時中國也在積極尋求重新定位自身在內部、周邊以及國際上的角色,由此引發(fā)了一系列涉及內部、周邊與世界的問題,具體情況在此不再詳述。

這些狀況屬于客觀存在,同時也是過往留下的難題,我們從事的是歷史探究,僅分析這些難題如何從歷史中延續(xù)并演變,至于政治層面的紛爭,理應由政治人物依照法規(guī)體系、國際公約及國際準則來處理,不過我們也觀察到,這些難題都有其歷史背景,歷史研究者有義務闡明這些難題的起因。因此,倘若你認真研讀那些探討“中國”的史學著作,便會發(fā)現(xiàn)一方面這確實關乎歷史學界的議題,另一方面也能體察到其中或許潛藏著現(xiàn)實層面的關切。

現(xiàn)在我來總結一下,中國何時會熱衷于討論自身,通常是在內部和外部環(huán)境出現(xiàn)變化,從而引發(fā)擔憂的時期。

北宋那個年代,中國的處境是四面受敵,自身力量又比較弱。為此,他們采取的辦法,是運用極為尖銳的華夷分別思想,把其他民族看作是低下的,而把自己的民族抬得很高,借助崇尚君王、抵御外侮來凝聚國內共識,追求內部的一致,塑造國家的歸屬感,這就是北宋時的狀況。

其次,在清朝晚期至民國時期,二十世紀前半葉談論中國,其背景源于外來侵略和領土分裂帶來的緊張感與憂慮,目的是實現(xiàn)民族存續(xù),然而局勢的發(fā)展往往超越個人意志,隨后民族存續(xù)逐漸超越了思想啟蒙,并最終與革命運動融合,構成了中國近代歷史發(fā)展的主要脈絡。維護國家統(tǒng)一,保持領土完整,建立各民族間的血緣聯(lián)系和共同根基,以此方式,探求當代中國的疆域劃分、族群構成和國家的正當性依據(jù)。這構成了晚清至民國時期關于中國議題的主要討論背景。

第三點在于目前這個時刻。目前探討中國的背景是什么?當然是中國正在發(fā)展。如果中國沒有發(fā)展,中國都不會成為一個議題。中國發(fā)展起來之后,國內構造、鄰近狀況、全球互動,都出現(xiàn)了顯著變化。

所以,現(xiàn)在我們討論中國的問題,至少涉及四個焦點:

現(xiàn)代中國,究竟是延續(xù)著舊日帝國形態(tài),還是已然轉型為嶄新的國家,抑或是二者特征交織,形成一種別具一格的混合體,又或者,它更像白魯恂所描述的那種,披著國家外衣的文明聚合體。

這個國家該不該融入現(xiàn)代國家的行列,參與現(xiàn)代國家的體系,或者另搞一套,退回到帝國的老路,又或者憑借天下一統(tǒng)的構想,打造一個以自身為軸心的全新世界格局。

第三,關于古代中國的版圖演變過程,需要探討兩種方法,一種是基于當代中國的領土范圍來追溯歷史,另一種是依據(jù)歷史上中國的疆域狀況來敘述歷史。

第四,最關鍵的是,探討歷史上認祖歸宗華夏的族群,以及當代構成中國各民族,是如何融合成為一個整體的,這些群體能否統(tǒng)稱為中華民族呢?若能稱作中華民族,這個概念是否會被所有族群所認同?

最后我要闡明,本稿中諸多議題,我并未形成定論,《宅茲中國》亦未向讀者提供答案,因此,此書問世后,我不得不著手撰寫第二部作品《何為中國》,該書英文譯本已基本完成,預計年底由哈佛大學出版社刊行;然而,完成該書之后,我察覺到仍有若干未解之題,故又創(chuàng)作了第三部著作,即由香港中文大學出版社推出的《歷史中國的內部與外部》。說實話,“華夏”是一個相當棘手的學問難題和過往探討,自2011年問世《宅茲中國》以來,我持續(xù)思索著這個議題,我的見解雖逐步加深,卻無力徹底攻克這些疑惑,我的職責,就是將原本非議題的“華夏”化為疑問,引發(fā)眾人深思,這或許正是《宅茲中國》一書,至今仍吸引部分讀者關注的一個緣由。

Jesse Field談到翻譯時,從譯者角度發(fā)表看法,葛教授提及歷史議題,未給出定論,他本人也未得出結論,翻譯此書涉及兩個層面,

翻譯學術著作能獲得什么益處感覺的英文翻譯,這是個疑問,翻譯時我體會到的樂趣是能夠捕捉到作者的語氣,我尤其希望可以準確再現(xiàn)葛教授的語氣。以《宅茲中國》第一章為例,有個核心表述需要說明,這個表述揭示了中國歷史的獨特性,具體來說,中國并非經(jīng)歷了從帝國向民族國家的轉變,而是在廣闊的帝國觀念里孕育了相對有限的國家意識,同時,在有限的國家認知中又保留了廣闊的帝國想象,近代民族國家的形成,正是脫胎于傳統(tǒng)的中央帝國,即便如此,近代民族國家仍然承襲著傳統(tǒng)中央帝國的思維模式,由此可見,國家的歷史呈現(xiàn)出一種相互交織、彼此依存的復雜狀態(tài)。這句話實在過于冗長,翻譯時我首先要將其分解成若干簡短句式。但分解后的小句仍需緊扣葛教授深奧的論證脈絡,換言之,必須維持其原有的語言構造。承認這些操作頗為費神,待到審視書評時,方能判斷是否處理得當。

此外存在一個疑問,該著作并非全然歸于歷史學范疇,亦可視為史學研究的產(chǎn)物,史學領域具有若干顯著特征,部分論述并非具體歷史事件,而是體現(xiàn)歷史學者對學科觀點的闡述,因而諸多表述,尤其是后半部分,頻繁出現(xiàn)“我”與“我們”的表述,翻譯時應如何處理呢?我們堅持中國的視角,也就是說中國的學者、中國的讀者,需要確立中國的視角。這句話對你們中國的讀者來說沒什么問題,它就是針對你們而說的。我是在翻譯一位中國學者寫給中國讀者的文字給外國讀者看,我得反復琢磨才能想明白,我們外國讀者還是想知道中國的學者是如何為中國的讀者書寫歷史的。

秦方:Jesse剛才談的是枝節(jié)問題,他提到的那些,我們都感到為難。葛老師這部著作的見解極為深奧,但部分論述篇幅頗長,我們二人時常碰頭,花上大半天時間,分析如何準確把握主謂賓關系,其實都是些基礎的句式層面的事,我們總想盡可能維護葛老師那富有洞見的思考。這項翻譯任務對我們而言也是極好的鍛煉。我們的翻譯持續(xù)了兩年左右,Jesse承擔了葛老師書稿的翻譯工作,我則負責原始文獻和引文的翻譯任務。我們每隔兩周會碰面一次,將各自的譯文整合,互相審閱對方的譯文。審閱完成后,把全部稿件集中在一起,再次通讀。反復閱讀了幾遍之后,我們需要請一位Copy幫我們進行最終校對。我們倆的學術背景都與中國歷史研究緊密相連,因此特意請了一位審閱者,從不太了解中國語言或歷史文化的讀者角度審視,看是否存在模糊之處,隨后我們再進行修改,確保內容表達清晰。最終我們反復校對了三次,直至2017年夏天才得以出版,整個流程相當耗時。

此外,翻譯中文引文時,由于國內引文通常缺乏明確的指向性,中文閱讀時大家都能憑直覺明白大概含義,然而譯成英文則難度頗高,至少主語謂語賓語必須明確,同時代詞指代的對象也要清晰說明。因此,我逐條查對了資料,同時也有機會再次學習一些非常著名的內容。

因此,在這次翻譯工作中,我面臨的最大困難與Jesse剛才提及的問題相同。閱讀這本書時,你扮演的是讀者的角色,讀者通過閱讀此書,能夠獲取新的信息,或者領悟新的見解,進而完善自身的認知體系。然而,身為譯者,其實與原作者處于同等位置,而且此次翻譯需將中文轉為英文,我們必須應對一個顯著的轉變。原本葛老師撰寫該書時,主要面向中國不同的學生和學者,但如今我們面對的是西方學術界的學生和學者貝語網(wǎng)校,讀者群體發(fā)生了變化。這對我們構成了一個巨大的挑戰(zhàn)。許多國內研究者認為無需特別提出質疑的表述,或者某些論點,在轉換成另一種語言時,其實相當棘手。

例如,我們中午時分還提及,最為棘手的是翻譯“民族”一詞。提及“民族”,僅兩個漢字,但中文里這個詞的內涵相當復雜,包含中華民族、少數(shù)民族、國家民族等概念,還有諸如民族性的、族群的、族裔的等形容詞。翻譯時需格外留意,即便選用“民族”一詞,其內涵也可能存在差異,而即便選用不同表述,有時所指代的概念并無不同,因此對于這類詞匯,必須保持高度警覺,諸如“民族”、“中國”、“華夏”等,皆為葛老師所關注的核心概念,有時我們會先記錄其拼音,再通過括號補充說明葛老師在特定語境下的具體含義。外國讀者閱讀時或許會遇到困難,由于其中包含了大量拼音標注,但經(jīng)過我們共同商議,認為這種方式最能精準傳達葛老師的原意,避免僅選取某個英文詞匯而忽略其深層含義,導致信息模糊不清,因此在這方面我們投入了大量時間討論這些關鍵詞,整個過程也讓我收獲頗豐。

葛兆光感謝Jesse和秦方,對于中國書籍翻譯成外語,我想談談自己的體會。我的著作翻譯成外語,有時會感到十分為難,因為當初寫作時,預設的讀者是中國人,針對的語境是中國思想界和學術界,可是,翻譯成外語之后,就出現(xiàn)了很奇怪的狀況,時空不匹配了,問題也可能不契合了。

《中國思想史》

我舉個例子,我的《中國思想史》的部分章節(jié)在2002年就已被翻譯成英文,當時譯者還邀請我去歐洲商議,商議事項包括翻譯哪些內容,挑選哪些章節(jié),他們計劃用一份雜志的兩期完整篇幅來刊登譯文,但兩期篇幅依然難以容納全部內容。回想當時我曾提及,似乎導論部分關于方法論的內容在中國備受重視,然而負責翻譯的教授卻表示,導論并無太大意義,理由是那些議題在西方學術界并非真有爭議,在他看來,真正有價值的反而是先秦篇章,因此最終只翻譯了先秦的七個章節(jié)。這一情況當時令我印象深刻,我個人覺得先秦那七章的寫作水平并不高,他們?yōu)楹握J為這些內容有價值呢?我認為在中國頗具影響力的部分,為何歐美學者反而認為其價值不大?這顯然源于雙方在選取材料、理解內容和個人體悟上的不同,也受到各自思想體系和學術傳承的影響。因此,同一本書在中國讀者和英文讀者眼中,可能激發(fā)出截然不同的反響。

《何為中國》

《歷史中國的內與外》

再來看一個案例,涉及中國的《宅茲中國》、《何為中國》以及《歷史中國的內與外》三部著作。前兩者已被翻譯成多種語言,由此產(chǎn)生了些許不同反響。我留意到有英文、韓文、日文,還有中文的評論文章,它們各自的看法如何?讀罷《宅茲中國》,有些人便指出,作者表現(xiàn)出強烈的民族情感,帶有國家本位思想。我個人認為,自己絕非中國中心論者,也不是民族主義的擁護者,寫作的宗旨,是為了促使人們反思民族主義,因此中文讀者和英文讀者的認知,或許存在差異。

另外還有一點體會。我一直覺得,在所有用中文寫作的人當中,我的文字表達應當算是清晰的。然而,在翻譯過程中,包括負責《何為中國》和《中國思想史》的譯者都提到過,我的句子過于冗長,構造過于繁雜,常常缺少主語,因為英文中很多句子必須時時刻刻都有主語,翻譯起來非常不容易。然而,某位我們相當熟識的、常被指寫作風格晦澀難懂的中國作家的著作,有位譯者表示,這部作品翻譯起來十分容易,那為何我們中國人會認為他的中文表達難以理解,他卻又說翻譯簡單呢?這位譯者向我解釋,說是因為他的句子結構與英文語法大致相同。由此我領悟到,一本中文版書籍與英文版書籍,無論在閱讀體驗、閱讀反響還是閱讀體悟上,均存在顯著差異,這其中涉及文化背景和閱讀習慣的差異。因此,我嘗試著盡量將句子簡練,將問題闡述得更加明確,這既要求思維具有條理性,也要求語言表達具有簡潔性,還要求能夠探討大眾普遍關心的問題,更要求大家具備共同的邏輯框架和認知基礎。說實話,我國學術界應當加強相關研究,畢竟在兩個不同學術語言領域間轉換,確實存在諸多挑戰(zhàn),這需要彼此交流與融合。因此,我要特別感謝這兩位譯者,他們幫助我將這本書,轉化成英語讀者能夠閱讀的作品,也讓西方英語國家的學者,明白我們中國學界為何當前要重點探討“中國”。