文博熱升溫下翻譯質量待提升,中國文化遺產領域英文譯寫規范發布

更新時間:2025-08-31 09:10:28作者:佚名

中國網4月27日訊,記者張芃芃報道,近些年,文化文物領域熱度不斷攀升,博物館在國際文化溝通中扮演著愈發關鍵的角色。然而,伴隨這一趨勢,文物翻譯水準高低不一、規范缺失的情況也愈發明顯。為此,4月24日,中國翻譯協會在2025年年會上正式推出了《中國文化遺產領域英文譯寫規范》(以下簡稱《規范》)。這項團體標準的實施將改善中國文化遺產領域英文翻譯的規范性,有助于海外群體認識中華文化,提升中華文化的國際傳播效果與地位。

《中國文化遺產領域英文譯寫規范》由中國對外翻譯有限公司負責發起制定。4月24日下午,于年會“促進文博翻譯標準化規范化服務文博事業‘國際化’”專題討論上,《規范》制定小組成員、中譯語通科技股份有限公司資深譯員羅洪燕起步網校,就標準的制定理念與特色進行了闡釋說明。

照片顯示羅洪燕在年會“促進文博翻譯統一化標準助力文博事業‘邁向國際’”專題討論會上發表講話(張芃芃 拍攝)

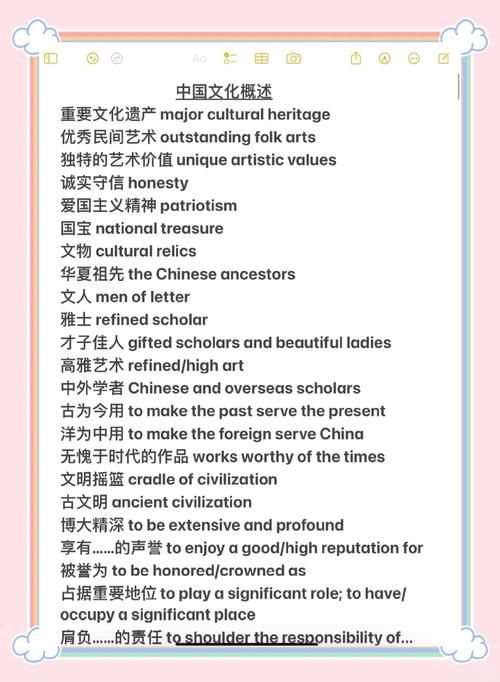

羅洪燕說明,制定規范的關鍵在于融合學術精確性、文化體察度、實際應用性和應變能力。針對歷史背景資料,《規范》界定了朝代名稱、公元年份、權貴身份、姓名稱謂、古代地域劃分等五種內容的翻譯規范。

在涉及古墓、遺址及建筑群的內容方面,負責《規范》制定的團隊借鑒了世界遺產中心、國際古跡遺址理事會等國際組織的文獻資料,同時參考了梁思成所著的《圖像中國建筑史》等英文權威書籍,對關鍵術語的翻譯方式進行了深入研究和系統整理。

博物館藏品翻譯方面,《規范》提出要求,譯文需簡潔明了,信息精準,防止內容堆砌,并且針對陶器、青銅器、玉器、瓷器和書畫作品名稱的英文轉換,逐項給出了具體指引。

在非物質文化遺產方面,《規范》闡述了各種情境中的翻譯方法,同時歸納了“非物質文化遺產傳承者”“非物質文化遺產守護”等關鍵概念的翻譯方式。

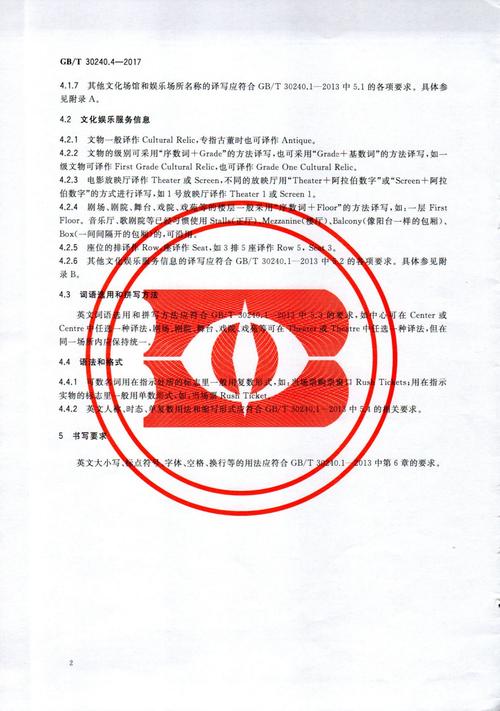

圖為《中國文化遺產領域英文譯寫規范》(張芃芃 攝)

《規范》歸納了文物界四種主要翻譯方法,包括直接借用原名、解釋性翻譯、結合原名與解釋以及補充文化說明,羅洪燕指出,核心問題在于怎樣兼顧文化本真狀態與跨文化交流。

當前英文名字翻譯,我們大力倡導文化自信和構建話語體系,音譯在此過程中展現出獨特作用。它能夠維護文化本真面貌,為事物附加專屬文化標識。不過,必須指出,音譯不應成為文化交流的常規手段,不能以維護文化本真為借口,隨意套用音譯方法,從而影響有效交流。文物諸多稱謂,關聯著材質剖析、形態界定、特質闡釋以及裝飾技法說明,針對此類情形,唯有采用意譯手法,方能達成跨文化語境下的順暢交流。

兩種方法互有長處,采用“音譯結合釋義”的譯法在文化遺產界頗為普遍,尤其適用于轉換文物分類名稱。比如把“玉璧”稱作“jade bi disc”,將“玉鉞”稱作“jade yue axe”,這種譯法既為文物賦予獨特的文化印記,又提供了解釋性說明,從而促進不同文化間的認知交流。

羅洪燕最后說明,挑選翻譯方法的各種斟酌,其實是要達成一個目標英文名字翻譯,就是讓文化延續中能進行交流,讓交流過程中能展示文化延續。