兒童音樂啟蒙課——法國“金字塔”式的教育理念

更新時間:2023-10-28 20:17:52作者:佚名

在德國,四到六歲的兒童就可以步入私立的音樂中學(xué)接受音樂啟蒙教育,一些地區(qū)的音樂大學(xué)也下設(shè)少兒音樂中學(xué)。這類中學(xué)的主要任務(wù)是為本地區(qū)的兒童提供免費的音樂教育,每位小孩都可以享受到平等優(yōu)質(zhì)的教育資源。入學(xué)報考時,中學(xué)按照每位家庭的收入情況(以收據(jù)為準(zhǔn))繳納少量注冊費,兒子即可順利入學(xué)

兒童音樂啟蒙課

“音樂啟蒙課”,是一門為幼兒在即將學(xué)習(xí)音樂之前奠定音樂基礎(chǔ),并測試女兒音樂潛能的課程。日本文化部倡導(dǎo)四至六歲兒童先上音樂啟蒙課,七歲再選擇自己喜愛的專業(yè)開始即將學(xué)習(xí)。這一措施非常符合日本“金字塔”式的教育理念,即在兒子幼年的時侯給與她們平等的基礎(chǔ)教育,提供開發(fā)潛能的良好環(huán)境。天賦出色的優(yōu)秀者可以成功晉級,但程度越深,獲得文憑的門檻也就越高。

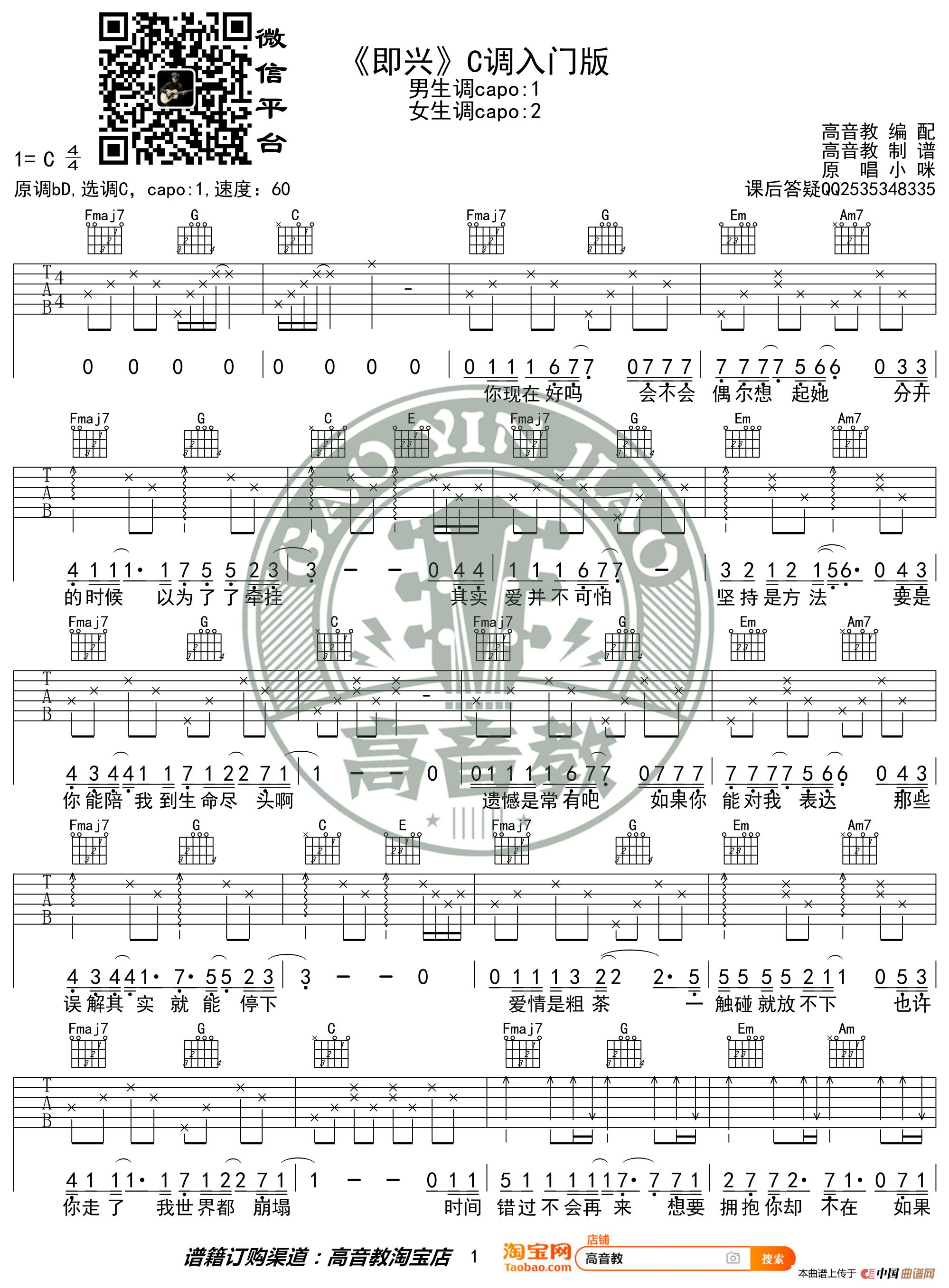

音樂啟蒙課總體上分為街舞和歌唱兩部份,每節(jié)課三十到四十分鐘。街舞課近似于奧爾夫教學(xué)法,訓(xùn)練兒子們在律動中體會音樂的節(jié)奏和情感。課堂上,小孩們在老師的率領(lǐng)下踩著音樂的節(jié)奏前進、后退、小跑、停止,隨著音樂的變化擺隊型,模仿花開、花謝;表現(xiàn)“陽光、雨落、雷電、天晴”,最后是做奔跑和單人搭橋的游戲。這些令人稱奇的即興音樂有著許多的美麗頓時,尤其是吉他的和聲色調(diào)和豐富的織體,把幸福、憂傷、溫暖、驚訝、急速、倦意、歡欣等各類情緒都表現(xiàn)得極富生命力。很難想像這是在當(dāng)堂命題下即興獨奏下來的。沒有五線譜,只有一架手風(fēng)琴和一套架子鼓。

在此后的跳舞課上,老師彈著鋼琴,率領(lǐng)著女兒們邊走邊唱,我想這些動聽的曲調(diào)大約是美國歌謠,由于樂聲中分明有著歐洲文化特有的甜蜜與詼諧,還有一些憂傷。在熟悉了一段曲調(diào)以后,老師把歌詞一變,上句提問,下句作答,女兒們似乎對自編歌詞很感興趣,個個躍躍欲試。小孩們唱累了,就圍坐在老師身邊法國音樂學(xué)院,聽老師講音樂故事。

從音樂啟蒙這門課的教學(xué)意義來看,在培養(yǎng)小孩對音樂的體會力,訓(xùn)練兒子的觸覺、律動與集體合作能力等方面的積極作用是毋庸置疑的,它對于小孩們將來進一步學(xué)習(xí)鋼琴也會發(fā)揮莫大的作用。相比起國外的琴童,從識譜、節(jié)奏、手型、指法……最后才是對音樂的體會,是不是本末倒置了?

音樂能力培養(yǎng)課

這門課程的前身是“視唱練耳”,在20世紀(jì)90年代末,隨著該課程的發(fā)展與內(nèi)容的不斷更新,改名為“音樂能力培養(yǎng)”,包含聽、寫、讀、唱、實踐與理論五個部份。日本的樂理練耳有著三百多年的歷史,仍然遭到政府音樂主管部門的注重。從師資、教材到教學(xué)、教法,無不彰顯著它的優(yōu)質(zhì)與優(yōu)越,一直處于世界領(lǐng)先水平。在美國每所音樂大學(xué),這門課程伴隨著中學(xué)生從入學(xué)啟蒙到最高專業(yè)文憑獲得的整個過程,可見其系統(tǒng)性、權(quán)威性與重要性。

大學(xué)規(guī)定,年滿七歲的兒童可以選擇彈奏、演唱、戲劇、舞蹈等任何一門或多門專業(yè)課程,無論選擇哪些專業(yè),都必須上音樂能力培養(yǎng)課。因為這門課程有著嚴(yán)格的級別設(shè)置,每位級別都有明晰詳盡的考評要求,中途入學(xué)的中學(xué)生須要先通過音樂水平測試,之后按照其測試成績分班。

音樂能力培養(yǎng)課對師資的要求很高,首先要有全面深厚的音樂素質(zhì),還需精通兩門以上鋼琴,會即興獨奏、會創(chuàng)作,還要懂得教學(xué)法。從兒童教材的編撰情況來看,版面設(shè)計十分有趣味性:生動的動漫、彩色的音符、幽默的圖解文字,令人愛不釋手;內(nèi)容也非常豐富,例如樂理曲中除了有日本民歌,也有世界各國各民族的歌曲。如:英國白人音樂、印度音樂、西班牙音樂……其中,我發(fā)覺居然還有一首中國民歌。

每位幼兒老師都十分尊重小孩的個性發(fā)展,但是有自己的一套教學(xué)技巧。在一次訓(xùn)練節(jié)奏的課堂上,老師在節(jié)奏中編入童謠,給每位兒子發(fā)一個彩色的小球,領(lǐng)著她們邊唱邊拍球。隨著難度的降低,女兒們頑皮的天性和音樂能力的差別就顯露下來了:有的兒子比較內(nèi)向、節(jié)奏打不準(zhǔn);有的兒子比較調(diào)皮,故意把球扔得很高;有的女兒總是接不準(zhǔn)球,有些失望……面對這種情況,老師是如何做的呢?那位年青的先生總是用很直率的語言引導(dǎo)內(nèi)向的小孩發(fā)覺自己的問題,并改正它;對調(diào)皮的兒子表現(xiàn)得很包容,只要不影響節(jié)奏的正確性就放過他;對那種膽怯的兒子呢法國音樂學(xué)院,幫助她找緣由,并鼓勵她:“你可以做到的!”

兒子們的音樂會

音樂大學(xué)各門專業(yè)的老師通常會定期組織小同學(xué)出席大型音樂會()。這類音樂會與“”(音樂會)的區(qū)別是,它的規(guī)模比較小,通常在音樂課室、小型音樂廳或修道院舉辦。中學(xué)提早在市政廳和中學(xué)張貼海報,海報的設(shè)計或簡約或瑰麗,配上插圖和文字,展現(xiàn)了英國人的詼諧感和藝術(shù)品味。

我常常去聽各類大型音樂會,不僅話劇和街舞外,尤其對“即興獨奏”專場和“現(xiàn)當(dāng)代作品”音樂會感興趣。過去覺得只有達到一定技術(shù)級別,經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練能夠具備即興獨奏能力,而幾場女兒們的即興獨奏音樂會卻令我改變了這些想法。在一次小吉他專場兒童音樂會上,出席獨奏的都是12歲以下兒童,她們用不同的組合展示了自己的創(chuàng)作和即興能力。例如:吉他與小吉他(小吉他手是一位七歲的亞裔小同學(xué),一邊彈奏一邊即興加唱詞);吉他、小吉他和中吉他(四個兒子即興獨奏《火車變奏曲》);四把小吉他的家庭組合(年青的母親和三個孩子一起演出)等等。在吹奏之前,每位小孩先向觀眾介紹自己即將演出的內(nèi)容,解釋自己創(chuàng)作的看法,在觀眾期盼的掌聲中從容地拉開琴弓,落落大方,誠懇自然。即使兒子們的獨奏手法柔弱,卻十分有想像和創(chuàng)作的勇氣,而這正是國外的兒童所欠缺的。她們大方的音樂抒發(fā)、聲音的質(zhì)感與層次、演奏者的看法與品味,這種遠比炫技式的獨奏可貴得多。在出席了許多次這樣的音樂會后,我漸漸感遭到:音樂會不是炫技名揚的喧囂舞臺,它的功能是為了分享、交流與體驗藝術(shù),它是小孩成長的寶貴經(jīng)歷,是一種學(xué)習(xí)方法而不是其他。

小竹篾語:盡管各個國家的文化背景和政治體制各有不同,但教育的本質(zhì)應(yīng)當(dāng)是相同的。教育是讓小孩們感動的過程,是讓小孩們在享受著溫暖和愛的氣氛中成長的過程。兒童音樂教育事關(guān)國家和民族發(fā)展的大計,其實也就是我們肩上光榮而沉甸甸的責(zé)任。“他山之石,可以攻玉。”法國兒童音樂教育之一瞥,其實能對我們有所啟迪,有所借鑒。

- 澳大利亞留學(xué)好不好?

- 英國有哪些好大學(xué)?

- 美國留學(xué)怎樣省錢?

- 申請留學(xué)需要哪些材料

- 雅思好考嗎?

- 留學(xué)專業(yè)如何選擇

- 那些大學(xué)比較好

- 高考留學(xué)途徑有哪些?

- 哪些大學(xué)有2+2留學(xué)項目

- 美國留學(xué)常見問題

- 英國留學(xué)常見問題

- 澳洲留學(xué)常見問題

- 出國留學(xué)時間該如何規(guī)劃

- 高考后留學(xué)怎么辦?

- 我想留學(xué)

- 藝術(shù)生留學(xué)需注意哪些問題

- 出國留學(xué)怎樣省錢?

- 高考留學(xué)擇校專題

- 2021年留學(xué)政策變化

- 我想留學(xué)